阮夕清:我讲的是一个个普通“幸存者”的故事

2025年,49岁的阮夕清出版了第一部短篇小说集。为宣传新书,他的人生开启了好多“第一次”:第一次去了十二个没去过的城市;第一次录制播客;第一次接受自己喜欢的杂志报纸专访,缘起是记者读了他的书;在线下分享沙龙,第一次与近3000位读者近距离交流……这些经验,对这位“老新人作者”来说既新鲜又弥足珍贵。

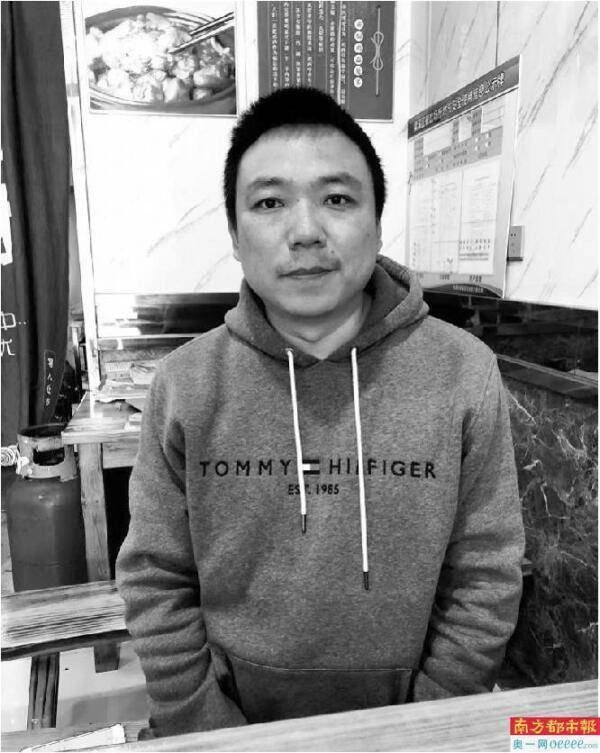

阮夕清,1976年生,无锡人。1999年写下《道家昆虫学》,翌年刊发于《小说界》。随后,作为“文学新秀”的他获得了一系列发表机会。他的写作在2009年戛然而止,阮夕清自陈,彼时他“对自己的才华和创作定力逐渐有了清醒的认知”,慢慢失去了成为作家的野心。十一年后,当世界突然被摁下暂停键,经历过几番创业起伏,阮夕清在内外交困中重新拾笔。“文学在参与了一个青年的乏味青春后,又开始参与他的中年生活了,好像它一直在边上守着,只待你身心俱疲时,它就来拉你一把。”他告诉南都记者。

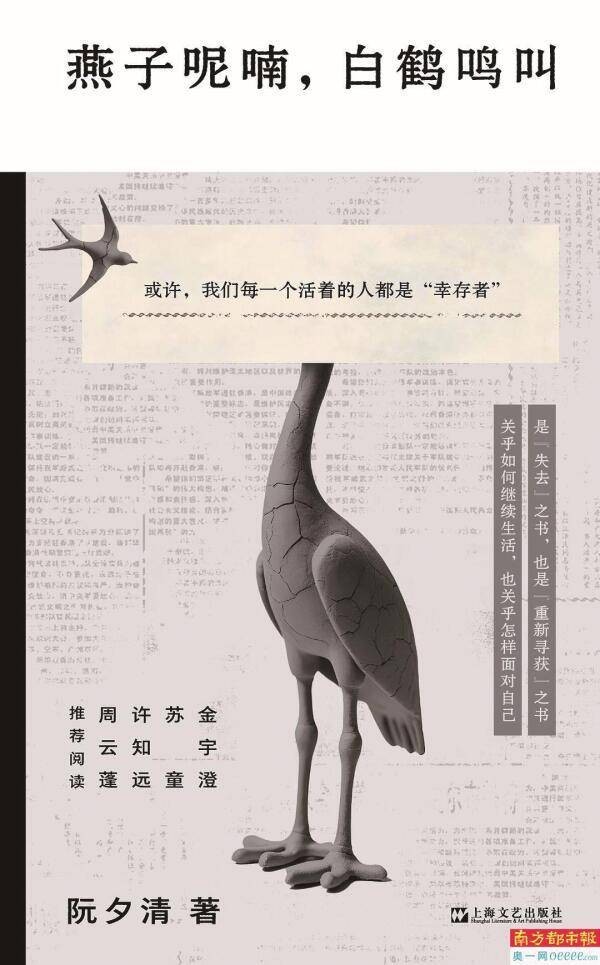

小说集《燕子呢喃,白鹤鸣叫》收录《华夏第一公园》《运河铁人》《燕子呢喃,白鹤鸣叫》等六个短篇,以及非虚构《“鬼迷”与“唔不交易”》。

书的题目出自《以赛亚书》:“我像燕子呢喃,像白鹤鸣叫,又像鸽子哀鸣;我因仰观,眼睛困倦。”阮夕清把自己定位为一个在低处发声的写作者,他写那些游荡在社会边缘、被时代主流抛弃的小人物,写人格的伪装与分裂,心灵的潮汐异象。他写人与人之间微妙而极端的恶意,写秘而不宣的大难临头和劫后余生,他写下的人间混沌冰冷波光粼粼,偶尔有沙鸥展翅,从树上落下的花朵像一地鲜艳的伤口。“我讲的就是一个又一个普通幸存者的故事。”阮夕清说。

专访

一个人也可以做自己的作家

南都:你的职业经历很丰富,当过会计、营业员、保安、保险业务员、城管、房产策划、广告业务员、编辑,还经营过一家名叫“卡夫卡”的书吧,办过教培……为什么频繁转换职业?这些职业经历为你的小说写作提供了哪些素材?

阮夕清:我不是一个喜欢折腾的人,所以这些职业经历是“被丰富”,如果有一个岗位可以安定做下去,我会一直做下去。有两种不同的斜杠介绍,一种是追求自我的斜杠,我们经常可以在一些博主、作者的简介中看到,他们有过一些浪漫的身份标鉴,旅行家、皮匠银匠、摄影师、动物保护者等等,令人羡慕。还有一部分人呢,是生存本身需要才有了各类职业标鉴,我是后者。我的看似折腾仅仅是为了不折腾,从这些职业能看出,中间我也有两次想进体制,毕竟收入更稳定,限于学历,也限于自己工作状态,最终没有成功。在离职后,我会思考这份工作带给自己的变化,又遇到哪些人,探寻城市生活哪些新的部分,是否获得新的谋生技能,比如做营业员时知道哪些小商品的进货渠道、做策划时学会简单平面设计,做城管时跟朝阳菜场门口卖饼的河南妹子学会了做饼……职业不会直接提供素材,但它使你和人群、城市形成相对紧密的关系,哪怕再内向的人,不至于完全离群。被动的说话也是一种输出,不同的职业需要你去认识新的人,去适应、沟通和交流,过程中,你能感受到自我,有时会唤起对过去生活某一刻的豁然,在新职业中理解旧职业,这时会想表达。

南都:你1999年就在《小说界》发表了《道家昆虫学》,一直到2009年停笔,这一时期你在写作上有什么收获?现在回想起来,你觉得停笔的原因是什么?

阮夕清:之前许知远问我为什么停笔,我回答不出,现在想,就是写不出来了。最初的写作是青春期写作,发表有运气成分,我能感受到编辑对一个新人作者的鼓励。大家很好奇《道家昆虫学》写了什么,其实就是伪知识写作,取了个哗众取宠的题目。二十二岁的年轻人,读了几本书,把脑子里奇奇怪怪的想法表达出来,语言还算流畅、故事完整,于是得到了一系列发表的机会。可是,当他读到更多优秀作品,写得越多,心里越清楚,自己离那些作家有多远,而且至关重要的一点是,这不仅取决于天赋,也取决于自律。于是就很不服气地不写了。套用安妮·埃尔诺的一句话,做自己的民族学家;幸好,一个人也可以做自己的作家。

南都:至2020年重新开始写作,和十一年前相比,你的状态发生了什么变化?如何找回(或者重新发明)一种属于自己的语调?

阮夕清:那几个月,像大家一样,我很少出门,这是共同经历的卡顿。可我还有一个属于自己的卡顿,我有一个教育公司,因为不善管理,信任错人,导致分崩离析,几年心血毁于一旦。我躺在床上,算着每天醒来要亏多少钱,很头大。想起了许知远问我的那句话,又开始了写作,这次写作不再想当一个作家了,而是为了在写作中想清楚一些问题,用自己的方式去记录和表达。文学在参与了一个青年的乏味青春后,又开始参与他的中年生活了,好像它一直在边上守着,只待你身心俱疲时,它就来拉你一把。说到语调,我特别想提及以下几种,真的是我从过去生活中找回的:一个通宵骂人的阿婆,从歇斯底里到喃喃低语;一个练气功后喜欢爬屋顶的中年人,他有受外太空启示而学会的语言,于是从中年到老年,他除了方言外,还拥有一套外星语,他喝了酒后,经常用外星语跟人说话;我母亲六十岁以后,每一天的语言基本是重复的,一半对我说,其中有一句,当时很烦,现在才知道重复的话语里有朴素的真理——出门别忘了带包餐巾纸,现在我每一天都会想起母亲,只要看到餐巾纸或需要餐巾纸手头又没有时;我录过古运河水流声,不是京杭大运河,是家门口更古老的伯渎港,听久了,的确有一种舒缓的节奏,像是表达;还有“二泉映月”;如果说刚开始的写作是从作品中学习语调,现在更多了一类语言的来源——和你相关的日常生活。我觉得,一个写作者真正的语言面貌应该从这些纷杂的声音里诞生。

身为幸存者的前提是“不遗忘”

南都:书封上写着:“或许,我们每一个活着的人都是‘幸存者’。”这部小说集里的几个故事都有点劫后余生的意味,一些人与可能的死亡擦肩而过,另一些人被亲人的死亡所笼罩。你为什么执着于“幸存者叙事”?从幸存者的角度,我们如何看待人间,看待生死?

阮夕清:很多时候,我们会忘了自己是幸存者。我以前举过一个例子:两个人去雪山探险,一人掉入深渊,另一人得救,毫无疑问,得救的那人是幸存者;二十个人去沙漠勘探石油,四人坠进流沙,十六人得救,毋庸置疑,这十六人亦是幸存者;可在更大的基数中,数千万人甚至更多的人共同平等地经历了某类不幸之事,其中百人或千人成为不幸之中的不幸,余下的人却不一定会有身为幸存者的庆幸,今后他们看待此事的态度,或许有痛苦与反思,那大多也是淡薄涣散的,因为身为幸存者是有前提的,那就是不遗忘。我讲的就是一个又一个普通幸存者的故事。我回到青春的视角,重新看待那种说不清道不明的成长中被城市、时代的“网开一面”感。稀里糊涂到中年,最近几年,这种感觉越来越强烈,个人和不同群体、城市的关系越发波诡云谲,普通生活中,往往也体验着起伏颇大的情绪张力。我想记录下这些失落垂叹。媒体人朱学东拿祥林嫂的发声价值来类比这本书,我认为这是一个准确的评价。祥林嫂就是作为一个幸存者呈现的,她就是要说,你烦,我也要说,你不听,我也要说,就是要在鲁镇晃来晃去。所以,幸存者如何重新看待人间、生死和生活,最重要的是意识到自己是一个幸存者,不是别人的归类,而是自我的认识,向前看的同时,又向后看,频频回头,这样才能有视线的始终完整。

南都:你的许多故事里都讲到一种看似清晰、牢固,实则混沌、脆弱的人际关系,以及人对这种关系的依赖和妥协。你对人性有什么看法?你认为真正认识和理解一个人是可能的吗?

阮夕清:我们对人际关系的依赖,其实是对情感的依赖,哪怕我们知道里面有夸大和虚假的部分,有故意模糊的部分,大家心里都清楚,类似行为艺术,我们共同进行着可贵的表演。我们不可能真正认识和理解别人,我觉得大多数人如我,这不妨碍我试图去理解别人,这种努力让人很累,但值得。开个玩笑,我觉得这会不会是一部分人被系统设定的任务,一些人可以不用去理解别人,因为他们连自己都不想理解,另一些人就拼命想去理解,深陷其中。我会从自身的复杂去感受人性,这样对“好”和“恶”,你会有一个预判值,遇事能沉住气,不至于吓一跳。有些超出预判的,比如遇到无来由的“恶”和非病理性的“癫狂”,只有自认倒霉了。

“不满意”感是持续写作的动力

南都:请谈谈你的阅读。有哪些作家和作品为你的写作提供过灵感或滋养?

阮夕清:都是大家熟悉的名字和作品,我就不一一提了。我只说其中两个,布尔加科夫《大师和玛格丽特》,我在其中看到了幽默的力量,它甚至可以用来对抗邪恶;另一个是托芙·杨松《姆咪谷的故事》系列,藏着几乎所有作家的单纯底色。我拥有过一些个人的文学来源:比如我爷爷给我讲的特殊年代的故事,充满悬念,他修铁路、进学字班、抓特务,他上世纪70年代末开出租(蛤蟆车)的事;母亲讲的插队往事;《飞碟探索》《奥秘》《故事会》《上海故事》《读书》《文史》;比如阿炳、碎南瓜、鲍伊和“魔岩三杰”;我的两个愿意分享人生隐秘的前同事,一个说自己和蔡依林谈过恋爱,另一个说自己是CIA(当然全是编造);一个给上司跪行敬酒唱“年轻的朋友来相会”的业务经理;《夜雨秋灯录》《豆棚闲话》《子不语》《萤窗异草》等;国内诗人庞培、杨键、陈东东、韩东、朱庆和、吴晨骏、潘维等;诗歌流派诗江湖、非非、垃圾派、他们、莽汉等,我从来没有停止过当代汉语诗歌的学习。

南都:《燕子呢喃,白鹤鸣叫》是你的第一部小说集。你对现阶段写作的成果是否满意?未来还有什么写作计划?

阮夕清:《燕子呢喃,白鹤鸣叫》是我正式出版的第一本书。更重要的是,因为编辑任绪军、广奈的参与,我才知道小说集并不只是把发表过的小说堆一起就完事了,这里面有复杂的编选流程。说实话,我的写作谈不上什么成果,希望之后,会有“满意”的体验,这是所有写作者追求的时刻。哪怕面对这本书,我有时挺欣慰,有时很沮丧,是一种流动的感受。换个角度想,或许,正是一种无论如何挥之不去的“不满意”感,才是持续写作的动力。

明年会出版小说集《黄昏马戏团》,第三本小说集《独立书店纪事》也在编选中,手头在写一个持续了三年的长篇,进度很慢,希望可以在50周岁完成它,在50周岁,去完成很多作者在青年时就完成的事情,人生里,的确有一些事情,是可以倒过来做的,你写了,你就年轻。

本版采写:南都记者 黄茜

网址:阮夕清:我讲的是一个个普通“幸存者”的故事 https://m.mxgxt.com/news/view/1824998

相关内容

新华社专访周深:我是个幸运的普通人周深:幸运的普通人,音乐之路的真实故事

周深说我就是个幸运的普通人

如何在演讲中讲好一个故事?

《阮望舒段允淮》小说:舞蹈比赛前夕,阮望舒被十几个混混拖进小巷。

《女奴》女主角扮演者、巴西演员桑托斯深情讲述中国之缘——“我是个幸运的普通人,是巴中文化交流成就了我”

故乡的爱——一个普通男人和两个女人的故事(三十五)

阮宋作者

阮玲玉:为什么她那么不普通,却那么不自信?

丁真:从网络红人到联合国演讲者,一个普通人的非凡之路