14岁天才为何远走他乡?背后原因让人深思

14岁清华少女的背影:天才流失背后的隐秘较量

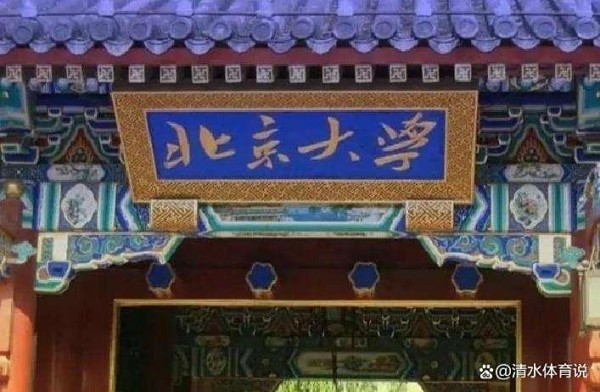

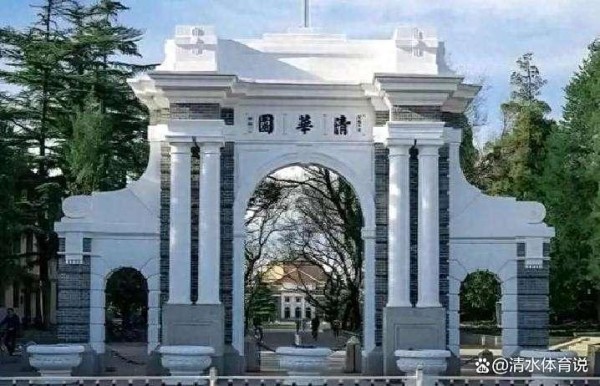

如果天赋是一把钥匙,何碧玉的人生似乎生来就拥有一把罕世的金钥匙。2000年,年仅14岁的她以高考750分满分震惊全国,这是中国高考史上至今未被超越的纪录。可多年后,何碧玉已是美国神经科学领域的重要研究者。人们不得不困惑:究竟是什么,让这些顶尖人才一次次挥别故土,把自己的黄金时代奉献在异国?

当“状元”不再归来

高考放榜季,媒体争相报道哪位“学霸”再创新高,但回看何碧玉的轨迹,这个名字更多时候像一个时代的叹息。她在美国取得了突破,但对中国却表达得极为冷淡——“宁愿在美国住下水道捡垃圾,也不会回中国。”这句话让无数人唏嘘,却又难以反驳。国内外科研环境的差异和人才体制的桎梏,早已是公开的“秘密”。

国外真的只是利益天堂吗?美国社会的动荡、疫情期间医疗系统的震荡早已不是新闻。可即便如此,为何还是有那么多中国最聪明的脑袋,宁愿忍受漂泊在异乡的孤独和艰辛?

科研环境里的“软钉子”

很多时候,并不是谁开出的工资高低,决定了人才有没有归属感,而是生活中那些说不出口的“软钉子”——人情世故、关系网、隐形壁垒。这些东西,如影随形。你以为你只要专注学术、埋头搞科研,就能自由生长;可现实往往是:你得先学会“在复杂的人际生态里自保”;你得“懂得点头哈腰,甚至为了一个名额跑前跑后”。

“韦神”就是最真实的例子。作为中国数学界的明星、北大“怪才”,他本该有属于自己的舞台。可现实是,哪怕成就斐然,也只能做教授助理。听说他牙齿掉了都没人管,但只要他踏出国门,立刻有海外大学主动递来橄榄枝,用高薪、优厚待遇甚至精致秘书来吸引他。这种巨大的反差,足以让人心生去意。

博弈人情与实力:是真英雄还是“懂事”才重要?

回国或出国之间,有时比拼的不只是智商和成果,更是博弈着如何“做人”,以及对复杂社会关系的隐忍力。我的博士后朋友就是这样的人:她能力卓绝,攒下堆堆科研项目和奖项,但因为不善“公关”,多年评不上教授,还眼看着“关系户”晋升楼梯飞快。她的委屈与愤怒,最后都化作一纸调动申请,远走他乡。在中国,太多人才都在这张看不见的网里被缠上了手脚。

也许她并不想逃离本土,只是不想忍受无谓的内耗。凭努力和能力拼搏,不该是科学家的底气吗?

留住真正的人才,靠的是“温度”不是规定

我坚信,我们不是没有创造力,也不是缺少奋进的人。问题在于,如何打造一个让天才心甘情愿留下的环境。人才真正需要的,是可以“心无旁骛”地搞科研的土壤,是一种“被尊重”和“被善待”的氛围——而不是让他们花一半精力在琐碎的人情事务中疲于奔命。

中国需要怎样的“温度”才能留住本土顶级人才?除了政策引导,更重要的是突破那些无形的壁垒。我们是否敢于承认:“关系”有时甚至比实力更重要?在你所处的行业,你真的见过那些因为“不会搞关系”被埋没的天才吗?你认为,什么才是真正让人才留下来的关键?

留人才,其实就是一场对规则、温度与信任的长期较量。当我们每一次在“状元流失”新闻下感慨遗憾时,或许应该追问:下一个何碧玉,会不会还愿意把青春与梦想交付给这片土地?

如果你身边也有类似的故事,或曾在体制与梦想之间犹豫过,不妨留言分享。你如何看待这一场关乎未来的“人才争夺战”?也许,每个选择背后,都藏着属于我们这个时代的答案。

举报/反馈

网址:14岁天才为何远走他乡?背后原因让人深思 https://m.mxgxt.com/news/view/1821088

相关内容

70岁陈道明为汽车代言,背后原因让人深思42岁九球天后潘晓婷为何仍单身?背后原因让人深思!

彭高为何缺席张远演唱会?背后原因令人深思

天才少女何碧玉:14岁考入清华,如今为何不愿回国?

14 岁进清华的何碧玉“狠话”风波,背后藏着啥隐情?

23岁丁真首次演出引争议,背后原因让人深思

许华升捐款100万为家乡修路灯,背后原因让人感动!

林志颖为何不再晒Kimi?14岁近照引网友热议背后原因揭秘

马思纯与李荣浩:揭秘乡情背后的深厚友情

岳云鹏搭档孙越为何不提师傅郭德纲?背后原因引人深思!