苏有朋公开致歉:偶像困境与粉丝经济暗潮中的“卖艺不卖身”事件

一场Livehouse音乐会上的合影风波,因为一时冲动情绪爆发,让50岁的苏有朋意外成了舆论的焦点。这位从偶像制造流水线走出来的“乖乖虎”,如今正用最不“乖乖虎”的方法,和新一代粉丝经济展开角力。

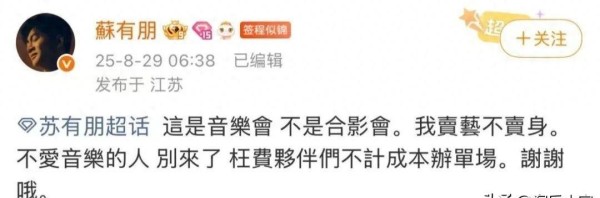

这场是音乐演出,不是合照集会。我做艺人,不是卖身卖艺。

8月29日凌晨,苏有朋在社交平台上发的那段话,就像一块扔进平静湖面的石头,立马掀起了层层涟漪。

那几句话虽说不多,却满载着失望、愤怒和无奈,跟大家心中那个一贯温柔、乖巧的“乖乖虎”形象简直八竿子打不着。

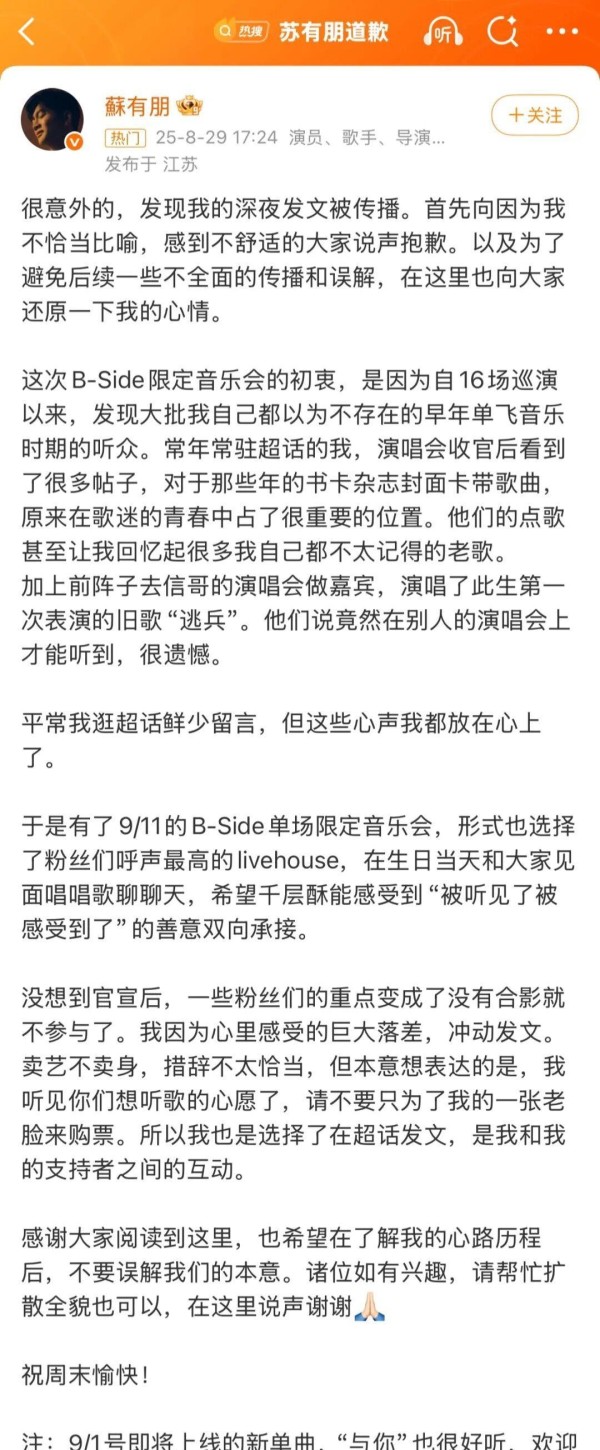

不到一天时间,#苏有朋道歉#就登上了热搜第一名。

这位出道已经快三十五年的老牌演员,不得不上前向大众道个歉,原因是他的那个“不合适的比喻”。

其实,这场表面上挺平常的明星和粉丝之间的争执,背后藏着的是偶像产业变化、粉丝经济扭曲,以及艺人身份迷茫这些复杂的故事。

这事儿的起因,得追溯到8月27日苏有朋宣布要办他的生日音乐会那天。

这场在Livehouse里的限定表演,分了VIP和普通两种票,VIP票还能获得“1V10合影”的特别待遇。

因为票不多,而且抢票挺难的,有些没抢到VIP票的粉丝也希望普通票的朋友能有机会一起合影。

这看起来没啥特别的粉丝请求,却成了引发苏有朋情绪爆发的导火线。

我因为内心的巨大落差,一时冲动才发了这条微博。在道歉信里,苏有朋也坦白了自己的失望——这场音乐会他准备得很用心,主要是为了回应那些一直盼着听他唱歌的老粉丝,而不是为了搞“合影”的服务。

有业内人士透露,livehouse这种演出模式,赚的钱本来就不多,安排VIP合影环节其实是主办方常用来多赚点儿的招数。

苏有朋团队最开始打算搞一个纯音乐交流会,可市场部门考虑到成本和收益的关系,最终还是决定加入合影的环节。

如今在演出市场上,这样的让步其实挺常见,但也为之后的冲突埋下了隐患。

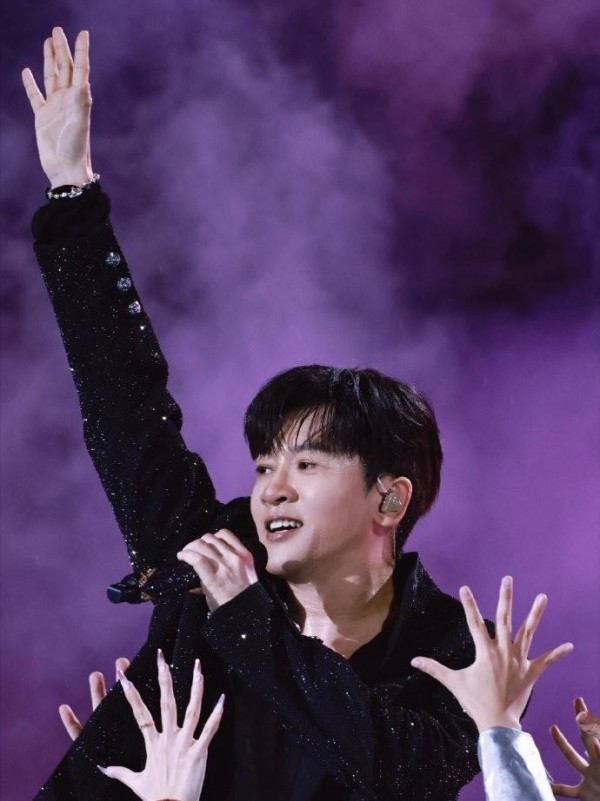

从“乖乖虎”到“苏导演”,这位偶像经历了三十年的蜕变与成长。

要明白苏有朋那么激烈的反应,得从他那段特别的职业道路说起。

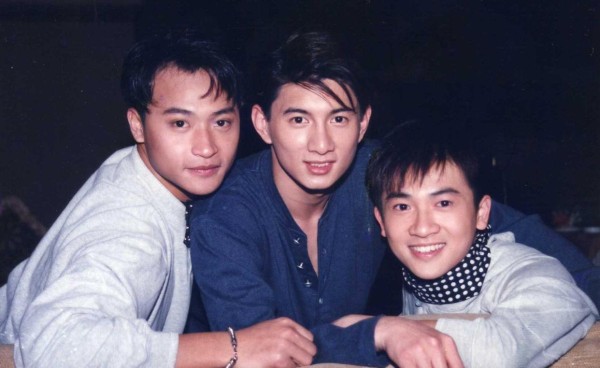

在1988年,小虎队里最小的“乖乖虎”苏有朋,年仅15岁,正式踏入演艺圈,算是亚洲偶像产业的第一批代表人物。

那会儿,偶像和粉丝之间保持着刚刚好的距离——既能满足粉丝们的幻想,又不会变成纯粹的消费品。

1997年小虎队分开之后,苏有朋踏上了一条挺不容易的转型之路。

从《还珠格格》里的五阿哥到《倚天屠龙记》中的张无忌,他顺利地从歌手变成了演员;接着又去挑战《风声》里的白小年这样复杂的人物,还自己当了《左耳》和《嫌疑人X的献身》的导演,转型一路走得挺顺。

一位长期关注苏有朋的娱乐记者透露:“他一直在努力摆脱‘偶像’这层标签,从他选择执导暗黑风格的《左耳》就能看得出,他其实很想被视作真正的创作人,而不只是个长得漂亮的脸蛋。”

其实,他为此付出的努力,很多人都没怎么注意到。

为了演好《风声》里的白小年,苏有朋专门花了一年时间学习昆曲;而为了实现转型做导演的梦想,他在幕后默默钻研了好几年,学习编剧和导演的技艺。

正是因为他对“创作者”这个身份的重视,苏有朋才格外留意那些“只看脸”的消费水平。

粉丝经济变味了,从起初的“音乐互动”变成了“合影特权”这类攀比场景。

苏有朋的事儿曝光,反映出现在粉丝经济发生了很大的变动。

以前的粉丝文化主要就是对作品的喜爱和情感上的共鸣,但现在的粉丝经济,越来越偏向于“实物支持”和“享受特权”这方面了。

合影、握手、签名变成了明码标价的服务项目,偶像和粉丝之间的关系也变得像是一种消费买卖。

那句“既然卖艺不卖身,为什么VIP票还能合照?说到底,不还是花得少了点吗?”的高赞评论,一针见血地点出其中的矛盾——既然合影已经公开标价销售,再批评粉丝“就为了那张脸”去买票,也就不太站得住脚啦。

演出行业的从业者小李说呀,现在不少演出里,VIP合影的价格差不多是票价的好几倍。这个已经变成行业里的主要收入来源之一了,不过也让一部分粉丝把看演出的目标,从单纯欣赏演出变成了“只为了拿合影”。

这种变化不止是影响粉丝的习惯,还让艺人承受了很大的心理负担。

当表演艺术变成一张自拍照或合影,艺人那些专业的价值就被肤浅的外貌消费所取代,想想那种失落感,真是不难理解。

偶像和粉丝之间的关系到底是谁在主导呢?

苏有朋这次事件最让人反思的就是,在当下娱乐圈的生态里,到底是谁才有资格来界定偶像和粉丝之间的关系啊?

到底是那位从事这个行业超过三十年、渴望以音乐人身份得到认可的苏有朋呢?还是那些投入真金白银、希望获得更多互动福利的粉丝们呢?

这场争执其实就是两种想法的碰撞:一种是老派艺人的看法,重视艺术的价值和个人界限;另一种则是新兴粉丝文化,追求更贴近、更加实在的互动感受。

苏有朋在回应中表明:“这是我和我的支持者之间的互动。”这句话透露出他心里所追求的偶像和粉丝的关系——主要是靠作品引发的情感共鸣,而不是通过物质或特权来维系的那种联系。

难题就在这儿哈,假若把这种关系放到商业买卖的场子里头,单纯的“情感联系”还能坚持得住吗?一张门票要价,一张合影变成VIP专属,艺人心里那份对纯粹的追求,是不是就只能是一厢情愿的梦了呢?

“卖艺不卖身”,这个比喻虽然不太合适,却也坦率真诚。

虽然苏有朋已经就“卖艺不卖身”这句话表达了歉意,但这句话无意中揭露了娱乐圈的一个残酷现实:现在的演艺行业里,艺人的“技艺”和“身体”之间的界限变得越来越模糊。

在某种程度上,苏有朋的坦率回应倒是打破了那些偶像产业精心打造的虚幻。

偶像产业一直努力让粉丝们觉得他们和偶像之间有那种特别的情感联系,但苏有朋却直截了当地说:这本来就是一笔生意,我有资格设定交易的界限。

对一个从偶像产业体系走出来的艺人来说,这种“反叛”的态度还真算得上难得一见。

它体现了一种自我意识的觉醒,也算是一种对被异化的消费方式的反抗。

苏有朋这次“失控”的表现,就像一面镜子,映出了当代粉丝经济那复杂多变的生态圈。

一来,明星们盼望着大家能真正认同他们的才艺价值,而非只看外在;二来,粉丝们则希望能多一点和偶像互动的机会,享受一些专属的优惠与特权。

这场争执没有哪个能算得上胜利者,苏有朋也只得为那句坦率的话表达歉意,有些粉丝因为被偶像“怼”到心里不舒服,觉得挺受伤的。

这事儿其实给了咱们一个难得的思考机会:在这个娱乐产业日益商业化的环境里,怎么才能兼顾艺术的内涵和市场的需求?又该怎么打造更健康的偶像和粉丝之间的关系呢?

可能吧,真正的办法不在于彻底排斥粉丝经济的商业套路,而是在这中间找到一个既尊重艺术价值,又维护艺人界限的合理平衡点。

毕竟,理想的偶像和粉丝之间的关系应该是一种双向的努力——既不能变成单方面的“买买买”式消费,也不能是理想主义的冷漠对待。

等到50岁的苏有朋不再愿意再扮演那个完美的“乖乖虎”的时候,也许正是我们重新审视偶像这个角色的最好时机。

对于这个事情,大家怎么看呢?欢迎在下面留言,一起聊聊!

#热问计划#

举报/反馈

网址:苏有朋公开致歉:偶像困境与粉丝经济暗潮中的“卖艺不卖身”事件 https://m.mxgxt.com/news/view/1784383

相关内容

苏有朋道歉:“卖艺不卖身”风波背后的偶像困境与粉丝经济暗涌!苏有朋“卖艺不卖身”风波:偶像与粉丝的边界之争

苏有朋从 “卖艺不卖身” 翻车到诚恳致歉,明星与粉丝关系的微妙平衡被打破?

为何苏有朋‘卖艺不卖身’言论引爆舆论并最终道歉?

为何苏有朋道歉?卖艺不卖身言论引爆粉丝怒火风波

苏有朋道歉背后,颠覆“卖艺不卖身”真相,粉丝为何更心碎?

苏有朋“卖艺不卖身”风波:艺人真诚道歉的边界在哪?

苏有朋“卖艺不卖身”把自己推上风口浪尖,紧急公关致歉!明星粉丝间的温情竟是伪装?

苏有朋“卖艺不卖身”风波:明星道歉背后的真假界限

苏有朋“卖艺不卖身”风波:明星、粉丝与商业的三角纠葛