“求仁而得仁”这句话后面还有3个字,细品可解人生困惑

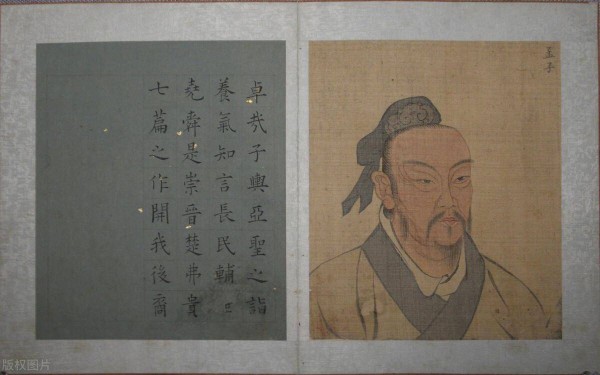

司马迁在《史记》中将伯夷、叔齐的事迹放在列传第一的位置,并且引用了大量孔子的话语,这并非偶然安排,而是蕴含着深意。为何这两位并非开国功臣、也不是惊天伟业之人,却能够位列列传开篇?他们究竟有何德行值得如此推崇?要理解这一点,我们需要先走近这两位古人。

伯夷与叔齐本是孤竹国的王子。按照父亲的安排,叔齐原本是继承人,但他推辞不愿,反而将君位让给伯夷,自己选择离去。然而伯夷却认为,父亲既然已指定叔齐为继承人,若自己再继位,便是违背父命,不孝之举。于是两兄弟最终都不肯做国君,纷纷选择逃离。这背后折射出两种核心价值:一是推让之德,二是孝道之义。

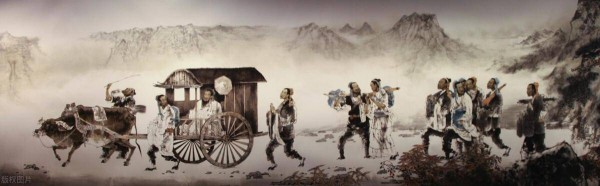

兄弟二人相遇之后,商议着要去投奔周地。原因是当时的西伯姬昌以仁孝著称,对待老人尤为恭敬,似乎是理想的归宿。然而,他们历经千辛万苦赶到时,姬昌早已去世,周武王正携姜子牙率军伐纣。此情此景与他们心中理想的仁义之邦截然不同,于是他们拦住武王的车马,提出了两大尖锐的质问:其一,父未葬而举兵,是否算孝?其二,臣弑其君,是否算仁?这两个问题在西周立国之时没有明确答案,甚至延续到西汉,仍是学者们争论不休的难题。

按照周朝的解释,伐纣是“代天行道,有道伐无道”;而汉景帝时的回答则干脆回避,称不必多言。可伯夷、叔齐并不认同。他们直言指出,若由胜者裁定“有道”与“无道”,那么所谓仁义岂不是成了强权者的借口?他们的直率言辞引起周军将士的愤怒,若非姜子牙调停,二人恐怕已难逃一死。但此刻,他们心中的理想国度彻底崩塌。

既然对周王朝耻之,二人便立誓不食周粟,退隐首阳山,以野薇充饥,最终因营养不继而饿死。他们留下的歌谣,道尽了失望与孤绝。他们认为真正的理想在神农、虞、夏的古代,那时以德化民,而非以暴易暴。如今已无归宿,他们唯有以死明志,这既是命运的悲哀,也是他们人格的极致体现。

孔子对他们的评价极为关键,他说:“求仁而得仁,又何怨?”这八个字看似简单,却意味深长。人们常常只记得“求仁得仁”,而忽略了最重要的“又何怨”。追求仁义,纵然结果是饥饿而死,但既然内心所求已得,便无怨无悔。这句话回应了人们对“好人是否吃亏”的困惑。倘若行善只为回报,那就不是真正的仁;若是真心追求仁义,即便有所损失,也不会抱怨。

这也是儒家与道家的分野。道家强调顺应万物,自然无须牺牲,而儒家则强调捍卫仁义,即使要舍弃生命。孟子提出“舍身取义”,便是这种思想的升华。仁义一旦得到,其余损失皆不足道。由此再看“老实人吃亏”的问题,若因吃亏而生怨,那就说明追求的并非“老实”本身,而是隐藏着对利益的期待。

司马迁为何把伯夷、叔齐放在《史记》列传第一?这不仅是对他们人格的推崇,更是对自身的激励。司马迁因替李陵辩护而受宫刑,忍辱负重,完成《史记》,他自己是否曾后悔?他是否心存怨言?显然,他以伯夷、叔齐为榜样,将“求仁而得仁”的精神化作对自己的安慰。

人生各有追求,有人重仁义,有人护家人,有人谋功名。然而世间万物皆有得失,不可能只得不失。无论追求的是仁义,还是功利,都必须有所取舍。伯夷、叔齐的故事提醒我们:唯有真正明白自己所求,并愿意为之付出代价,方能在心灵上无怨无悔。这,才是司马迁将其列为开篇的深意所在。

网址:“求仁而得仁”这句话后面还有3个字,细品可解人生困惑 https://m.mxgxt.com/news/view/1723606

相关内容

女明星上《浪姐》,求仁得仁刘亚仁涉毒判刑了,比检方要求少3年,1年后出狱还能复出捞金吗

面对发展困境的同仁堂如何破局?

面对发展困境的同仁堂如何破局

这3个星座的爱,恒久忍耐而仁慈

南品仁回忆爷爷南怀瑾

追踪|1斤虾仁到手3两!有商家称“保水虾仁”占比“超95%”

英伟达被处罚,黄仁勋却意外火了。但很多人还真的不了解黄仁勋

双面黄仁勋

医者仁心观后感(通用19篇)