“和生活对齐颗粒度”,这部小说集写出了“中国人的样子”

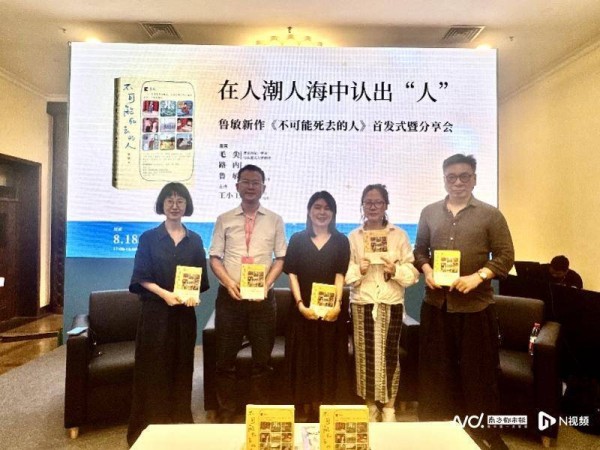

8月18日下午,鲁迅文学奖得主、江苏省作协副主席鲁敏全新小说集《不可能死去的人》在上海书展隆重首发。著名学者、作家,华东师范大学教授毛尖,著名作家路内与本书作者鲁敏以“在人潮人海中认出‘人’”为主题,展开一场精彩而深刻的文学对话。人民文学出版社总编辑吴良柱出席首发式并致辞。作家、《当代》杂志编辑王小王主持活动。

“认出一个个独一无二的、具体的人”

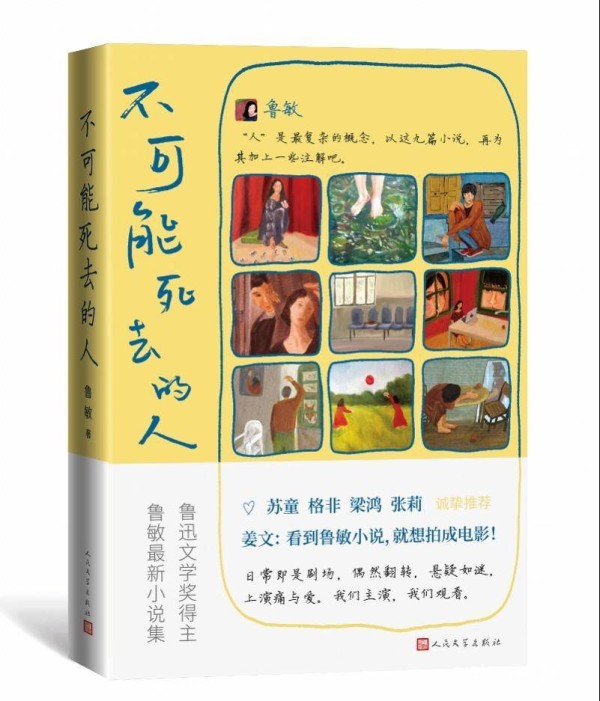

《不可能死去的人》收入鲁敏五年来发表于各大文学期刊的精彩短篇。《灵异者及其友人》《暮色与跳舞熊》《不可能死去的人》《无主题拜访》等九篇小说,关切那些在夹缝中喘息、在尘埃中翻滚、在无常的命运歧流中泅渡的普通人。他们既是时代的注脚,也是生活的主角,是“不可能死去的人”。

人民文学出版社总编辑吴良柱致辞。

人民文学出版社总编辑吴良柱认为《不可能死去的人》的核心魅力就来自于鲁敏杰出的“认出”能力,“她能够在人潮人海的纷繁面孔中,精准地辨认出那些被忽视、被误解、被标签化的个体,剥离生活表象,直抵他们灵魂深处最真实、最复杂也是最坚硬的内核,她对个体生命价值的深刻凝视与深清书写,也是成熟作家最珍贵的禀赋”。

鲁敏认为在人潮人海中辨认出那一个个独一无二、具体真实的人,是作家义不容辞的责任,而这也是小说集命名的缘由之一。 “到底什么是存活意义上的、精神意义上的、抽象性质上的永存,这是AI时代带给我们的新的思索”,鲁敏告诉读者们,她和编辑反复讨论很久,后来决定用“不可能死去的人”作为这本书的名字,“用虚构的方式来强调‘人’的真实性和抽象性的存在”。

小说集的封面是手绘的“鲁敏”微信朋友圈截图,有一些“人”点赞、留言,至于这些“人”是谁,又为什么说那样的话,读者看完小说就会知晓和理解。鲁敏和活动主持人、本书责编王小王,跟读者们共同分享了这个设计的初衷,是想让封面与小说成为一个整体,让封面也形成一种叙事、一种文本、一种表达,以及一种对题目的补充阐释。鲁敏说,这个设计“特别符合一个作家的幻想——我写的那个人会告诉我,他知道我写了他的故事,他后来是怎么样度过的这一生”,她希望她小说中的“人”会代替自己永远活着。

“时间自然而然形成某种技术”

现场有很多读者专程从很远的地方赶来上海参加这次活动,这些老读者多年的陪伴,让鲁敏深深感动,感受到支撑、鼓舞以及作家的责任,也让她想起“时间”。她动情地谈起了时间对写作者的影响,“随着年龄渐长,时间自然而然到了小说当中”,在书写一个主题的时候不再像年轻的时候那样执着于某些技术层面的设计,“时间自然而然形成了某种技术”。

鲁敏对读者们表示感谢。

作为鲁敏的同代人,毛尖特别认同鲁敏对“时间”的看法和感受,她觉得这本小说集确实让她感受到了鲁敏创作中一些不同以往的新东西,在鲁敏以前的作品中,有时还能看出技巧性处理的痕迹,但在这部新作中,“时间已经把技术这个活儿自己干掉了”,毛尖说,鲁敏展现了某种写作的魔法,把短篇小说带到了新的高度,“技术化于无形,有点像武林高手出剑于无形之中”。

关于“时间”,路内则谈到了这本小说集创作的这五年。他说,2020年之后,时间仿佛发生了某种深刻的变化,“好的小说家能够在短促的时间里面,抓住那个脉搏”,鲁敏就是这样的小说家,她敏锐地发现了“时代转弯处的痕迹”。对于鲁敏的叙事,著名作家苏童曾有过很高的评价,认为其“擅用减法”“精准锐利”。同为小说家的路内也觉得鲁敏的叙事有着极强的辨识度,尤其是这本小说集,让他感到鲁敏的个人风格已经“到了一个非常显形的,并且能够运转自如的水准上”。他说,这些小说中都有一些“反常规的写法”,“当一个作家能够这么写的时候,技术有什么重要呢”?

“这就是中国大地上的人”

著名作家、清华大学教授格非在为小说集写的推荐语中说,“小说中的‘人’的存在,对于解释我们的生命和生活,非常重要”。毛尖认为这句话精准地点出了这本小说集最大的价值,“中国书写最平凡的、最广阔的人群的作家,其实一直不是特别显眼,但是鲁敏用这本小说把这群人替补进去了,我们一下子看到,原来中国大地上的这些人就是这样的人”,小说集中所有的人物都是“和生活对齐完整颗粒度的”,这些文本中呈现的鲁敏,“拥有了某种触觉现实主义的方法”,这种触觉现实主义让所有人都是可感的,仿佛就是我们每个人的邻居,“既展现生活失败的东西,也展现和生活继续周旋、短兵相接的勇气”。毛尖说经常会有外国的朋友请她推荐一个小说或者电影,以此“了解什么是中国人”,她一直觉得很难推荐,“但看到鲁敏这本小说以后,如果以后谁再来问我什么是中国人,我就可以把这本书推荐给他,因为这里面的人都是中国凡人”。

著名学者、作家,华东师范大学教授毛尖。

路内非常认同毛尖的说法,认为“鲁敏的作品中间,反映出一个朴素的恒久的东西,就是中国人到底是什么样子的”。他说我们谈论小说的时候,首先讨论文学是什么样子,但是我们也应该讨论这个时代的、这个国家的普通的人到底是什么样子。他认为鲁敏的小说是他一直寻找和期待的那种“中式的短篇”,“从她的小说中看到的中国人也是我们日常所见的,但是这个人放到世界范围内,会让其他国家的读者感觉到这个人与他平常所见之人不同,有独特的东西,这里面就呈现出一种文学写作的价值”。

鲁迅文学奖得主、江苏省作协副主席鲁敏。

鲁敏曾说,写作越久,亲人越多。小说中的“人”,对作家本人来说,有别人无法感同身受的意义,这种意义不止于文学层面,也直抵生命感受的幽深之处。仿佛现实中人与人的相遇,小说中的“人”如何与作者相遇,也既有偶然性,又似乎有某种宿命感。鲁敏跟读者分享了那些“人”是如何走进她的小说的,比如《暮色与跳舞熊》中的“跳舞熊”,鲁敏觉察到“看不到面孔、身体也被遮蔽的跳舞熊产生了一种奇妙感”,外面罩着“欢笑的面孔,里面可能是承受人所不知的压力的人”。鲁敏说,所有小说中的人物,“都是我的某个切片,但也可能是所有人”。

“鲁敏小说中有一种日常的戏剧性”

虽然《不可能死去的人》中的小说都是在写“日常”,但是故事在毫无痕迹的自然流淌之中,竟逐渐呈现出一种别样的“悬疑”。作为著名的电影评论家,毛尖从“电影叙事”的角度分析了小说中的戏剧性,她提到了希区柯克的“麦格芬”原理,在这本小说集的阅读中,她时常感到鲁敏也拥有一个“麦格芬”装置。几乎每篇小说都有极强的戏剧性,但奇妙的是,又都是日常的戏剧,并没有“刻意的跌跌宕宕”,毛尖说,小说中那些人物的经历,“鲁敏的写法都是那种有物质、有声音、有嗅觉、可感的、有温度的”,“中国人的日常生活在鲁敏的笔下呈现出了一种抒情性,这里面有特别美好的东西”。

说到小说的“电影感”,路内说这本小说集中《临湖的茶室》等几个小说都让他想到侯孝贤的电影,比如《南国再见,南国》,“你等着后面要有什么东西出来,但是没了,结束了,非常棒”。

“日常即是剧场。”对于小说的日常性与戏剧性这个问题,鲁敏说,“我们生活中永远在发生各种事情,荒谬的是我们经常以为自己是观众,在替别人唏嘘不已、感叹不已,但是忘记了自己也身在其中,也是其中一个角色,是别人正在谈论的对象,所以我们是观看的人,我们也是主演的人”,她说这是她特别想表达、想呈现的东西。

活动结束后嘉宾们合影(从右至左:路内、毛尖、鲁敏、吴良柱、王小王)

新书分享会现场。

嘉宾们关于文学、生命与时代症候的深度对话引起读者们的深度共鸣。在信息爆炸、人际疏离的当下,我们如何穿透表象,在茫茫人海中真正“认出”一个具体的、鲜活的、带着伤痕也带着温度的“人”?鲁敏的《不可能死去的人》提供了独特的视角和深刻的启示,它书写中国大地上的日常,展现了中国人的精神与人生,在“永恒”的边缘处,透出温厚、热暖与彩光,充分展现了一位优秀小说家进入成熟之境后的心智与创造力,陪伴我们一起从人潮人海中认出“人”,认出“活着”芜杂而丰沛的意味。

采写:南都N视频记者 黄茜

网址:“和生活对齐颗粒度”,这部小说集写出了“中国人的样子” https://m.mxgxt.com/news/view/1721211

相关内容

光衰减系数与悬浮颗粒物浓度的关系关于我们|颗粒公益

三个关键词:结构性力量、颗粒度与机会通道

如何进行颗粒物监测仪比对数据结果分析?

太空生活影响了宇航员的健康,这可能和线粒体有关|Cell

添加纳米颗粒和分散剂的相变流体性能测试研究

写出粒粒皆辛苦的李绅,长大后行径令人发指,老师都不愿说其结局

α粒子

总是莫名不开心,你不是情绪化,只是「情绪颗粒度」太低

池塘颗粒饲料主养彭泽鲫技术