电影《小小的我》深度解析:艺术价值与社会意义的双重突破

文丨杨海涛(潜能训练导师)

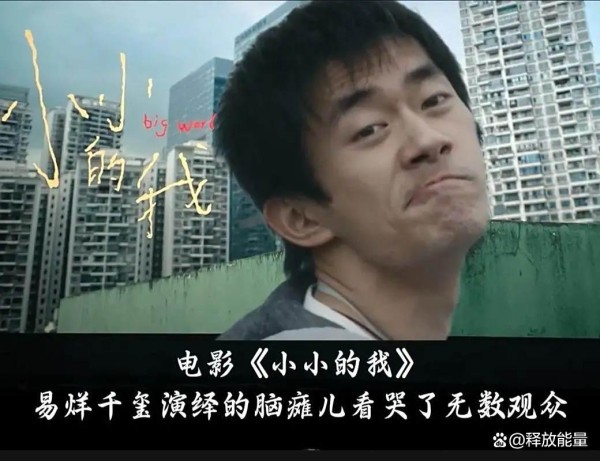

7月15日,2025中国电影导演之夜,恭喜!易烊千玺凭借《小小的我》刘春和一角获中国电影导演协会“2024年度荣誉”年度男演员。成为首位00后导协帝后得主,最年轻导协帝后得主。年少有为,未来可期!“刘春和”值得!期待易烊千玺继续刷新演艺生涯影帝纪录。

电影《小小的我》以脑瘫少年刘春和的成长为叙事核心,通过艺术表达与社会议题的深度融合,实现了艺术价值与社会意义的双重突破。影片在东京国际电影节全球首映后引发广泛关注,不仅斩获观众选择奖,更以破7亿票房成为现象级作品。

一、艺术价值:现实主义的诗意表达与表演的极致突破

《小小的我》以“平视视角”与“纪实美学”为核心,将边缘群体的生存困境转化为富有生命力的艺术叙事,实现了现实主义与诗意表达的平衡,同时传递出“即使渺小,也要绽放”的励志精神。

1、现实主义的“在场感”构建:导演杨荔钠延续了其纪录片创作经验,采用手持镜头与低饱和度色调,营造出生活的临场感。镜头跟随主角刘春和的脚步,记录其爬楼梯、应聘教师、在咖啡店打工等日常细节,让观众仿佛“置身于刘春和的生活现场”。这种“不介入、不干预”的记录方式,既符合刘春和的身体状态(脑瘫导致的肢体颤抖),也强化了角色的真实感,他不是“被同情的对象”,而是“在困境中依然奋力前行”的普通人。

2、表演的“灵魂注入”:易烊千玺的“身体叙事”与精神力量易烊千玺的表演是影片的核心亮点。他为塑造刘春和这一角色,进行了长时间的肢体训练,精准还原了脑瘫患者的动作特征(如颤抖的手、扭曲的腿),但并未停留在“形似”层面,而是通过面部特写与眼神传递,赋予角色鲜活的灵魂。例如,在“应聘教师讲述《苔》”的片段中,刘春和站在讲台上,身体虽颤抖,但眼神坚定,用“苔花如米小,也学牡丹开”的诗句倾诉内心的渴望,这一场景成为影片的情感高潮,让观众看到了“即使身体受限,灵魂依然可以高飞”的生命韧性。

3、叙事结构的“生活流”与“情感链”:在平凡中寻找希望影片采用散文式叙事,以刘春和的“暑假”为时间线,串联起“找工作”“为外婆圆梦”“与母亲和解”等情节,看似“形散”,实则“神聚”,所有情节都围绕“即使渺小,也要活出自己的价值”展开。这种结构避免了传统剧情片的“戏剧化冲突”,更贴近真实生活的“琐碎与平凡”,让观众在“日常细节”中感受到“坚持的力量”。

二、社会意义:边缘群体的“被看见”与社会观念的“被唤醒”

《小小的我》的社会价值,在于打破大众对脑瘫群体的刻板印象,并通过“他者视角”唤醒观众的社会责任感,传递“每个生命都值得尊重”的励志信念。

1、“去标签化”:脑瘫群体的“正常性”呈现影片明确传递了一个核心信息:脑瘫≠智力低下。刘春和虽因肢体障碍无法正常行走,但他的记忆力、理解力与普通年轻人无异,他能背诵《苔》,能分析诗歌的内涵,能为了“成为老师”的梦想努力奋斗。这种呈现打破了“脑瘫患者是‘傻子’”的偏见,让观众意识到:“身体的局限,无法阻挡心灵的自由”。

2、“他者凝视”:引发观众的社会反思与行动影片通过“刘春和被审视”的场景(如应聘时顾客的异样目光、地铁上的窃窃私语),引导观众“代入”边缘群体的处境,反思自己是否也曾“无意识地歧视”他人。例如,当刘春和在咖啡店背诵《报菜名》证明自己时,店长的一句“其实我只想招个普通人”,让观众意识到:“普通”不是“健全”的同义词,每个个体都有追求“不普通”的权利。

3、“社会连接”:推动边缘群体的“融入”与“互助”影片通过“刘春和与外婆的合唱团”这一情节,将脑瘫群体与老年群体(同样是被忽视的边缘群体)连接起来。外婆的合唱团成员们没有因为刘春和的肢体障碍而排斥他,反而给予他支持与鼓励,这种“跨群体的理解”,为边缘群体的社会融入提供了“样本”,也让观众看到“善意与理解可以打破隔阂”。

4、公益联动:从“电影”到“行动”的励志实践影片上映后,主创团队联合多家影城推出无障碍观影服务(如轮椅专座、手语翻译),并发起《苔花公约》,呼吁社会关注残障人士的平等参与。这种“电影+公益”的模式,让影片的社会意义从“银幕”延伸到“现实”,真正实现了“用电影改变社会”的励志目标。

三、争议与反思:艺术表达的“边界”与社会认知的“鸿沟”

尽管《小小的我》获得了票房与口碑的双丰收,但仍存在一些争议,反映了艺术创作与社会现实的“鸿沟”。然而,这些争议本身也推动了社会对边缘群体的进一步关注,体现了“争议推动进步”的积极意义。

1、叙事结构的“松散”与“深度不足”部分观众认为,影片的“散文式叙事”导致情节“形散神散”,如“刘春和与雅雅的感情线”发展生硬,缺乏合理的铺垫;“母亲的隐瞒”情节过于戏剧化,削弱了“真实感”。然而,这种“不完美”恰恰反映了生活的真实,“生活本就不完美,但依然值得热爱”。

2、配角塑造的“扁平化”周雨彤饰演的雅雅、蒋勤勤饰演的母亲的配角形象缺乏深度。然而,这也让观众更聚焦于主角刘春和的成长,强化了“即使无人喝彩,也要为自己鼓掌”的励志主题。

3、“消费弱势群体”的质疑部分观众认为,影片虽然以脑瘫群体为题材,但“过度渲染”了刘春和的“悲惨”,有“消费苦难”之嫌。然而,影片的核心并非“卖惨”,而是“展现苦难中的希望”,让观众看到“即使身体受限,梦想依然可以生长”。

四、总结:艺术与社会的“双向奔赴”,诠释生命的无限可能

《小小的我》的成功,在于它用艺术的“温度”触碰了社会的“痛点”,同时传递了“即使渺小,也要绽放”的励志精神。它不仅是一部“关于脑瘫患者的电影”,更是一部“关于人性、关于尊严、关于希望”的电影。

尽管存在一些争议,但它通过“真实的叙事”“极致的表演”与“深刻的社会反思”,让观众看到了边缘群体的“光芒”,也为中国电影的“现实主义创作”提供了新的方向。

正如导演杨荔钠所说:“电影不仅要娱乐,更要承担责任。”《小小的我》用行动证明:当艺术关注边缘群体时,它不仅能唤醒社会的良知,更能激励每一个人,无论多么渺小,都能活出自己的精彩。

“苔花如米小,也学牡丹开。”这不仅是刘春和的故事,也是每一个普通人的故事,只要心中有光,生命就有无限可能。心若有光,黑暗奈何?

网址:电影《小小的我》深度解析:艺术价值与社会意义的双重突破 https://m.mxgxt.com/news/view/1588709

相关内容

深度解析艺术家职业:定义、分类与发展路径'好形象!' 影视剧深度剖析:魅力背后的艺术力量与社会影响

鹿晗“颜值回春”现象的多维解读:从舞台美学到社会心理的深度剖析

小米生态链深度解析:从混合流速到千亿营收目标的技术突破

深度解析:宋智孝的突破与挑战,盘点她那些大尺度作品中的艺术献身

深度解析与引导:饭圈文化的多元社会意义与影响

金钱的意义和价值:深入剖析金钱的经济学意义与哲学价值

从小金猪到跨界典范:王一博的商业价值与社会影响力深度解析

小红书杂志:深度解析小红书的内容生态与价值

风继续吹起我醉倒:刀郎的《鸿雁于飞》不仅是其个人创作生涯的里程碑,更对华语音乐的发展路径、文化表达方式及艺术价值维度产生了深远影响。结合搜索结果,从创作范式、文化传承、社会意义三个层面解析其突破性价值: --- 一、音乐创作范式的革命性突破 1. 多维度音乐元素的有机融合 《鸿雁于飞》打破了传统音乐类型的边界,构建了“古今混血”的复合听觉结构: