饭圈文化,健康追星须“防疫”

前不久,某明星粉丝与一篇同人文的恩怨纠葛引发了一场舆论风波。“饭圈文化”“偶像责任”“网络暴力”等话题一时间再度成为人们谈论的焦点。有人说,粉上偶像,本来是一件美好的事情。但究竟是什么让追星变了味,似乎已变成蔓延不止的“瘟疫”,甚至走向网络暴力极端?

“饭圈文化”一直是网络文化中一股强大力量,尤其是近些年,具有相当高的热度和活跃度,但在丰富大家娱乐生活的同时,也让很多人感到新奇、不解,甚至担忧。突围“饭圈文化”次元壁,了解其行为与话语逻辑,将有助于引导人们正确面对“饭圈”问题,健康追星,防控网络暴力等“疫情”,促进粉丝文化的健康发展。

“过度”的读者——“饭圈文化”养成记

美国大众文化研究代表人物约翰·费斯克曾经提出,“粉丝”是一种“过度的读者”(“excessive reader”),与“普通的读者”(“ordinary reader”)在程度上有所不同。这种由“过度的读者”形成的粉丝群体,就是所谓的“饭圈”。

“饭圈”中的“饭”来源于英文单词fans的中文发音,早期多指日韩明星的粉丝群体,现逐渐被应用到全体粉丝圈子。“饭圈”拥有众多粉丝类型,根据支持方式、参与程度、表现行为不同,分为妈妈粉(把偶像当儿子般关爱)、站姐(为偶像开网站或跟拍偶像)、大粉(舍得为偶像花钱)、前线粉(组织偶像一线活动等)、私生饭(过度关注偶像私生活)等等。粉丝与偶像之间多是通过社交媒体、明星工作室等渠道进行沟通和互相影响。从“超级女声”“快乐男生”,到“偶像练习生”“创造101”等一系列综艺选秀节目,“造星时代”拉开帷幕,粉丝为偶像投入资金、打造声势,维护偶像形象,宣传偶像代言,“饭圈”已经成为明星出道的孵化器和持续走红的助推器,形成了一种独特文化。

伴随着互联网的快速崛起,“饭圈文化”逐渐掌握主动网络话语权。通过构建共同的价值、规范和语言,实现粉丝群体的一体化,并逐渐成为一个拥有独立话语体系、行为逻辑以及文化认同的网络社群。根据介绍,几乎每个“饭圈”都有严密的组织框架,分为“控评组”“反黑组”“数据组”等不同任务小组,圈内经常有各类“应援”指令、“控评”指令,引导大量粉丝有组织地为偶像刷流量、洗地、冲销量。

年轻化、圈子化、极端化——“饭圈文化”次元壁

“饭圈”呈现年轻化特点。“饭圈”粉丝大部分都是接触社会不久,缺乏社会经验与自我认知的年轻人。根据数据统计,“饭圈”一般以90后为主体,其中大约71.2%的活跃粉丝在20到29岁左右。他们花费大量时间在网络世界,以求找到自我认同和归属感。有粉丝在接受采访时说:“追星就是一件非常乌托邦的事,各自填补内心的空虚。”总体看来,“饭圈”中粉丝年纪偏小,生活压力相对较小,熟悉P图、写博文、剪视频、建“超话”等网络新技术,有能力、有精力组织并参加各种明星“应援”活动。正是由于粉丝的年龄相对偏小,他们的大局意识相对薄弱,情绪比较容易激动,关注的内容也比较单调,大多是停留在评价偶像的样貌、分享各种八卦等浅层次的认知和讨论上。

“饭圈”呈现圈子化特点。所谓的圈子化,主要是指他们在网络空间中建立了相对完整的追星闭环,形成了相对独立的圈层文化。从贴吧、微博、豆瓣、知乎以及各种视频网站等网络“追星基地”,到热点话题、八卦贴文等网络追星内容,再到购买演唱会门票、送偶像礼物、帮刷代言等线下支持,粉丝有组织、有分工地针对特定任务进行各种不同形式的“应援”。根据不同消费能力、动手能力、贡献能力等,圈子里甚至形成了不同阶级,具有不同的头衔和话语权。比如,“饭圈”流传了一条“鄙视链”:前线>富婆粉>产出粉>数据粉>普通消费粉>白嫖粉>私生粉。

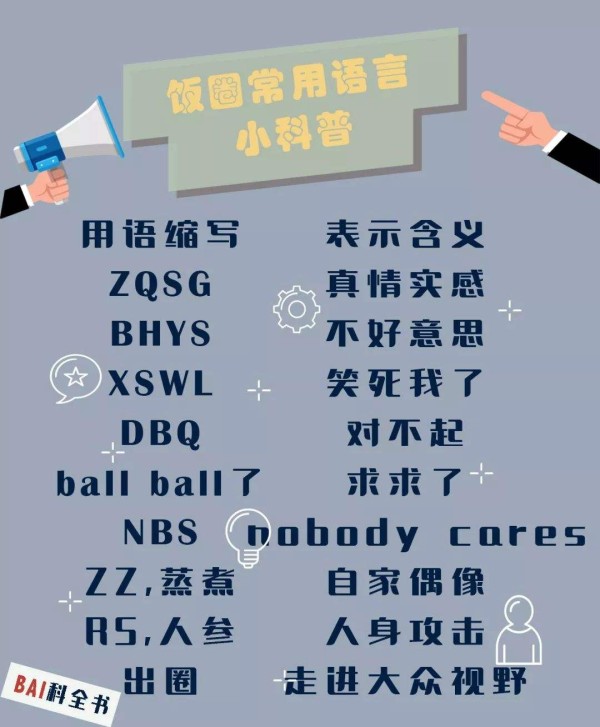

另外,圈内形成一套“饭圈语言”。约翰·费斯克认为,“粉丝”通过符号化的生产力生成某种形式的文本,在“粉丝”群体中传播和定义,构成了文化产品的意义。通过十分形象、简单易懂的语言符号,粉丝创造出了独特的圈内“黑话”,又被称为“饭圈术语”,大概分为“带节奏”“拉踩”“反黑”等中文简写类、zqsg(真情实感)rs(人身攻击)等拼音简写类、安替(anti,指黑粉)nbcs(nobody cares)等英文缩写类、“李涛”等中文谐音类等等。不了解“饭圈”的人,很难理解真正含义,而这些“术语”却畅行于圈内,粉丝用得不亦乐乎,并逐渐被一些网络达人熟知。

“饭圈”具有极端化倾向。“饭圈”在非理性言辞和情绪表达上呈现出极端化发展趋势。有研究表明,网络中的群体极化现象大约是现实生活中面对面时的两倍多。美国学者凯斯▪桑斯坦在《网络共和国:网络社会中的民主问题》中指出:“在网络和新的传播技术的领域里,志同道合的团体会彼此进行沟通讨论,到最后他们的想法和原先一样,只是形式上变得更极端了。” 法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞在《乌合之众:大众心理研究》中指出,当一个人融入了群体后,他的所有个性都会被这个群体所淹没,他的思想立刻就会被群体的思想所取代。而当一个群体存在时,他就有着情绪化、无异议、低智商等特征。

“饭圈”多是由喜欢相同明星而聚集在一起的粉丝组成。在从众心理、网络匿名性等因素影响下,粉丝在话语表达、情感态度等方面都趋向与“饭圈”内的大多数保持一致,甚至更加极端化。在本身对偶像态度极端一致的同时,“饭圈”也绝对不允许他人有任何贬损偶像的负面评价。如果发现,凭借“人多势众”,粉丝会立马对发帖人进行“围攻”,形成一种极端化的“绞杀”氛围。有网民提到,曾经对某当红艺人出演的电视剧发表稍有负面的评价时,不到5分钟,就有一群粉丝前来留言,有说他造谣的、有说他传谣的、有澄清解释的、有指责的,网民感觉受到了恐吓和攻击,赶紧删除评论,并取关了相关超话。

网络暴力——畸形“饭圈文化”原罪

年轻、群体聚集、极端态度和行为,成为滋生网络暴力的土壤。有人认为,“‘饭圈文化’里没有公序良俗,没有国家个人,只有对偶像的无限忠诚和盲从。”年轻人更加冲动,也更容易受到群体意见和表面信息的影响,遇到问题习惯第一时间利用网络进行态度表达或者言语反击。然而由于自身认知水平和理解能力有限、法律意识淡薄,对偶像不利言论的回击,常以“正义”的名义给别人带来伤害,轻则言语侵犯,重则演变为现实暴力。

根据心理学著名的“依恋理论”,粉丝与偶像之间通过“饭圈”这个“安全基地”,进行情感转移和情感依赖。在这个“安全基地”里,粉丝一方面通过对偶像过激的依恋方式,表达对偶像的狂热喜爱,另一方面通过积极抵御不协同的态度和评价,对偶像和“安全基地”进行竭尽全力的保护,甚至不惜通过具有煽动性的文字、图片、视频,威胁、诽谤、侵犯他人声誉等方式,对异见者进行人身攻击,从而企图达到所有人在态度、评价上的正面性、一致性。有人评价“饭圈”的粉丝“一定要将异见者架在刀上,用剑抵住他的喉咙,让异见者承认他偶像最伟大,一不能骂、二不能谈论,只能疯狂夸赞”。

更有甚者,一些疯狂的“饭圈”粉丝会通过人肉搜索的方式,从虚拟网络言论暴力过渡到现实行为暴力,将当事人的个人隐私信息,比如真实姓名、电话、家庭住址、本人照片等信息散布到网络,或者对当事人及其亲友的正常生活进行跟踪、骚扰、恐吓。有人将这种极端的“饭圈”粉丝称为“网络恶霸”。

积极引导“饭圈文化”健康发展

“饭圈文化”属于大众流行文化的一种。我们要警惕“饭圈文化”低俗畸形的一面,更要看到“饭圈文化”积极向上的一面。2019年,“守护最好的阿中”事件,让主流文化感受到了“饭圈女孩”的力量,看到“饭圈文化”中团结一心、热爱祖国的正义与激情。这让我们更加认识到,通过合理的正面引导,激发“饭圈文化”中的积极要素,有利于鼓励和保护活泼多样的网络文化,促进社会进步和健康发展。

首先,发挥明星偶像示范作用。明星作为公众人物,又是“饭圈文化”的“精神领袖”,一言一行都受到粉丝的密切关注,要充分发挥榜样的力量,以正确的人生观和价值观促使粉丝形成理性客观的判断能力以及独立健全的人格。其次,发挥主流媒体引导作用。媒体要尊重“饭圈文化”的存在意义,突出“饭圈文化”对人们身心健康和社会发展的积极作用,对一些低俗、庸俗、极端的追星行为进行批评和疏导,通过多报道明星的好作品,宣传明星积极参与公益活动等正面社会形象,引导粉丝树立正确的追星取向。再次,发挥网络平台管理作用。随着“饭圈文化”影响的不断扩大,网络平台必须建立相应的治理机制,以账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核等方式,加强对网络“饭圈”生态的监督和监测,严格管理不实信息和语言暴力。最后,发挥管理部门法律法规作用。2020年3月1日起施行的《网络信息内容生态治理规定》,更加严格细致地强化了网络内容管理。针对“饭圈”在网络上出现的违规行为,以及现实生活中的暴力违法等行为,必须根据相关规定进行严肃处理,防止有碍我国网络文化和社会健康发展的言行蔓延横行。(人民日报中央厨房•煮酒话媒工作室)

网址:饭圈文化,健康追星须“防疫” https://m.mxgxt.com/news/view/1531657

相关内容

饭圈文化,健康追星须“防疫”引导理性追星 共建健康饭圈文化

谨防体育“饭圈化”,追星须有分寸感

《饭圈文化:理性追光,共筑健康生态》

理性追星 营造健康积极的“饭圈文化”

摒弃“饭圈”文化,“追星”英雄楷模

被狗咬了,必须打防疫针吗

体育明星如何在防疫中保持健康与拼搏精神的故事

追星族呈现低龄化趋势 莫让“饭圈”变怪圈

追星族呈现低龄化趋势 莫让"饭圈"变怪圈