孟子坤事件:当明星私德成为公共议题,媒体该如何监督?

在社交媒体与信息爆炸的时代,一个热搜话题的诞生往往只需几分钟,但它的涟漪效应可能持续数月甚至数年。

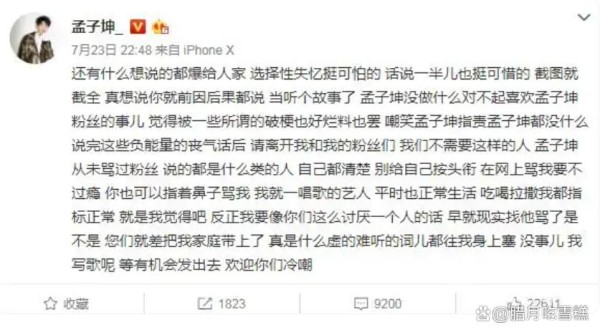

近期,歌手孟子坤被卷入出轨与家暴传闻的风波,其本人虽迅速否认,事件却引发了更广泛的讨论:当公众人物的私德问题成为公共议题,媒体该如何平衡监督与猎奇?公众又该如何在碎片化信息中保持理性?

公众人物的一举一动被置于道德放大镜下审视,这既是影响力的副产品,也是社会契约的隐性要求。孟子坤事件中,网友对"出轨""家暴"等关键词的敏感反应,折射出公众对偶像"完美人设"的潜在期待。

然而,道德瑕疵是否必然等同于社会危害?需警惕将私人纠纷简单二元化为"好人vs坏人"的叙事。公众人物的特殊身份确实要求更高的责任意识。

但媒体若仅聚焦于道德审判而忽视事实核查,反而可能助长网络暴力。就像用显微镜观察细胞会失真,过度曝光也可能扭曲事件的本质。

部分自媒体在报道孟子坤事件时,标题使用"实锤"“惊天反转"等刺激性词汇,内容却未提供实质性证据。这种"标题党"操作犹如在快餐里添加过量味精——短期提鲜,长期损害公众的信息消化能力。

真正的媒体监督应像手术刀般精准:既需要呈现多方信源(如当事人回应),也要留出事实验证的时间窗口。当点击量成为KPI,有些报道从"记录者"滑向"推波助澜者”,这正是需要行业自律的关键点。

面对争议事件,普通公众常陷入"信息过载却真相匮乏"的困境。社交媒体上的情绪化评论如同彩色烟雾弹,容易遮蔽事实主线。培养媒介素养需要掌握三项武器:一是"时间过滤器",让子弹飞一会儿再下结论。

二是"信源交叉验证",比对多方说法;三是"动机分析",思考爆料者的潜在目的。当孟子坤的回应与传闻并存时,理性公众应该像法庭陪审团那样,要求"举证质证"而非听信单方陈述。

这场关于道德与监督的讨论,并非简单的唇枪舌战,而是在时代的浪潮中不断碰撞、激荡出的思想火花。它如同一场深邃的心灵探索,终将指向一个更本质的命题:我们期待怎样的公共对话空间?

在这个信息爆炸的时代,每一个事件都能迅速引发广泛的关注和讨论。当孟子坤们的事件成为过去式,留下的不应只有流量残骸。

那些曾经的喧嚣、热议,如同潮水般退去后,不能仅仅留下一片荒芜的数字痕迹。相反,这些事件应该成为推动媒体伦理进步的路标,指引着我们在未来的道路上更加谨慎、负责地前行。

就如同植物的生长需要适宜的环境,它们需要阳光的照耀来汲取能量,但绝不是毫无节制的暴晒。过度的暴晒只会让植物枯萎,同样,在公众人物的道德责任与媒体的监督权力之间,也需要理性与克制的平衡。

媒体作为社会的瞭望者,肩负着监督的责任,但这并不意味着可以肆意地侵犯隐私、制造舆论压力。而公众人物,享受着社会的关注和荣誉,也必须承担起相应的道德责任,以身作则,为社会树立良好的榜样。

只有当双方都能在各自的领域内保持适度、遵循规则,才能共同营造一个健康、和谐的公共对话空间。

网址:孟子坤事件:当明星私德成为公共议题,媒体该如何监督? https://m.mxgxt.com/news/view/1400693

相关内容

从“白百何出轨门”事件浅析新媒体时代明星隐私权问题装修风波,郑爽怒斥工人,讨论明星隐私与公共监督的边界

媒体:"监督员"大闹航班 国航为何被拖入"公关灾难"

娱乐圈话题引发热议:坤坤寒进桃子里嗟嗟嗟免费事件如何反映明星隐私与社交平台的矛盾?

从蔡徐坤事件,看明星艺人该如何树立良好公众形象

从蔡徐坤事件看,明星艺人该如何树立良好公众形象

明星家暴事件:公众如何看待娱乐明星的私人问题

蔡徐坤被下架,明星的私德为何如此惹议?

新媒体传播中舆论监督的发展现状及存在问题

成毅摘口罩事件引发热议:明星隐私与公众关注的边界何在?