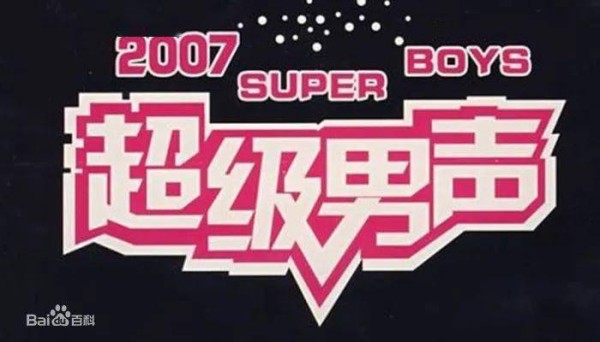

“选秀”一词是近代的说法,其词语渊源最早可以追溯至东汉时期的“采选”制度,即通过正式途径挑选服侍皇亲国戚的资质上乘的女子[1]。随着新媒体的更迭,当代“选秀”在其传统涵义的基础上不断丰富,并逐渐扩展表示为其字面本意——选拔优秀人才,而选秀节目则指借助电视、网络等媒体通过专业评审、观众通票的淘汰赛制进行某一领域人才选拔的真人秀作品,最早的选秀节目起源于英国的《流行偶像》(Pop Idol)。2003年,我国首次推出了一档大型音乐选秀节目《超级男声》,随后此类选秀节目如雨后春笋般在全国范围内流行开来。

一、互动仪式带来的集体崇拜

传统意义上的仪式(Ritual)一直被视为宗教活动的行为与实践[1]。然而,随着仪式越来越广泛地流入到各个社会领域,仪式的边界被不断延申。在人类学的表述中,从时令性农事活动到重大性政治事务,从日常问候的简单礼节到隆重正式的规范性典礼,甚至于相似的群体惯习,都可以被称为仪式。纵观当代选秀节目的偶像生产过程,其“仪式感”主要体现在两个面向。一方面,选秀是一个秩序化的集体行为——从参赛选手、受众粉丝到媒体平台、经纪公司都遵循着一套基本的选拔流程并逐渐形成了一个默认的“结构-功能”体系,体系内的各方人员处于不同的角色定位且群体之间具有一定的行为边界。另一方面,选秀过程抱有明显的“世俗”目的——传统仪式的目的常常指向祈福、赎罪、供奉神明,而在选秀节目中,偶像为出道、公司为赚钱、媒体为流量,这些目的成为各方通过协作互动完成仪式的原动力。

作为一个多方参与的集体行为,选秀过程离不开各个群体的互动,根据柯林斯(Collins)的“互动仪式链”(Interaction Ritual Chains)理论,仪式的参与过程中参与者会发展出共同的关注焦点且彼此之间相互影响[2],而这一现象最直观地反应到选秀节目中就是粉丝群体的集体崇拜。这种敬仰的情感并非当代娱乐文化所特有——从原始部落的自然崇拜、图腾崇拜到农业社会的领袖崇拜、制度崇拜,再到学术界、体育界从业人员对行业精英的敬仰,这一情感在各种社会形态和各类社会群体中都普遍存在。而选秀节目带来的偶像崇拜所呈现出的最大特点在于它对场域(Field)的依赖。这种场域依赖除了包含演播厅设置、舞台效果等物理环境意义上的场域,还包含可以通过交流互动、情境设置影响情感渲染与群体行为的场域滤镜。粉丝们通过亲身参与演出现场捕捉偶像和身边观众的行为表现和情感信号,并不自觉地做出反应互相予以回应,例如尖叫、哭泣、兴奋。这种“集体欢腾”(Collective Effervescence)行为促使观众注入情感,引发共鸣,从而达到集体崇拜的效果。即使粉丝没有办法近距离感受舞台效果,当代超高清视频效果与环绕立体声技术也可以将观众感官最大化地贴近现场“面对面”的效果,从而引导观众与偶像和现场参与者之间产生共鸣。

二、仪式共同体中的身份认同

选秀节目打破了传统明星的诞生方式,为普通群众“制造”偶像提供了机会,拉近了偶像与观众之间的距离,呈现出明显的凝聚功能与欢娱功能。偶像、观众、经纪公司之间虽然角色位置不同,但同为仪式的参与者,因而形成了一个具有集体记忆的仪式共同体。

共同体的形成带来了群体身份的划分,参与这一过程的群体组成了自己的“亚文化”(Subculture)团体,而不关注的“路人”则被排除在外。偶像和粉丝群体以不同的身份进入同一场域后,从原有的社会结构中暂时脱离出来,彼此之间形成并遵循一种默认的群体规则,在特定的场域氛围中,满足自己的物质欲望或精神需求,在共同的仪式参与经历与文化空间的推动下,完成了自我价值的实现,形成了统一的群体滤镜,建构了身份认同(Identity)和群体归属感。

而这种身份认同为社会整合带来了双面效果。一方面,选秀过程打破了原有的社会结构划分,让不同年龄、性别、地域、社会经济地位的群体混同在一起,在其原本的生活空间和社会身份之外建构了新的、统一的身份角色,成为一个限定性文化共同体,一定程度上提高了局部区域的社会整合程度。但是另一方面,个体受原有的文化背景影响会存在很大异质性,在不同话题上具有不同的预设立场和行为准则,而这些差异如果短期内无法磨合解决就会引发争端,例如粉丝会指责节目组镜头分配不公进而采取辱骂剪辑师、制作人的行为,对社会整合产生了一些消极影响。

三、仪式各参与方的经济连结

从经纪公司的培养到偶像精致的妆发,从场域的选择布置到华丽的舞美效果,每一场选秀的背后都充斥着商业运营的味道。而主办方之所以花费大量人力物力财力,其最终指向自然不止于选拔优秀人才,更是为了获取巨大的商业价值,这意味着必须有人为这些资本的投入买单。那么所谓的粉丝“真情实感”的热爱和偶像对粉丝的宠爱真的是无条件且不求回报的吗?偶像和粉丝之间的连结真的仅靠“爱意”维系吗?

特纳(Turner)在谈及仪式象征符号和社会功能之间的关联时指出,仪式反应出的象征符号具有连结社会价值与人类情感的意义[1]。因此,笔者认为选秀节目作为一个仪式,其中的资本运作架构了参与者的心理预期、情感表达和经济利益之间的联系。从经济人类学的角度来看,选秀节目中各参与方之间的关系属于一种道义互惠(Reciprocity)的关系。首先,选手与粉丝之间的关系属于一种平衡互惠(Balanced Reciprocity)——表面上看二者关系的维系是依靠彼此的“喜爱”与“理解”,但实际上双方基于自己的付出对于对方的回馈都有着等价的期许。以节目中的商插广告为例,以往的广告是因为明星本身具备了一定的商业价值,代言商品之后会促进粉丝对于这一商品的购买从而给企业带来利润,是一种“明星先拍摄,企业后赚钱”的逻辑。但是选秀节目的商插广告正好相反,偶像要想拍摄广告需要粉丝先进行集资,即大量地购买商品,而只有集资排名靠前的选手企业才会予以拍摄广告的机会,是一种“企业先赚钱,偶像后拍摄”的顺序,因此偶像的出镜率与粉丝的资金投入程度密不可分。相对地,粉丝在给选手进行“应援”的同时也需要偶像的“逆应援”,例如在天气炎热的录制现场,选手会自掏腰包购买冰淇淋给支持者表示关心,增进互动,巩固这种支持和喜爱。其次,节目组与观众之间大多为一种负性互惠(Negative Reciprocity)——节目组希望以最低的成本获得观众最多的付出从而实现利润的最大化,而粉丝无论投入多少,都希望喜欢的选手出镜率高、商业资源好,而一旦节目设置没有达到自己的期待,粉丝自然会将怒火指向节目组。

四、总结

如今,选秀节目已走过近20年的路程。在不断地创造发展过程中,选秀节目通过保留亲民的互动实感、改良刻板的赛制规范、加入新颖的审美体验带来越来越广泛的国民关注度,但与此同时,也引发了众多非议。

然而,粉丝的狂热崇拜、小团体的亚文化圈、资本的过度营销等大众娱乐景象的表面之下,展现的其实是一副饱含仪式性内涵的文化图景——从节目的制作安排、偶像的投选过程到群体的互动参与,无一不体现了社会的“仪式化”。因而,笔者认为,比“非黑即白”的支持或批判立场更重要的是,我们要以更宽容的态度、更专业的视角理解这种带有“群体滤镜”色彩的新型偶像生产方式。

刘筱然. (2020). 消费主义视域下对《创造101》女性身体消费的批判. 视听. (5), 83-84.

宁波. (2014). 选秀类真人秀节目仪式化传播研究. 陕西师范大学硕士学位论文.

彭兆荣. (2003). 人类学仪式理论的知识谱系. 民俗研究. (2), 5-20.

田华. (2008). 仪式中的象征符号——读维克多·特纳《象征之林》. 中国农业大学学报(社会科学版). (4), 193-196.

向志宏. (2008). 中国古代的“选秀”. 文史博览. (4), 60-61.

Collins, Randall. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton University Press.

Turner, Victor. (1995). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Aldine Transaction.

作者 赵佳宁

编辑 王 焱 返回搜狐,查看更多