零食三巨头曾红极一时,如今净利砍半、股价狂跌七成,到底谁在背后搞鬼?

曾经,它们是超市货架上最耀眼的存在,是年轻人追剧时的“标配”,是办公室抽屉里藏着的小确幸。

良品铺子、来伊份、三只松鼠——这三个名字,几乎就是中国零食行业过去十年的代名词。

三只松鼠靠萌系IP和天猫爆款一年卖出几十亿;良品铺子以“高端零食”形象铺开全国门店;来伊份扎根上海街巷,成为线下连锁的标杆。

它们风光过,而且是极度风光。

可现在?

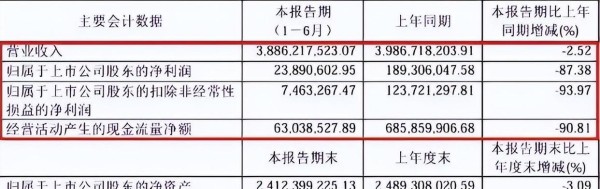

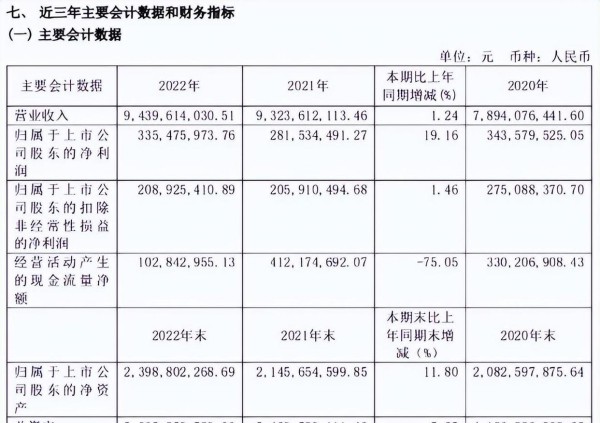

2025年上半年财报一出,血流成河。

良品铺子净亏损,来伊份净亏损,三只松鼠利润腰斩。

这不是偶然,不是周期波动,而是一场系统性崩塌。

更关键的是,这场崩塌不分出身——电商起家的、线下深耕的、全渠道布局的,一个都没跑掉。

消费者还在吃零食,市场规模逼近1.5万亿元,但钱不再流向它们。

问题出在哪?

出在它们赖以生存的商业模式上:品牌溢价 + 渠道中心化。

这套逻辑,已经被彻底颠覆。

颠覆者是谁?

鸣鸣很忙、万辰集团旗下的“好想来”“陆小馋”等量贩零食品牌。

它们没有明星代言,没有精致包装,甚至门店装修简陋到像仓库。

但它们用三年时间开出超15000家店,全国总量突破三万家。

鸣鸣很忙2025年上半年营收与净利润同比增长超280%;万辰集团量贩零食业务上半年营收增长106.89%,净利润暴涨500多倍。

注意,是500倍,不是50%。

这不是增长,是碾压。

它们怎么做到的?

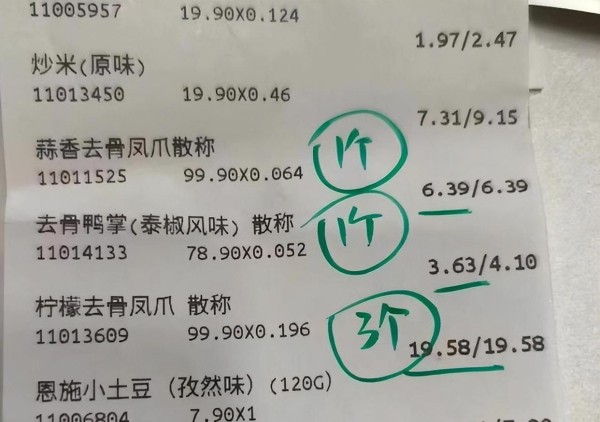

直连工厂、规模化采购、超高周转率。

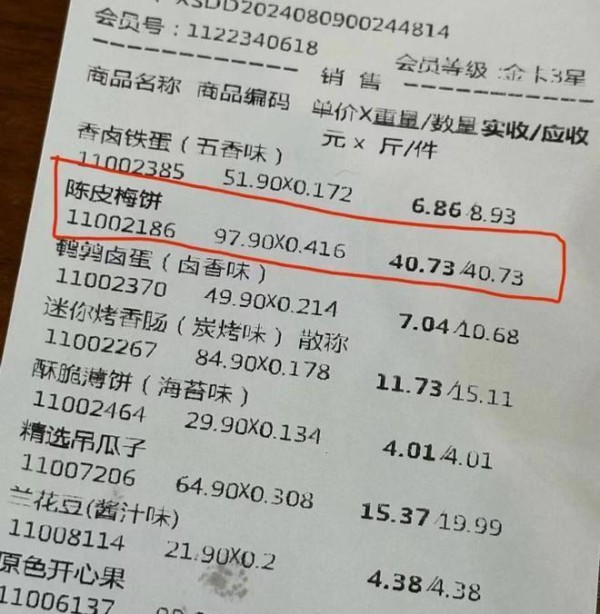

三只松鼠一包坚果卖29.9元,成本可能8元,剩下21.9元是品牌、营销、渠道、包装的溢价。

量贩店直接找同一家工厂下单十万包,压到成本10元,卖12元还包邮。

消费者比价后,谁还为“松鼠头像”多付17块钱?

品牌故事在价格面前不堪一击。

毛利率数据赤裸裸地揭示了这场战争的本质。

三巨头毛利率普遍在30%左右——这是它们过去十年赖以生存的护城河。

而鸣鸣很忙毛利率仅7.6%,万辰10.86%。

低毛利不是自杀,而是策略。

它们赌的是:只要周转够快、规模够大,薄利照样能堆出厚利。

一包赚0.5元,一天卖10万包,就是5万元利润;三只松鼠一包赚8元,一天卖500包,才4000元。

效率决定生死。

消费者变了。

他们不再为“高端”买单,而是为“值”买单。

以前觉得贵等于好,现在打开手机一比价,发现同样的原料、相近的口感,价格差一倍,立刻转身。

这不是消费降级,是消费理性化。

价格敏感度前所未有地高,品牌忠诚度前所未有地低。

零食是快消品,今天吃这个,明天换那个,根本不存在“非你不可”。

三巨头慌了。

2024年底,良品铺子启动17年来最大规模降价,300多款产品平均降幅22%。

三只松鼠提出“高端性价比”战略——这个词本身就充满矛盾。

既要维持高端形象,又要打价格战,怎么可能?

结果是:品牌形象模糊了,利润进一步被侵蚀,用户却没回来多少。

因为消费者看得很清楚:你不是真便宜,只是被迫降价。

线下渠道正在瓦解。

过去一年半,良品铺子与来伊份合计关闭门店超1000家。

来伊份直营门店2024年营收暴跌78.69%。

这不是优化,是溃败。

有上海消费者说,小区周边三家来伊份,如今只剩一家,且全天客流稀少。

三只松鼠的“万店计划”彻底破产:2022年门店561家,2024年底只剩333家。

连一半都不到。

不是不想开,是开了就亏,关店成了唯一选择。

线上同样无路可退。

三只松鼠70%以上收入仍来自线上,但增速仅5%。

为了维持这点增长,销售费用却两位数飙升。

一场大促,几亿营销费砸下去,销量纹丝不动。

高投入、低产出,形成烧钱黑洞。

钱花了,响声没听见。

这不是增长,是慢性失血。

寒气早已穿透财报,渗入公司核心。

良品铺子控股股东2024年试图转让21%股权,竟闹出“一股两卖”的法律纠纷,最终由国资背景的长江国贸接盘。

市场怎么看?

显然认为公司已陷入危机。

来伊份因2024年业绩未达标,直接终止员工持股计划。

连核心员工都不愿押注未来,信心崩塌比利润下滑更致命。

更残酷的是,三巨头正被两面夹击。

低端市场,量贩零食用地板价疯狂收割;中高端市场,山姆、Costco等仓储会员店跨界碾压。

山姆的Member’s Mark坚果、饼干、糖果,品质不输三只松鼠,价格低30%,还带大包装和会员专属感。

沃尔玛中国(含山姆)在2026财年第二季度(2025年7-9月)销售额增长超30%,证明这种模式的生命力。

三巨头夹在中间,向上拼不过供应链效率,向下拉不下品牌身段。

降价伤利润,不降价丢用户。

进退维谷。

它们并非没有尝试。

良品铺子试水社区团购,把门店变前置仓;三只松鼠布局自有工厂,试图控制源头成本。

这些动作方向正确,但动作太慢、力度太小。

在一个被重构的市场里,局部修补无济于事。

它们还在用2015年的组织架构、2018年的供应链、2020年的营销策略,应对2025年的消费者。

系统性错配,注定失败。

这场洗牌,是中国零售业深层变革的缩影。

从百货到超市,从电商到直播,再到量贩零食与仓储会员店,每一次渠道革命都淘汰旧王,催生新贵。

三巨头的问题,不是产品不好,而是模式老化。

它们曾精准踩中时代红利,如今却困在红利的惯性里。

而新玩家从诞生第一天起,就没打算讲故事,只专注一件事:用最低成本,把最多商品,最快送到消费者手中。

消费者根本不在乎你是谁。

他们在乎值不值。

包装可爱?

广告洗脑?

没用。

打开比价软件,5块钱和12块钱的薯片,成分表几乎一样,选哪个?

答案不言而喻。

理性消费的回归,逼所有企业回到本质:产品力、成本控制、供应链效率。

而不是靠营销话术和渠道垄断躺着赚钱。

有人替三巨头喊冤:它们也在研发、也在创新、也在拓展渠道。

但系统性危机面前,这些努力如同往漏水的船上舀水。

船底已经裂开,舀水救不了命。

必须换船,或者重建船体。

可重建意味着否定过去十年的成功路径,这对任何一家大公司都是痛苦的。

谁能活下来?

没人能断言。

但可以肯定:活下来的不会是规模最大、历史最久的,而是最能适应新规则的。

也许是某个区域量贩品牌,也许是某个彻底转型的传统玩家,甚至可能是尚未入场的跨界者。

零售没有永恒王者,只有持续进化者。

三只松鼠靠一只卡通松鼠火遍全国,良品铺子靠“高端”定位打开市场,来伊份靠街边小店积累信任——它们都曾是时代的宠儿。

但时代变了。

现在的消费者要的是透明、实在、高性价比。

谁先彻底放弃“贵族”幻想,谁就可能在废墟上重建王国。

零食终究是快消品。

用户流失比谁都快,重建信任比谁都难。

今天你降价,明天用户可能又跑去山姆。

品牌护城河早已干涸,真正的护城河是效率、是成本、是速度。

三巨头若继续在“高端”与“性价比”之间摇摆,结局只会更惨。

这场地震远未结束。

鸣鸣很忙和万辰还在疯狂开店,山姆会员数持续增长,消费者比价越来越熟练。

旧秩序正在崩塌,新秩序尚未定型。

而在这片混乱中,唯一确定的是:谁还在讲品牌故事,谁就注定被淘汰。

价值,只由价格与体验定义。

三巨头必须做出选择:是继续维护那个已经失效的“高端”幻觉,还是彻底拥抱效率与真实?

没有中间道路。

犹豫,就是慢性死亡。

市场不会等它们慢慢调整。

每一天,都有成千上万的消费者走进量贩店,拿起一包5块钱的坚果,头也不回地离开曾经熟悉的货架。

这不是危机,这是审判。

举报/反馈

网址:零食三巨头曾红极一时,如今净利砍半、股价狂跌七成,到底谁在背后搞鬼? https://m.mxgxt.com/news/view/1907897

相关内容

呷哺呷哺2021年亏损近3亿:连续四年净利下滑!股价自高点跌去86%巨星传奇:股价暴涨暴跌,明星光环加持难掩隐忧

10年成长为中国智能家居巨头,小米背后的生态链到底有多牛?

股价暴涨暴跌的巨星传奇:明星光环加持难掩盈利能力持续下滑隐忧

股价暴涨暴跌的巨星传奇:明星光环加持难掩盈利能力持续下滑隐忧

净利暴跌90%!海底捞遭遇“黑天鹅” 什么情况?包间安装摄像头 服务还是监视?

上市周年看成长|上市一年市值蒸发超一半 “香菇酱第一股”仲景食品还香吗?

永辉暴跌99%背后:哭泣的马化腾,微笑的王兴

刚刚传来:这家巨头破产!营收腰斩,净利润狂跌90%,四处被追债

净赚近14亿!海底捞去年扭亏,股价涨超100%!虾滑也要IPO?