人形机器人开启量产挑战赛

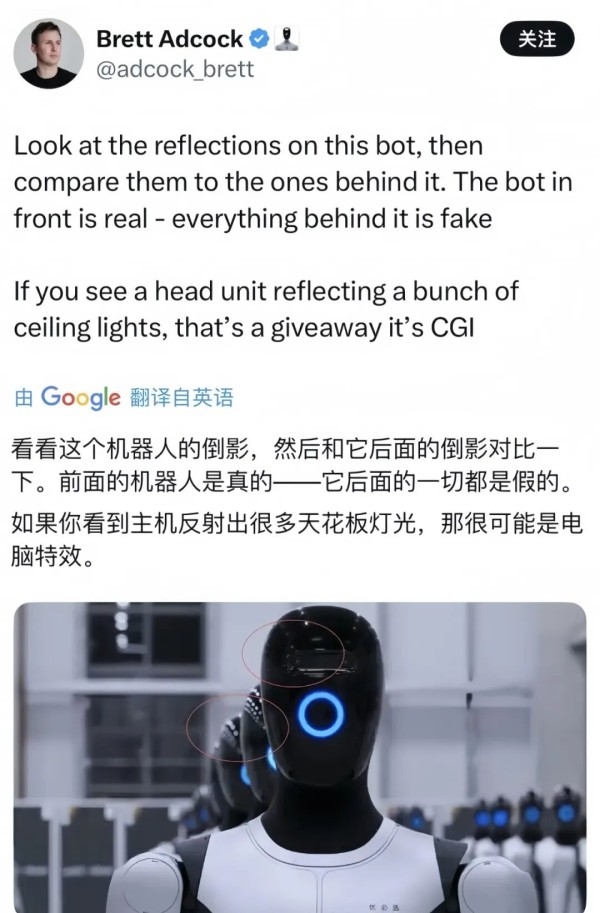

机器人发展得如此迅猛,以至于不得不引发人们的质疑。前不久,小鹏人形机器人刚被质疑是真人扮演。紧接着,优必选就被大洋彼岸的同行质疑是假的。

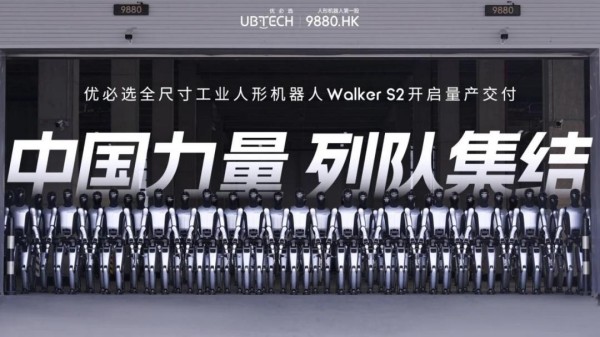

美国人形机器人公司Figure的创始人Brett Adcock,在社交媒体上公开对中国“人形机器人第一股”优必选的万人规模交付提出质疑。模糊的视频截图配上一句“很可能是电脑特效”,迅速在行业内掀起波澜。

面对“泼脏水”,优必选的回应迅速而强硬:放出一镜到底、原速原声的视频素材,清晰还原现场真实情况,被动的公关危机变成了一次力量十足的“肌肉秀”。

事实上,这波隔空交锋并不是简单的商业碰瓷,而更像是中美机器人量产竞赛的“发令枪”,揭露出整个行业的竞争范式正在发生根本性转变。

当硅谷的精英们还在为“液压驱动”与“电机驱动”的技术路线争论不休时,中国玩家们已调转船头,将赛程的终点从“发布会PPT”切换到了“工厂流水线”。对全球的人形机器人产业来说,围绕规模化交付与商业化落地的决战已悄然打响。

集体冲刺IPO,难掩交付之困

资本市场是产业热度的最佳风向标,2024年至2025年,中国机器人赛道掀起了前所未有的IPO冲刺热潮,这股浪潮的核心,正是以人形机器人为代表的“具身智能”新势力。

冲刺IPO的玩家各有其独特的基因和战略侧重,它们共同构成了中国人形机器人生态的先锋矩阵:

作为无可争议的先行者,优必选自2012年创立至今拥有全球最多的人形机器人专利,截至2024年,其全球授权专利总数为2680项,发明专利占比超57%。

从早期的教育、消费级机器人,到如今全力押注工业级人形机器人Walker 系列进入汽车制造等场景,优必选已具备人形机器人全栈式技术能力,其战略核心是“场景落地”,试图在工业领域撕开商业化的大规模应用入口。

▲ 注:图片源于优必选科技

宇树科技是以硬件实力著称的技术极客,2024年该企业四足机器人全球销量达2.37万台、占全球市场份额的69.75%,凭借绝对的领先地位,宇树在电机、控制器等核心零部件上积累了深厚的技术护城河与成本控制能力。

人形机器人H1虽然后发,但成熟的供应链和技术积累还是令其快速站稳脚跟,主打性价比和运动性能,与此同时,H1也凭借春晚舞台和马拉松赛事的惊艳表现迅速出圈。

▲ 注:图片源于宇树科技

智元机器人是自带明星光环的“AI大脑”派,从诞生之初就将“具身智能”作为核心标签。截至目前,智元机器人已开发出远征、精灵、灵犀三大系列,产品覆盖交互服务、工业智造等多种商用场景。

它致力于打造机器人的“大脑”,相信聪明的“大脑”是引爆应用的关键,因此其机器人具备更强的环境感知、任务理解和自主决策能力。

乐聚机器人则是深耕特定场景的“垂直专家”,它率先提出了全身动量控制算法,覆盖多元场景,还通过“硬件-控制-感知”的技术迭代稳定机器人性能,其生产的全尺寸人形机器人夸父现已交付至一汽红旗车厂。

这些玩家勾勒出中国人形机器人产业的勃勃生机,然而,繁荣的背后是所有玩家都无法回避的共同困境——交付。

尽管被频繁提及,但人形机器人现阶段的交付依旧是象征意义大于实际商业价值,哪怕宇树科技的H1在春晚舞台上展示了整齐划一的舞姿,其本质依旧是面向资本市场进行技术展示的小规模“表演赛”,而非深入生产环节的大规模价值创造。

同样,优必选宣布进入汽车工厂,虽然迈出了关键一步,但其初期部署的机器人不仅数量有限,承担的也更多是“示范岗”和“数据采集员”的角色。

没有一款人形机器人找到能够大规模复制、并为客户带来明确投资回报率的量产道路,是当下产业的核心痛点。从实验室到展会,再到示范产线,机器人走出了关键性的第一步,但距离成为工厂里“7x24小时”不知疲倦的“员工”、真正融入生产节拍,显然还有漫长的路要走。

传统业务承压下的破局,押注第二曲线

在这场交付竞赛中,优必选无疑是跑得迅速又不容有失的一位。要理解其对交付近乎执念的追求,必须先审视其财务现实。

在成为“人形机器人第一股”之前,优必选更为人熟知的身份是“教育机器人巨头”,多年来,其营收的绝大部分由以Alpha、Jimu系列为代表的To B及To C教育机器人业务贡献。2025年上半年,优必选的教育智能机器人及解决方案实现2.4亿元营收,占公司总营收的38.6%。

▲ 注:图片源于优必选科技

这条业务线早期曾帮助优必选完成了市场和品牌声量的积累,但其“天花板”也显而易见:市场规模有限、产品同质化严重、毛利率偏低,且增长逐渐乏力。

与此同时,其研发费用常年居高不下,研发费用率一度超过50%,意味着公司每收入1块钱,就要拿出超过5毛钱投入到研发中。哪怕2025年上半年这一数字已降到35.1%,依旧居于行业较高水平。

也正因此,优必选财报显示其2024年营收达到13.5亿元,但净亏损却超过了11.24亿元。

这种“流血”式研发确实构筑了其在人形机器人全栈技术上的领先优势,但另一方面,这也让公司的财务状况持续承压。

对于资本市场而言,一个靠低毛利教育产品支撑、持续巨额亏损的公司显然无法撑起“人形机器人第一股”的高估值。优必选的故事迫切需要一个激动人心的新篇章,全力押注以Walker S为代表的工业人形机器人,成为优必选的必然选择。

这不仅是技术升级,更是关乎生存的战略豪赌,它承载的是优必选开掘“第二增长曲线”的无限希冀。在这条新曲线上,争抢交付的每个动作都具有重要意义。

交付向市场证明优必选的人形机器人不是停留在概念阶段的“期货”,而是能够走进工厂的“现货”。这既可以稳定股价、提振信心,更能以全新的宏大叙事彻底摆脱对传统业务的依赖,重塑公司的估值逻辑。

所以当美国同行质疑其交付能力时,优必选的强硬回应就不足为奇,毕竟这触及的不是面子问题,而是其整个商业战略的基石。对于已经站在资本市场聚光灯下的优必选而言,交付的进度条就是它的生命线。

资本退烧,商业化落地成终极目标

如果说优必选的困境是上市公司的个体写照,那么放眼全球,整个人形机器人行业都在经历深刻的价值重估。一个显著的趋势是资本正逐渐“退烧”,投资者的耐心越来越有限。

过去几年,凭借炫酷的技术Demo或者明星创始团队,机器人公司就能轻松获得数千万甚至上亿美元的融资。彼时的投资人,大多追逐的是技术梦想和颠覆性的可能性。

可当潮水退去、无数的“概念机器人”最终未能走出实验室时,投资人们也开始回归商业的本质,他们的问题也变得越来越实际:“机器人能做什么?”“客户为什么愿意买单?”“多长时间才能收回成本?”

优必选作为上市公司的处境恰是整个行业压力的缩影,它的一举一动都在市场的放大镜下,交付进度、客户订单、毛利水平、盈利预期,每一个数字都可能引发股价的剧烈波动,所以必须在“持续烧钱研发”和“尽快自我造血”之间找到平衡。

行业的评判标准从技术先进性转向了商业可行性,而这场转折性“大考”的到来有两大明确信号。

中国机器人企业集体冲刺IPO,本身就是资本趋于谨慎的明证。无论是宇树、智元还是乐聚,它们选择上市固然有抢占先发优势的考量,但更深层的原因也在于一级市场的融资难度正在加大。

面对人形机器人漫长的研发周期、高昂的硬件成本以及规模化生产所需的巨额投入,通过IPO进入二级市场、进行一次大规模的“输血”,几乎是确保能活到“决赛圈”的唯一选择,只有这样才能“储备粮草”,以应对接下来更残酷的“烧钱”大战和市场扩张。

大洋彼岸“反面教材”的出现也为从业者敲响了警钟。2025年4月,美国AI陪伴机器人公司Embodied正式关停,11月,成立仅一年、估值曾达到5000万美元的硅谷人形机器人公司K-Scale Labs宣布倒闭。

▲ 注:图片源于K-Scale Labs

从中国企业的IPO热潮,再到硅谷明星公司的黯然倒下,标志性的事件宣告了在全球范围内,仅靠技术故事融资的时代已经结束,规模化交付才是出路:马斯克前不久宣布将在费利蒙市建立工厂,每年生产一百万台机器人;德国Agile Robots SE则将从2026年初起,开启工业级人形机器人的系列化生产;美国Figure AI 公司推出人形机器人 Figure 03,并计划四年内累计生产10万台。

而在国内,小鹏汽车于近期宣布,计划在2026年底实现人形机器人IRON的规模化量产;智元机器人依托长三角成熟的产业链体系,计划在未来三年内实现十万台级部署;乐聚的人形机器人的预计年产量也将达到200台,全年量产目标千台级。

在优必选的交付风波中,美国同行的诘问与其说是对中国技术的不屑,不如说是内心对中国量产速度所产生的焦虑。

毕竟人形机器人的终极战场早已不在发布会的聚光灯和技术参数的比拼上,谁能率先跑通“技术-产品-商品”的商业落地路径,谁才能在这场世纪豪赌中活下来,定义下一个时代的规则。

本文来自微信公众号“壹度Pro”,作者:壹度Pro,36氪经授权发布。

网址:人形机器人开启量产挑战赛 https://m.mxgxt.com/news/view/1905019

相关内容

人形机器人开启量产挑战赛人形机器人量产元年众生相:商业化马拉松才刚开始

第一家人形机器人公司,死在量产上

人形机器人“冰与火”的赛道:资本热捧与产业磨砺

开源证券:订单落地带来持续催化 人形机器人Q4有望开启大行情

宇树G1格斗比赛央视直播:开启全球人形机器人格斗竞技新时代

华为云计算与乐聚机器人达成战略合作,共建“人形机器人+”开放生态,加速AI大模型与机器人产业融合创新,产业链梳理

激光雷达巨头转型人形机器人,速腾聚创能否开启第二增长曲线?

人形机器人行业周报

昊志机电一定成为人形机器人最受益的明星股!人形机器人已经从量产元年迈入商用元年,