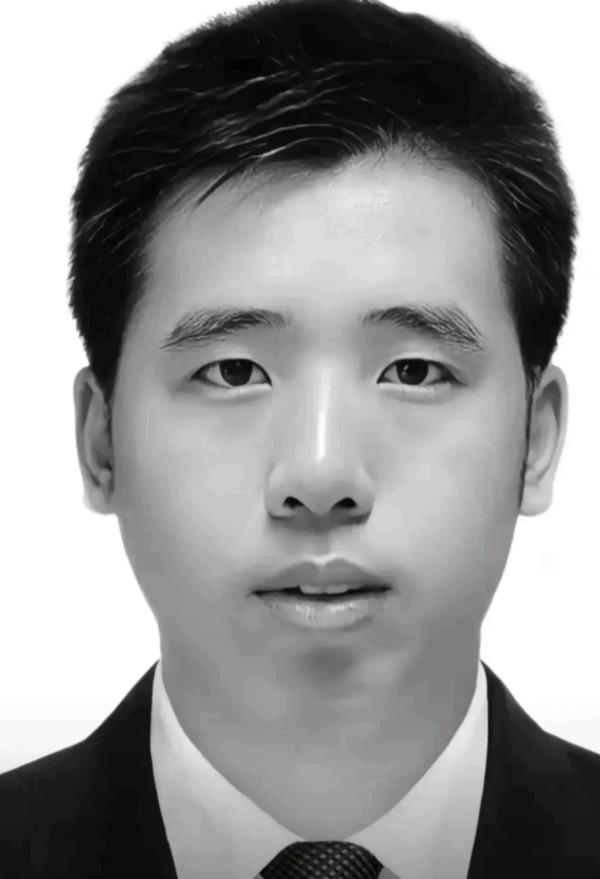

2025年2月,贵州医科大学青年博导娄华勇的离世让无数人痛心。这位年仅38岁的科研工作者,生命最终定格在实验室的电脑前——光标仍在闪烁,屏幕上是他未完成的基金申请书,键盘缝隙卡着半块压缩饼干,保温杯里剩着三倍浓度的美式咖啡。

根据家属和单位通报,网传“同学聚会被灌酒致死”的说法被明确否认。监控显示,1月30日凌晨1:47,他蹲下捡拾散落的护肝药片,4小时后被发现倒地。实验室柜中存放的6瓶过期硝酸甘油片,无声诉说着他的健康透支。有同事提到,他平均每周工作超80小时,微信置顶的试剂商对话框、堆积的方便面箱,记录着科研人的日常。

娄华勇的离世引发广泛共鸣。网友痛心:“科学家收入不及明星零头,却连孩子入学都难”。数据显示,我国45岁以下青年科学家平均每周工作80小时以上,高强度与健康隐患形成恶性循环。事件后,中科院紧急加装实验室健康监测系统,企业推出“强制休息打卡器”,但更多人呼吁:通过立法保障科研人员权益,让奉献者无后顾之忧。

娄华勇生前主持5项国家级课题,包括2025年新获批的阿尔茨海默病干预研究项目。他带教的8名博士生集体签署《课题继承承诺书》,将未完成的储能材料研究定为新方向。这位将生命献给科研的学者,用生命诠释了什么是真正的“鞠躬尽瘁”。他的悲剧,不仅是个体生命的消逝,更是对科研人员健康保障体系的警醒——在追求科学突破的路上,健康与生命同样需要被珍视。