靠背景上位,作品口碑被短视频放大,还能靠努力翻身吗?

近几年,圈里“靠关系进来但难被认可”的话题越吵越热。

大家不是针对人,而是对一种路径表达不满:有钱、有背景,资源先上,却换不来观众信任。

为何会这样?

别急,下面用四个熟悉的人物案例来拆一拆,顺便给出能验证的线索,方便你们自己去查证、讨论。

先说共有的套路。

资源一来,宣传和重要露面也跟上,观众的期待值自然被拔高——结果如果作品、综艺表现达不到,失望就放大了。

再加上短视频时代,某段“卡点”就能被无限循环,标签化速度太快。

最后,公众更注重“公平”和“专业”,天然对“靠后台上位”的人更敏感。

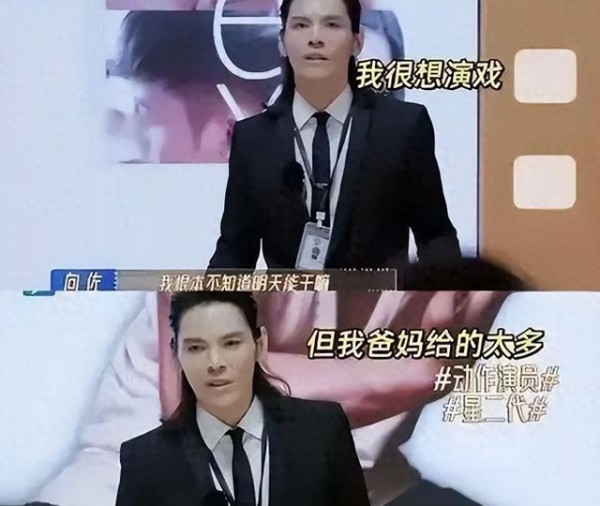

拿向佐来说,他是港圈背景出身,早年曝光多,综艺、商业片都有露面。

观众批评点集中在:演技层次被质疑,综艺片段经常被剪成“梗”,长期被标签化为“搞笑包装”而非认真演员。

要核验?

看他主演影片的豆瓣评分、票房数据,以及综艺片段在抖音/B站的热传数据(发布平台、发布时间、播放量、弹幕),这些都能看出传播路径。

张可盈属于典型星二代,早期有科班训练,也经常被母亲资源推荐进剧组。

热播剧里观众对她的情绪表达和舞台态度有争议,综艺里某些互动被解读为“仗背景耍脾气”。

想验证这类说法,可以检索相关综艺的节目原片、节目组通告和播出时间,再对照短视频剪辑,看看原片与剪辑后的差别。

姚安娜的案例里,家族背景带来的资源倾斜明显。

她参与的一些悬疑、刑侦类剧里,部分观众评她情绪表达较单一,跟资深演员同台时被比下去。

这种“资源与实力不匹配”的讨论,可以通过对比剧集评分曲线(上线后豆瓣分数变化、分集评分)、观众短评和媒体深度评测来判断。

张思乐靠父辈圈内人脉拿到角色,但争议点在于角色适配度——有观众觉得他的外形、气质或肢体语汇与角色设定不符。

这类争议常见的验证方式:看试镜视频、花絮、导演或出品方对角色定位的官方说明,以及首映会或路演时的媒体问答记录。

把成因再说清楚一点。

第一,资源倾斜把期望值提高,观众的失望值也同步放大。

第二,短视频平台的剪辑文化,把“表演空档”或“情绪崩点”无限放大,形成记忆点。

第三,公众对公平和职业精神的敏感度上升——大家更愿意支持“靠作品说话”的人,而不是“靠后台包装”的人。

传播机制也很现实:节目播出是原始物料,随后被粉丝或吃瓜群众剪成段子,短视频平台算法喜欢高互动内容,标签和梗就迅速形成。

媒体跟进报道、博主二次解读,最后形成舆论链条。

要拿证据?

看热搜时间线、同一片段在不同平台的发布时间和播放量,以及媒体报道的首发时间,就能还原传播顺序。

那么,出路在哪里?

先说艺人本人:要回到“作品”为核心,系统练戏(专业老师、抗摔的演技训练)、谨慎选角、降低短期曝光诉求。

经纪团队要更冷静:别把所有资源都砸在同一时间窗口,避免一部作品失败就被放大。

制作方和综艺编导也应承担责任——别把“冲突”作为唯一流量来源。

媒体和观众也有一份责任。

媒体该查事实就查事实,标注视频时要给出原始截图/时间,别只靠剪辑做结论。

观众可以批评,但也给人改进的空间——毕竟职业成长需要时间。

讨论时多引用客观指标:评分、票房、原片段、媒体通告,这样争论才靠谱。

为了方便后续深挖,这里给出一份可操作的核证清单:检索新浪娱乐、腾讯娱乐、澎湃新闻、网易娱乐的原始报道;看豆瓣分数和短评变化;查灯塔/猫眼的票房与场次数据;在微博查热搜时间线;在抖音、快手、B站检索相关短视频的发布时间和播放量。

必要时,可联系剧组、导演或表演教师求证——专业意见很关键。

最后一句,圈里这种“资源多但不一定被认可”的事还会继续发生。

你怎么看?

留言把你心里的那条视频、那次综艺或那段话贴出来,大家一起比对原片。

想要我下一篇把某一个案例深挖(附证据清单、时间线和可查出处)吗?

说出名字,我来做一份可验证的调研。

本文旨在传递积极向上的价值观,无任何不良引导意图。如有侵权,请联系我们及时处理。

举报/反馈

网址:靠背景上位,作品口碑被短视频放大,还能靠努力翻身吗? https://m.mxgxt.com/news/view/1897068

相关内容

娱乐圈“翻车”频发,明星口碑还能靠什么逆转?电视剧“人设崩塌”风波背后:明星口碑还能靠什么翻盘?

哈利被家人宠着,能火靠作品吗?全家合力推新歌

星二代黄多多被嘲靠爹妈?没背景真能抢到女主资源吗

喷子们闭嘴了!新华社发布视频为赵丽颖正名,不靠澄清靠作品!

不靠自己家庭背景,只靠自己的努力的陈飞宇,网友:这还能说什么

影视作品的网络评分还靠得住吗?

李湘不起眼省台出身,背景强大不缺钱,靠关系还是靠“运气”发家

明星春晚一夜爆红!爆红靠平台撑,能靠自己翻身吗?

【艺评】影视作品的网络评分还靠得住吗?