「警方通报」于朦胧坠楼事件最新回应,网络爆料背后的真相揭秘!

“2000万粉丝男星凌晨坠楼”“兜里揣着两块劳力士”“纱窗被暴力破坏”——9月11日,这些充满戏剧性的关键词以爆炸式速度席卷社交平台。当自媒体“名侦探小宴”将矛头直指演员于朦胧时,一场关于真相与流量的赛跑已然开始。警方三次回应“未接到消息”与爆料细节形成尖锐对立,而工作室的沉默、朋友的欲言又止,更让事件笼罩在迷雾中。我们不禁要问:为何每次明星突发事件,总是谣言跑在真相前面?

事件发酵时间线:从爆料到删帖的48小时

9月11日凌晨6点,微博账号“名侦探小宴”发布长文,详细描述“某仙侠剧男演员”坠楼过程:反锁房门、破坏纱窗、口袋里的名表等细节极具画面感。两小时后,#于朦胧坠楼#话题冲上热搜,网友发现该账号与已被封禁的“推理君江小宴”存在关联。

上午10点至12点,朝阳区常营、八里庄、酒仙桥三家派出所相继向媒体表示“未接到相关警情”,但“名侦探小宴”的爆料帖已获得超10万转发。矛盾点在于:若真如爆料所称“警方已排除刑案”,为何基层派出所全然不知情?

下午3点,事件出现关键转折。于朦胧朋友晒出其朋友圈截图称“刚联系未果”,而小区物业向媒体证实“凌晨确有坠楼事件”。这种碎片化信息进一步撕裂舆论场——有人坚信“无风不起浪”,也有人质疑“死者社交账号昨晚还上线”。

明星突发事件的“通报困局”:警方回应为何总慢半拍?

对比高以翔猝死事件的传播路径,可以发现娱乐爆料与官方通报存在天然时差。警方需要完成现场勘查、尸检、家属通知等法定程序才能发布通报,而自媒体仅需一个“知情人”就能构建完整故事链。此次事件中,“劳力士手表”“纱窗破坏”等细节显然来自非官方渠道,却因符合公众对“明星隐秘生活”的想象被广泛采信。

更值得警惕的是“信息嫁接”手法。小区物业确实证实“有人坠楼”,但未提及当事人身份;警方回应“未接到消息”可能仅指尚未接到家属报案。这些模糊表述被自媒体刻意拼接,形成“已证实”的错觉。当朝阳区某派出所民警脱口而出“您是问于朦胧吧”时,侧面反映出谣言传播的渗透力。

删除的爆料帖背后:娱乐自媒体的责任边界

下午4点,“名侦探小宴”突然删除原帖,但信息污染已然形成。根据《网络安全法》第12条,编造传播虚假信息造成公共秩序混乱的,可追究刑责。2022年某娱乐大V就因虚假爆料某歌手吸毒被判处赔偿精神损失费20万元。

此次事件暴露出三个深层问题:一是用“小号”规避监管的行业潜规则,涉事账号与其被封禁的大号存在明显关联;二是对抑郁症、潜规则等敏感标签的滥用,未经证实的“精神内耗”“遭资本封杀”等说法加剧了对逝者的二次伤害;三是平台审核机制失灵,带有具体人名、住址细节的内容未经核实就被推上热搜。

舆论场的“罗生门”:我们该如何看待未经证实的悲剧?

事件留给公众三重思考:当遇到“细节丰富得反常”的爆料时,不妨记住刑侦学中的“虚构者定律”——编造的故事往往比真相更完整;对媒体而言,在转发所谓“知情人透露”前,至少应交叉验证三个独立信源;对行业来说,或许需要建立类似民航系统的“黑匣子”机制,要求娱乐自媒体对爆料的原始证据存档备查。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出:“转发超500次即可入罪”不是口号,2023年已有17起网络谣言案件当事人被追责。在等待警方最终通报的日子里,我们至少可以做到:让子弹飞一会儿,让逝者安息一会儿。

举报/反馈

网址:「警方通报」于朦胧坠楼事件最新回应,网络爆料背后的真相揭秘! https://m.mxgxt.com/news/view/1890629

相关内容

警方通报于朦胧坠亡,3位造谣者被处罚,调取监控排除刑事嫌疑爆料演员于朦胧坠楼博主被禁言

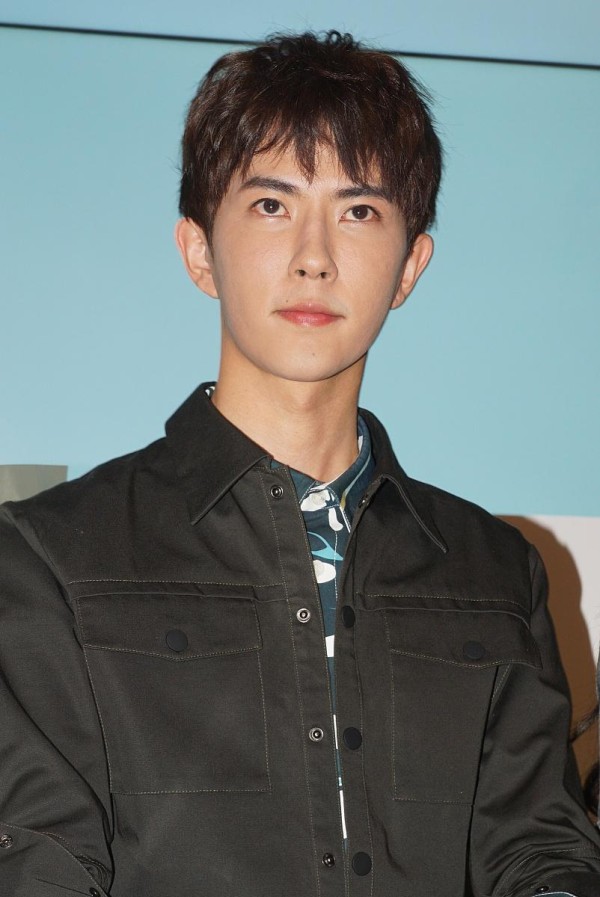

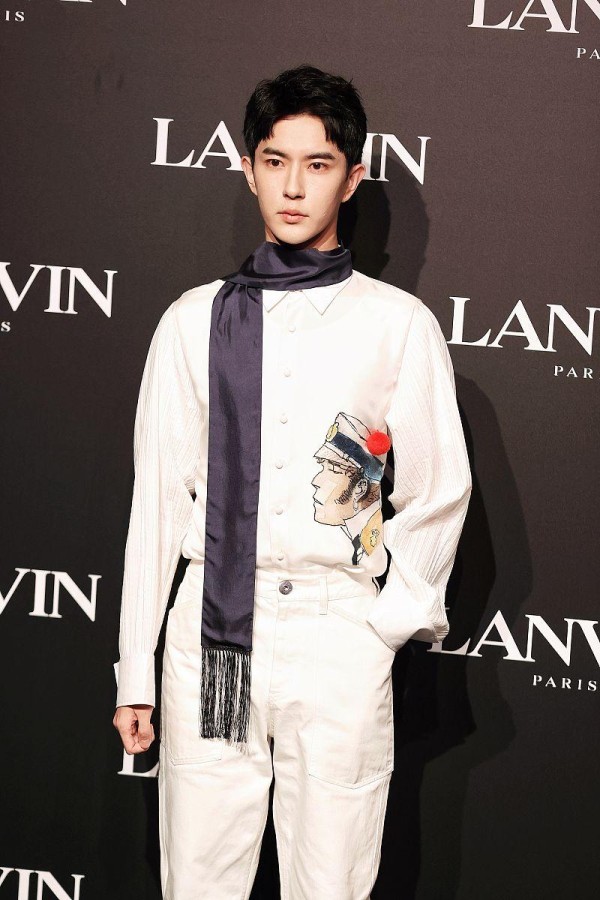

演员于朦胧坠楼身亡警方排除刑案,生前曾参加发布会

于朦胧坠楼疑云:嫌疑人现形,大佬发声,真相却愈发扑朔迷离?

饭局谜团大反转明星集体否认,于朦胧坠楼真相远超想象

于朦胧母亲回应儿子因饮酒意外坠楼

宋伊人深夜长文反击谣言:宋伊人回应与于朦胧坠亡争议,自曝和于朦胧无交集,就谣言和网暴已报警

37岁演员于朦胧坠亡事件背后:娱乐圈心理健康危机亟待破局

越扒瓜越大!于朦胧坠楼再添猛料,饭局成员被扒,有人删博露马脚

杨幂、古力娜扎等众星悼念于朦胧,网红民警“江宁婆婆”,谈于朦胧去世排除刑事案件