同样是老板,黄晓明旗下十六个艺人无一走红,贾乃亮却盆满钵满

《资源多不等于能用好牌:黄晓明旗下十六人沉寂与贾乃亮小团队赚钱经》

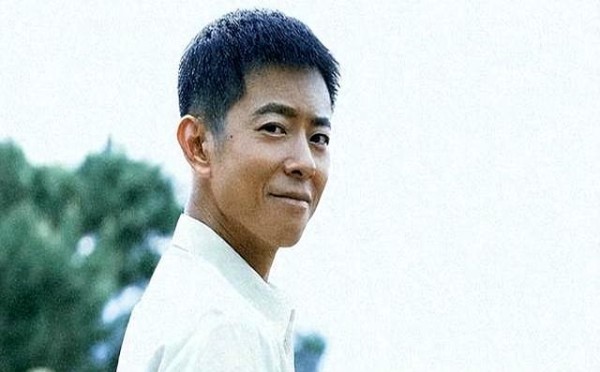

那年黄晓明在一部古装戏里扮演汉武帝,一下从北影学生跳进了圈内的热潮。

几年后他又接了《上海滩》相关角色,西装笔挺的形象被不少人记在心里,圈内有人喊他“黄教主”。

工作室在2007年成立,手里握着演员、资本和投资版图,外界本以为门里的人会一个个顶上去。

十六个人的名单听着有模有样,年轻的、成名的、老将的都有,问题出在人怎么运作这副牌。

要弄清楚这事,先看两拨人:一个是黄晓明名下那队,另一个是贾乃亮起家的乐童影视。

对比放开来看,能看见的不只是资源差别,更多是打法与执行力的巨大差距。

黄晓明那边的故事像个慢镜头。

公司里有许绍洋,曾经靠《薰衣草》《海豚湾恋人》在两岸走红,入伙后外界期待他借资源翻身,结果上了2023年的《披荆斩棘》唱老歌想靠回忆杀复活,出局早得让人叹气。

克拉拉那张脸和身材在2016年回国出演《 confession 》时被标榜为“亚洲第一美”,却总被安排成花瓶式角色,正经戏路没给到位,时间一久她转战综艺和代言,离一线还有段距离。

孙岩当多年配角,2023年在《狂飙》里演的角色让人记住,拿了提名,庆功会热闹了一阵后就归于平静。

王天野和柳明明有各自圈粉基础,前者退伍兵背景转戏路,后者中央戏剧学院出身,各自在某些角色里闪过光,但新作品越来越少,社媒沉寂。

名册里还有母其弥雅、戚九洲、刘明明、张海宇、李菲儿等,公众记忆零星。

一张看起来不错的牌面,既没组成统一打法,也没把个人IP长期打磨成可持续的流量。

台面下的原因复杂却并不神秘。

黄晓明本人拍戏和投资两头跑,工作室被视为副业,责任链条不够清晰。

带人上剧组、走红毯的事能做,长期跟进艺人生涯的细活却少见。

运营上偏传统渠道,没把短视频、直播、带货这些新路子当成日常工具。

面对市场变得快、节奏变短的当下,等着大制作和老圈子喂食,往往等不到回报。

圈里一句话流行:资源很多不等于能把人才养成爆点,管理松散反而把机会白白丢了。

乐童影视走的是另一条路。

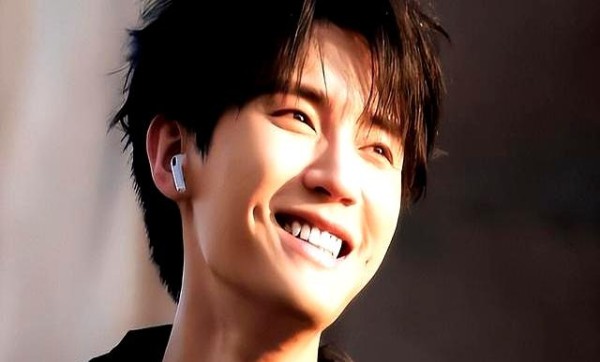

贾乃亮2016年成立公司时没盲目扩张,而是把目标放在影视经纪和网红孵化上,团队小但运转紧凑。

乔欣成了头牌,2016年的《欢乐颂》让她被记住,公司围绕她建立了一套稳稳的资源输送体系,让她接戏接得有节奏,口碑和曝光持续。

邢昭林在2017年凭《双世宠妃》迎来流量,续作不断带来热度,算是把甜宠流量盘活。

张予曦走多栖路线,不把希望全压在一部剧上。

周翊然生于2000后,靠2021年的《乔家儿女》配角出圈后,2024年靠校园题材再冲粉丝;刘美含有童星背景,2023年在一部剧里让人看见演技成长。

李小冉这样的老将加盟给团队添了实力派色彩,合作剧增加了公司的剧本厚度。

乐童的运营有几个明显特点。

先把赛道选准:古装甜宠、校园和职场剧这些在短视频时代仍然有稳定观众的细分市场,是他们重点。

不追大投入大IP,反而把成本压得更合理,ROI看得清楚。

再是做变现闭环:短视频矩阵、直播带货与传统接戏并行,艺人不再只靠一次出圈维持热度,能通过多平台持续经营粉丝和收益。

老板亲自参与内容选择和商业化,资源不是摆着而是拿来用。

2023年后乐童的带货数据有几次达到单场破亿的报道,艺人们在这种商业运作里也享受到了直接回报,团队里有一种“手上有活就有钱赚”的踏实。

这两条路径的不同点在细节上最易看清。

一个偏重量级的人脉和资本,另一个偏精细化的产品和变现体系。

黄晓明派系里资源像仓库堆满货,但没有统一的上架策略;贾乃亮那队把货品分门别类,按季上新,粉丝看到的不是偶尔的闪光而是持续的输出。

艺人被当成“租户”还是“家人”的差别,决定了他们在团队里的积极性。

签约不只是拿合同,更多是在为艺人安排节奏、构建形象、寻找合适的变现方式。

市场变快之后,越是能把日子过成流水线的公司越有优势。

圈内人讲故事时爱抛几句段子来解读现象。

有经纪人笑称:黄晓明那边像是把大餐摆成自助,让人自己去挑;乐童更像家庭厨房,老板亲自下厨,菜单按口味来。

一位前媒体人曾和朋友在咖啡馆聊起两家公司的不同,朋友直言:“资源多的人只要把运营团队搭好,问题能迎刃而解;可问题是很多明星老板把心思放在外面的大戏,管不住家里这锅汤。”语气里带点调侃却很现实。

从行业层面看,近几年内容消费结构发生变化。

短视频平台和直播电商扩散了流量入口,观众的注意力被切分得更细,也更偏向即时消费。

大制作仍有价值,但它们的投放和回本周期长,风险大。

小而快、频次高的产品更容易在短期内看到效果。

把握住细分赛道,在合适的时间点输出可消费的内容,就能在新生态里活得顺手。

公司若还抱着传统的大戏思维,会错失很多即时变现的机会。

给到了场景里的众人几条可操作的方法。

明星老板需要有人常年盯着艺人生涯,制定从形象到角色的长期规划,不该把这些交给临时助理。

公司要搭建短视频内容池,不让粉丝只在电视播出时才记起艺人。

艺人自己也要意识到:演技和流量双管齐下才更稳当,学会做直播、拍日常VLOG不是降格,而是增加职业弹性。

小公司做得好时要继续保持敏捷,别让扩张吞噬了原本有效的运作方式。

在讲这些故事的时候,出现了几段轻松的对话片段,用来展示台面下的气氛。

一位经纪人对年轻同行说:“要想快点翻红,不必指望一次大戏,日常内容做得顺手,粉丝粘住了,接戏自然顺。”年轻同行回了一句:“缺钱能顶住,缺执行力就靠天吃饭。”两人的语气既无锋利怼人,也显出行业的现实。

还有粉丝在社交网络上留言:对团队踏实运作的人更有安全感,不会看着偶像忽冷忽热。

这样的互动反过来影响了公司的决策,更让那些重视短期收益的玩家开始审视自己的玩法。

现实里没有万能公式。

黄晓明的团队里有资源与人脉,这种优势短时间内不可小觑。

贾乃亮的团队小而灵活,快速把握了风口并变现,两种优势各有利弊。

真正的考验在于管理者能不能识别手里牌的属性,并据此制定成长策略。

行业正在往分散化、去中心化的方向走,流量入口越多,越考验组织对节奏的掌控能力。

未来谁能把复杂的资源转化为持续的产出,谁就有机会长期占优。

文章最后回到开头那个问题。

黄晓明与贾乃亮为什么会走到不同的结果?

答案藏在日常的选人、排班、变现和陪跑上。

人脉与名气是起点,执行力和打法才是终点。

读者可以自己掂量一番:若是手里有大把资源,会选择把它们铺开摆场面,还是把每一张牌都打好?

欢迎在评论里写出你的看法,谈谈你更看好哪种打法,或者讲讲你记忆里哪位艺人被某个团队捧红的真实过程。

最后的这个问题留给大家:在动荡的娱乐市场中,你觉得未来更会偏向大资本整合,还是小而精的快速反应?

举报/反馈

网址:同样是老板,黄晓明旗下十六个艺人无一走红,贾乃亮却盆满钵满 https://m.mxgxt.com/news/view/1888268

相关内容

同样是老板,黄晓明旗下十六个艺人无一走红,贾乃亮却盆满钵满同样是老板,黄晓明旗下16个艺人没一个红的,贾乃亮却盆满钵满

同样是老板,黄晓明旗下16艺人没一个红的,贾乃亮却盆满钵满

同样是老板,黄晓明16个艺人都不火,贾乃亮却赚得盆满钵满

同样是老板,黄晓明旗下16个艺人没一个真正红的,贾乃亮直播赚翻天

同为艺人老板,黄晓明旗下16位演员没一个红的,贾乃亮公司却战绩斐然

同是老板,黄晓明16艺人不红,贾乃亮丰收

贾乃亮童乐影视走 “小而精”!艺人个个发展好,比黄晓明强在哪?!

同样是老板,贾乃亮陈思诚的艺人爆火,他一个人都没捧红

黄晓明16个艺人全扑街,贾乃亮却个个捧成顶流!明星老板差距在哪?