谐音梗成双十一顶流,品牌集体押注短期流量,1大核心问题已浮现

1. “立刻买提,我信了。”当央视主持人尼格买提出现在淘宝闪购的广告画面中,亲身穿戴上骑手服递出包裹时,这句巧妙融合姓名与服务承诺的话语瞬间点燃网络情绪,无数网友在社交平台自发转发调侃,会心一笑。

2. 几乎同一时间,美团闪购携手演员明道推出“明道给你指条明道”的宣传口号,凭借双关语义和明星自带的认知度迅速破圈传播。在双十一信息如潮水般涌来的喧嚣环境中,这两则简洁却极具记忆点的谐音梗广告,意外成为大促期间少见的情绪触点。

3. 实际上,利用语言趣味进行品牌传播的做法早有先例。早在2018年前后,谐音营销就曾掀起一波热潮,彼时已有品牌尝试通过名字、发音或成语变形来制造话题。然而如今,这类创意正以更密集、更具策略性的姿态强势回归大众视野,渗透至各大平台的核心战役之中。

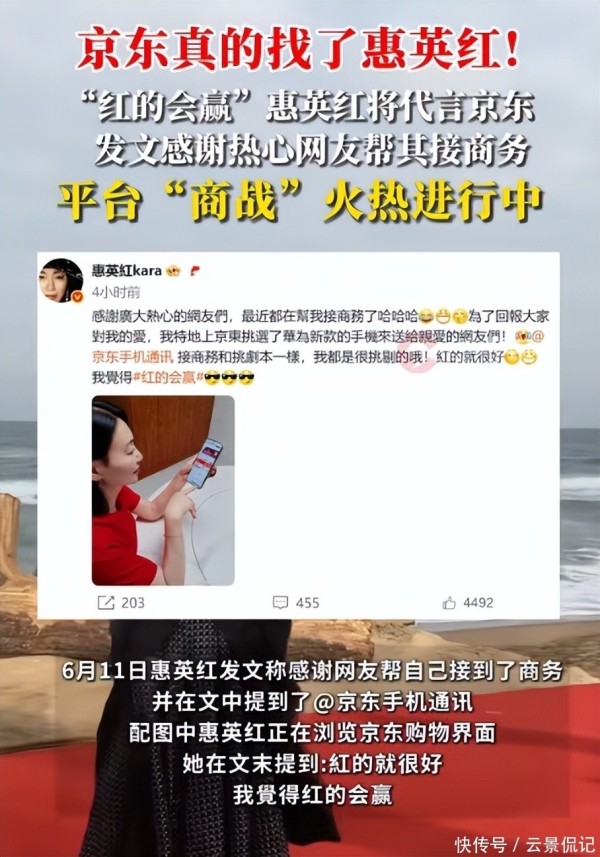

4. 今年这场声势浩大的谐音大战,并非突然爆发。其序幕早在年中外卖行业的激烈竞争中便已悄然拉开。饿了么邀请蓝盈莹代言,顺势打出“蓝的一定赢”;京东紧随其后,请来惠英红助阵,“红的会赢”随即上线;而美团则请出歌手黄龄,用一句“黄的更灵”加入战局。

5. 这场围绕颜色寓意与胜负心理展开的语言博弈,迅速激发网友二次创作热情,各类表情包、段子层出不穷,在微博、抖音等平台形成自发传播链条,构成一场全民参与的玩梗狂欢。

6. 在流量增长见顶的时代背景下,如何从用户滑动屏幕的短短一秒钟内攫取注意力,已成为品牌营销的关键命题。谐音梗恰似一把精准锋利的钩子,能以极低成本刺穿信息噪音,实现快速曝光。

7. 尤其是在预算普遍收紧的大环境下,这种轻量级、高传播效率的创意形式显得尤为诱人。相较于动辄投入千万元制作的品牌大片,谐音梗对资源依赖较低,核心在于构思本身的巧思程度,却有可能在社交媒体引发病毒式扩散,达成破圈效应。

8. 对面向Z世代消费群体的品牌而言,使用谐音梗本质上是一种“说黑话”的沟通策略——它代表着品牌放下身段,主动贴近年轻文化的表达方式。这种带有自嘲与幽默感的姿态,容易让消费者产生“这品牌懂我”、“挺会玩”的认同感,从而拉近心理距离。

9. 爆火背后,暗藏玄机

10. 谐音梗的再度兴起绝非偶然,而是品牌在当前传播生态下的必然选择。当双十一被层层叠加的折扣规则和铺天盖地的预售提醒填满,消费者的耐心早已耗尽,注意力也趋于麻木。

11. 淘宝闪购借力尼格买提的名字,构建了一个“主持人变骑手送货上门”的戏剧化场景,将“极速达”的抽象概念转化为具象可信的服务承诺。“立刻买提”四个字不仅好记,更因人物身份反差带来强烈印象。

12. 美团闪购同样展现出系统性布局能力。线上借助明道之名打造“指条明道”的传播爆点,线下同步在北京地铁站做文章:将“东单”改为“东免单”,“西单”变为“西免单”,通过城市空间的视觉改造强化“下单即可能免单”的认知锚点,实现跨媒介联动。

13. 此类营销还回应了当代消费者对“听劝型品牌”的期待。京东启用惠英红正是典型案例——此前饿了么官宣蓝盈莹后,大量网友涌入京东官微留言:“该请惠英红!”面对这一民间呼声,京东迅速响应并落地执行,既完成了一次精彩反击,也塑造出一个敏锐倾听用户声音的品牌形象。

14. 狂欢之下,暗流涌动

15. 尽管谐音梗屡屡奏效,但它并非无懈可击的万能钥匙,其背后潜藏着不容忽视的风险与局限。

16. 最显著的问题是创意疲劳与生命周期短暂。当越来越多品牌扎堆使用相似手法,频繁抛出“XX的名字=XX的结果”类梗时,公众的新鲜感迅速消退,取而代之的是审美倦怠。

17. 当初令人拍案叫绝的妙语,若反复出现,终将成为“老梗”“烂梗”,甚至招致反噬:“又是这一套?”“品牌只会玩名字游戏?”负面评价随之而来。

18. 更深层的困境在于,谐音梗的价值高度集中于发布初期的社交热度窗口期。一旦话题热度退去,内容极易被遗忘,难以在用户心智中沉淀为持久的品牌联想。它的存在更像是烟花绽放,绚烂一时,转瞬即逝。

19. 明星与品牌的契合度也成为新的隐患。在“能否玩梗”优先于“是否匹配”的逻辑下,代言人筛选机制被大幅简化。选角标准不再是专业影响力或气质相符,而是单纯看姓氏或名字是否具备可延展的语言空间。

20. 这种仓促决策可能导致人选与品牌形象错位。例如某高端护肤品牌若仅因艺人名为“白”而选用其代言,却忽略其过往公众形象与产品调性之间的断裂,反而可能削弱品牌的专业感与信任基础。

21. 长远来看,过度倚重谐音梗还可能侵蚀品牌资产。品牌形象的建立本应是一个长期积累、持续打磨的战略过程,需要稳定输出价值主张与情感共鸣。

22. 若长期以娱乐化、段子化的表达为主导,品牌可能逐渐被贴上“肤浅”“哗众取宠”的标签。消费者记住的或许只是那句俏皮话,却遗忘了品牌真正想要传递的功能优势或精神内核。

23. 不只有谐音梗

24. 当谐音梗占据舆论高地之时,仍有其他类型的创意力量在双十一舞台上熠熠生辉。

25. 京东推出的短片《订单上的三行情书》,从数百条真实用户的外卖备注中提炼灵感,将那些藏在深夜订单里的温柔话语集结成诗。一句“妈妈,记得吃药”,一段“祝你今天开心”,让冰冷的交易数据有了温度。

26. 其中一则关于外卖小哥配合扮演“乐乐”的故事尤为动人:一位患有认知障碍的老人总误以为孙子回家,骑手便每次送餐都回应一声“我回来啦”,只为安抚老人孤独的心。这段情节令无数观众泪目,实现了超越促销的情感共振。

27. 亨氏番茄酱推出的“想赢的番茄”系列广告,则展现了另一种创意路径。团队将每瓶番茄顶部的小绿叶设计成运动员造型,共计34款,分别对应全运会全部比赛项目。

28. 这项原本作为赠品环节的创意,因其精巧构思与视觉冲击力意外走红,被大量媒体转载报道,最终演变为现象级传播案例,成功打破快消品广告同质化困局。

29. 九阳豆浆则敏锐捕捉到网络热词“哈基米”的流行趋势,顺势推出限定款“哈基米南北绿豆”豆浆粉。产品名称既保留萌趣风格,又融入地域饮食文化元素,上线首日销量突破百万袋。

30. 这一操作展示了品牌如何高效承接短期流量热点,并将其转化为实际销售转化的能力,体现出了灵活应变的市场嗅觉。

31. 超越谐音梗

32. 谐音梗的集体爆发,释放出一个明确信号:在当下激烈的注意力争夺战中,幽默感已成为撬动流量的重要支点。笑点,正在成为新的传播货币。

33. 但当所有品牌都在竞相制造笑料、比拼文字游戏时,我们不得不思考:除了让人嘴角上扬,品牌还能留下什么?

34. 从传播规律看,谐音梗更多承担的是“吸引注意”的功能,而非“建立记忆”的工具。真正能让品牌扎根于用户心中的,从来不是某个俏皮双关,而是一种深层次的情感共鸣。

35. 只有当笑声平息之后,用户仍能感受到理解、共情乃至价值观层面的契合,那样的传播才称得上高级且持久。

36. 品牌真正的挑战,在于如何将谐音梗带来的瞬时关注,转化为可持续的品牌记忆资产。

37. 这要求企业具备双重运营能力:一方面,能够熟练运用谐音梗这类轻量化、社交化的手段参与公共对话,保持品牌的活跃存在感;另一方面,必须回归商业本质,依靠扎实的产品品质、真诚的服务体验以及连贯统一的品牌叙事,去承接由热点引发的流量洪峰,并将其沉淀为真实的用户忠诚与复购行为。

38. 结语

39. 今年的双十一,天猫联合《疯狂动物城2》推出沉浸式互动购物体验,让用户化身动画角色穿梭于虚拟商城之中,把购物行为升华为一场情绪共振之旅。

40. 京东则通过“技能国货”线下计划,将国产家电的强大功能可视化呈现于街头展位,让行人亲手测试破壁机打核桃、豆浆机自动清洗等真实场景,使“硬核国货”不再停留在口号层面。

41. 这些实践表明,品牌营销的道路远不止谐音梗一条。创意的可能性依然广阔。

42. 消费者可以为“立刻买提”莞尔一笑,也可以为“指条明道”点赞转发,但最终促使他们按下购买键的,永远是背后的产品实力、服务保障与品牌所代表的真实价值。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表360娱乐观点或者立场,360娱乐仅提供信息发布平台。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发后的30日内与360娱乐联系

网址:谐音梗成双十一顶流,品牌集体押注短期流量,1大核心问题已浮现 https://m.mxgxt.com/news/view/1881344

相关内容

“共创”、“造梗”成顶流,传统品牌缘何要花式出圈?一个「老舅」谐音梗,助力容声轻量化解构国补宏大语境

孙颖莎成“顶流”,美妆营销注入力量感

孙颖莎成“顶流”,美妆营销注入“力量感”

化妆品行业从流量驱动逐渐走向产品驱动 当前线上化流量红利楚顶,未来品牌增长的核心预计将转向产品驱动。销售额=流量*转化率*客单价,过去10年化妆品行业增长的核...

周杰伦入驻抖音,一场顶流IP与时代平台的双向奔赴

顶级流量+运动品牌 一场注定相爱相杀的品牌营销?

押注“单品牌”,李宁处变不惊

押注500亿市场,短剧成为IP和品牌营销阵地,爆款=重复?

品牌短剧「流量升级记」:从广告为先到内容为实