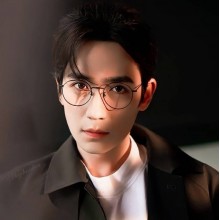

在忙碌的生活节奏中,奥运冠军汪顺选择了一个平凡却又不平凡的活动——出门溜达。这一简单的行为在社交媒体上引发了广泛关注,细腻地映射出公众对名人私生活的强烈好奇。而这现象并非偶然,社会心理与媒体文化交织在一起,值得我们深入探讨。

汪顺的“溜达”成为众人瞩目的焦点,从多个视角反映出公众舆论的多样性。对于他的粉丝而言,偶像的日常生活成为了梦想与现实之间的桥梁,汪顺的平易近人似乎拉近了与粉丝的距离,提升了情感共鸣。与此同时,媒体对名人私生活的持续关注则揭示了追求热点与点击率的行业特性,汪顺的悠闲时光也因此成为了新闻素材。但在热议的背后,反对的声音也开始浮现——一些公众认为过度关注名人的私人生活,实则是对个人隐私的侵犯,呼吁社会给予公众人物更多私人空间。

汪顺“出门溜达”的事件涉及了名人效应的多重维度。一方面,名人的日常生活展示能够影响社会风气、消费行为乃至公益事业;另一方面,这种效应也可能导致公众的窥视欲膨胀,使得个人隐私受到威胁。在当今信息泛滥的媒体环境中,如何平衡满足公众好奇心与保护名人个人隐私,成为了亟待解决的难题。媒体在追求热点时,理应承担起更高的社会责任,既要满足公众的知情权,又要警惕对个人隐私的侵犯。这不仅是媒体伦理的要求,更是对公众情绪的理性引导。

在这种背景下,我们必须探讨如何找到社会价值与个人权利之间的合理平衡点。加强法律法规对个人隐私的保护,提升公众的媒介素养,是促进社会理性发展的重要措施。通过教育和引导,提高公众对名人隐私的理解与尊重,可以帮助我们构建一个更为和谐的社会环境。

汪顺的“出门溜达”不仅是一个简单的个人日常,更是一场值得反思的社会现象。我们生活在一个信息瞬息万变的时代,理性追星与尊重隐私是构建良好社会风气的必要条件。公众人物利用自身影响力传递正能量,也在推动社会进步的道路上发挥着不可忽视的作用。在探讨公众人物私生活时,我们应当始终铭记,敬重每一位公众人物的私人空间,是社会向前发展的重要一环。返回搜狐,查看更多