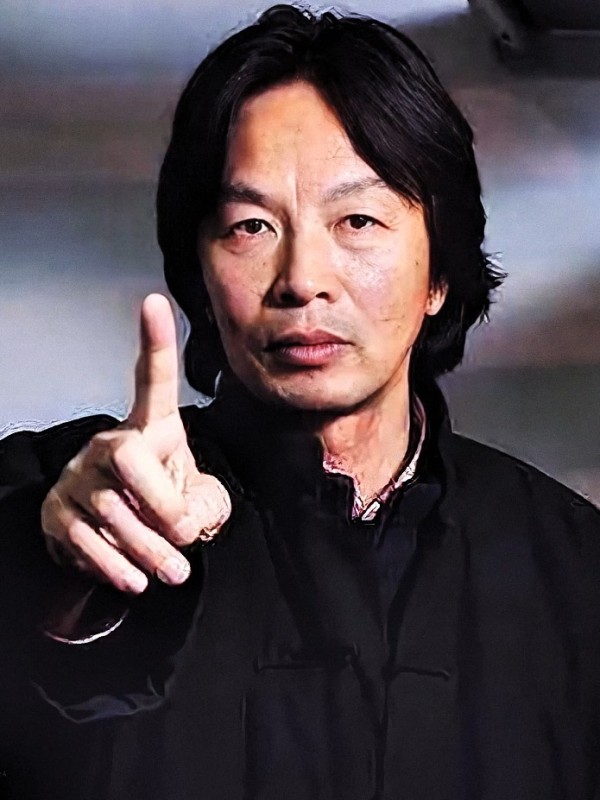

刘震云:世界上有3件事最愚蠢,一是把钱借出去,等别人主动还;二是闷头做事,等老板主动提拔;三是使劲对别人好,坐等对方感恩戴德。该如何理解?

刘震云提出的“三件愚蠢事”,本质上是对人性规律与社会运行规则的深刻洞察。以下从行为逻辑、人性本质及应对策略三个维度展开分析:

一、行为逻辑的底层矛盾

借贷关系的信任悖论金钱作为价值符号,天然具备消解情感纽带的属性。社会学研究表明,借贷行为中信任成本与违约风险呈正相关。当出借人预设“对方会主动归还”时,实质是将自身置于道德高位,却忽视了人性中趋利避害的本能。如鲁迅与友人“子佩”的案例所示,金钱往来一旦脱离契约约束,极易触发“损失厌恶”心理,导致关系异化为债务博弈。职场价值的认知错位职场晋升本质是资源分配的博弈游戏。管理心理学中的“可见性理论”指出,个体的工作成果需通过至少3次信息传递才能被决策者感知。案例中出版社编辑的困境印证了“酒香也怕巷子深”的职场法则——埋头苦干者往往陷入“价值黑洞”,而主动展示者更易获得“马太效应”的加持。情感付出的边际递减心理学中的“贝勃定律”揭示:当持续接受同质化善意时,人的感知敏感度会以几何级数下降。乞丐对老人施舍态度的转变,正是“习惯性剥夺”心理的典型表现。这种情感透支本质上违背了互惠利他主义的进化原则,导致关系沦为单方面消耗的零和博弈。

二、人性本质的镜像折射

控制欲与无力感的冲突三件事的共同指向是对确定性的病态追求。出借者渴望道德绑架式的还款承诺,职场人幻想制度化的赏罚机制,施助者期待情感账户的强制兑付。这种思维暴露了人类面对不确定性时的焦虑,以及试图用道德感化替代规则约束的幼稚。自我认知的认知偏差行为中隐含“自我中心主义”投射:默认他人会遵循与自己相同的行为逻辑。经济学中的“理性人假设”在此被颠覆,现实中的个体决策往往受即时利益驱动,而非抽象的道德感召。正如《一句顶一万句》中“世上的人遍地都是,说得着的人千里难寻”所揭示,人际关系的本质是价值共振而非情感绑架。社会契约的脆弱性三件事共同解构了传统社会契约的虚幻性。从费孝通“差序格局”视角看,传统熟人社会的道德约束在市场经济冲击下逐渐瓦解,而新的契约精神尚未完全建立,导致个体陷入“规则真空”的生存困境。

三、破局之道的现代重构

建立防御性社交机制借贷行为需引入契约工具(借条/担保),将人情关系转化为法律关系。职场发展应构建个人价值可视化系统,通过定期述职、成果量化等方式强化存在感。人际交往需设定情感止损线,践行“施恩不图报”的古典智慧,同时建立“恩惠记忆库”筛选优质关系。培养战略型人格特质反脆弱思维:将每次人际互动视为独立事件,避免陷入“沉没成本陷阱”。价值锚定意识:职场中持续输出“不可替代性”,如《富爸爸》倡导的“投资式打工”。边界管理艺术:运用“刺猬法则”保持人际距离,既避免伤害他人,也守护自我空间。构建新型契约精神在传统道德与现代规则之间寻找平衡点:对亲友采用“情感账户”管理法(定期小额互助维系关系),对职场建立“价值交换清单”(明确能力提升与回报的对应关系),对社会践行“有限利他主义”(善意输出与自我保护并重)。刘震云的警示实为现代生存指南,提醒我们:在复杂人性丛林中,真正的智慧不在于摒弃善意,而在于建立“清醒的利他主义”——既保持对人性幽暗的警觉,又不失温暖他人的能力。这种平衡之道,或许正是破解“愚蠢三件事”的终极密码。