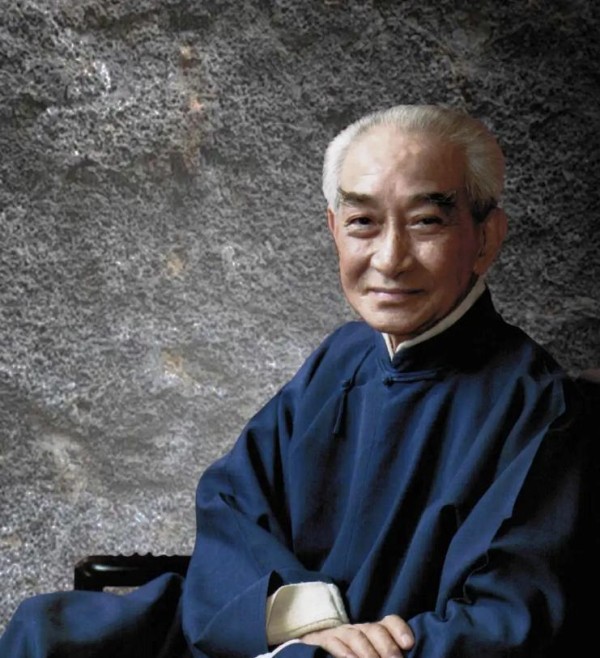

南怀瑾是真大师还是伪大师?李敖批其为骗子,本人自称没本事,终老太湖

1973年,全国一份大规模社会调查显示,有超过60%的中国成年人亲耳听过某位被称为“国学大师”的讲座。这是一组让人下巴掉到地上的数据——要知道,当年的电视还没彻底进入千家万户,更别提网络直播了。他凭啥能让全国老百姓,不管城里的还是乡下的,都愿意排着长队听他讲一点看似深奥的传统文化?甚至你爸妈、你爷爷奶奶可能都在他讲座现场鼓过掌。这位大师到底说了啥、做了啥,让大家既爱又骂?古人云“盛名之下,其实难副”,他的传奇与争议,到底是怎么来的?这个谜团,今天咱就一起来揭开!

支持VS质疑,大师身上的“热点对决”从来没停过。你要说他红,确实够红,做讲座能挤爆小礼堂,出书能热销到印不及;但他也常被人泼冷水。比如学术圈某些老教授,一听他解读《易经》,就抢着说:“那是胡扯!通俗得一点深度没有!”但站在另一边的,一大批粉丝坚决维护:“大师把咱看不懂的国学讲得跟热汤面一样顺口,家里老人小孩都听懂,何乐不为?”于是,在大学课堂上,他的话题能引发老师和学生的大战;在路边集市,他的讲说同样会被买菜大婶和读书青年争论不休。他到底是在弄虚作假忽悠大家,还是让中国人重新爱上了祖宗的文化?这里面有没有什么隐情?你只要顺着这条线往深处摸,才发现:表面争吵的背后,很多事远没有那么简单。

这位国学大师是怎么走到今天这一步的?故事得从头说起。他小时候其实不是那种“一眼就看出要成圣人”的那类孩子。学业还挺一般,家里人觉得他没啥出息,劝他早点学手艺混口饭。偏偏他脾气拧,武侠小说看得废寝忘食,后来又莫名迷上了《论语》《易经》。他一边琢磨古书,一边喜欢实践的东西。青年时期,有段时间在军校呆过,也曾在乡村教书。还别说,他能站在大街小巷让小孩围着你讲道理,也能进书斋和学者们扯经史。这种“会扮两面”的路数,让他既不“高冷”又“不土鳖”,慢慢就积攒了一批听众。有普通村民说,听他讲《易经》,觉得人生不迷茫了,乡下老爷爷都能跟人讲故事;但有读过书的年轻人皱眉头,说这些道理根本就是糊弄,连课本都查不到。所以,他一路走来,难在哪儿?正是怎么才能在古板学问和现实生活之间搭个桥,让大家觉得自己学到了有用的东西?这条路,又总是夹杂着误解和争议,让他的成名更添几分悬念。

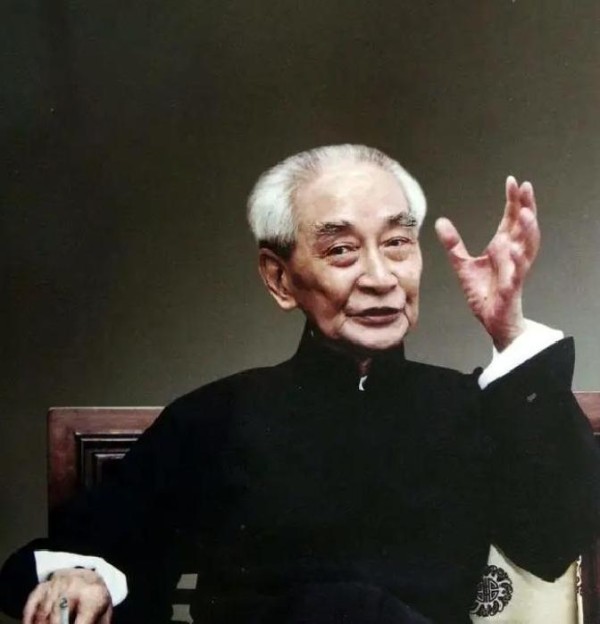

就在全社会都在议论他的时候,反对的声音越来越大。尤其是学术圈里的老教授们,一贴论文就开炮:“他的解读不严谨,是在糟蹋国学!”甚至有人骂他是“江湖骗子”,只是为了卖书出名。你要是以为只有文化人瞧不上他,那就错了。政界、商界也有人嫌他像个街头算命先生,不代表国学严肃。所以你看,大师刚讲完课,马上有人从头到尾“拆台”,公开批评他的观点粗糙,学问不够深刻。可他的粉丝一转头继续力挺:“有些专家脱离现实,一辈子在书堆里钻牛角尖,反而不如让子就被顶上风口浪尖。他的举动随时会被放大、分析、批判,传承到底难不难?光是讨论,就让无数人难以下结论。

事情在大家看似快要“吵腻”时突然又有了新转机。一位国内知名企业家,公开说自己企业管理是从大师的讲座里受的启发,甚至借助《易经》思维开发出了新产品!还有政界人士,把大师的观点用在文化扶贫项目里,居然让基层干部不再“纸上谈兵”,实际带来了城乡理念的升级。原本被骂“水货”的通俗国学,居然变身为创新和社会实践的灵感来源。去年还有份调研发现,大师的讲座模式能缩短城乡文化认知的差距,把深的事变成接地气的事。这样一来,学术圈有点尴尬:继续痛批,粉丝就拿事实对脸;不批评吧,又怕自己失了阵地。原本埋下的小线索,突然集中爆发。大家这才反应过来,大师不光是个讲故事的,还是个引发社会变革的催化剂。争论,不但没平息,反而被顶到新高度。

不过,哪怕他一度成了创新实践的“资料库”,局势还是起伏不断。最典型的就是文化传承项目遇到新危机。有人说他参与的工程,起初挺顺,可资金没保障,最终差点黄了;还有管理混乱、高层思想不合,弄得大家怨声载道。项目一出岔,批评者立马跳出来:“看吧,快餐文化有多危险?”支持者不服:“起码有行动,总强过纸上谈兵。”更有意思的是,大家在公开辩论会上,甚至开始互相“怼”,有人用段子嘲笑大师,有人拿老百姓的生活改观为证。这就好像一场拉锯战,没有胜者,只有更多分歧。知识该让人听懂,还是必须高高在上?只要还在吵,这场文化争论就远远没有尽头。

说了这么多,你以为这事好评坏评就能简单盖章?其实正相反,谁都想让文化有点“温度”,可一味搞“阳春白雪”吧,就没人听懂;光讲简单故事,又好像失了学问的骨头。有些人嘲笑大师是个巧嘴江湖客,一点深度没有;但别忘了,不少偏远地区的普通人,正是因为听过他的讲座、看过他的书,才第一次意识到“国学也能跟我生活有关系”。就像吃饭,有人喜欢大菜,有人只想家常小炒,谁也管不着谁。他是不是忽悠大家,其实也是观众自己的选择。但仔细想一想,你要是真懂国学,能不能既握住理论的大旗,同时也能讲懂给老太太听?大师的做法,有人说是投机,有人说是创新,这里面的界限,也许比大家想象的更模糊。他的存在,像是一面多棱镜,映照出社会对知识的无数种期待。

问题还真没这么简单。对于那些把国学讲得“像段子”的先锋,大多数人都摇摇头,但也有不少人举双手欢迎。该不该让传统学问变成家常便饭?有人强调现代社会需要实用和通俗,否则就像帐篷里关了月亮,没人仰头看;另一些人坚决捍卫学术的“高段位”,认为不能让国学变成稀饭,喝着顺嘴就行。你说知识普及是不是就该简化?还是要严肃认真的保护好每一份传统?或许,这正是我们每一位中国观众该思考的问题——到底是要让知识变成大众消费品,还是让传统保留更多“不容易懂”的深度?这场争议,也许只是一个时代调整的缩影。

讲了半天,你是不是觉得“大师神通广大”,随便说两句就是创新贡献?“哟,这位大师真是厉害,把老祖宗的学问给爆改成了快餐,让大家天天吃得津津有味!”可仔细想想,他那些浅显讲法,到底是启蒙,还是糊弄?是不是给文化传承“挖了大坑”,把深厚的学问变成三观不齐的故事会?有些粉丝吹得天花乱坠,听了大师就能开公司、做领导;可真有那么神?倒不如问问自己,是不是有些理论讲得太“亲民”,实际上连国学原本的精神都丢了?任你把玄奥大道讲得口沫横飞,正经的知识却可能被埋没。到底是大师有功于世,还是把传统糟蹋进垃圾桶?这真是公众的“选择题”。

有人觉得,只要能让大家懂就好,内容随便“改编”不是啥大问题;有人又坚持,知识越是有历史,越要有正经解读,不能变成茶余饭后的笑料。那么,大师把千年经典化成当代笑话、把哲理讲得像段子,是不是在消解国学最后的底线?还是你觉得,只有“语音配菜”才能让文化保持活力?咱们一起来聊聊:你认为知识应该“门槛降低”到什么程度?专家的学问和大众的理解,哪个更重要?大师的做法到底是谁的“高招”?

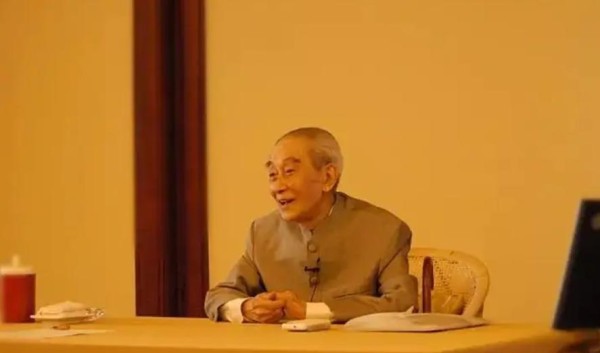

咱们翻回去看看历史也好玩。文化传播从来不是一条顺滑路。比方说,北宋时期有一位叫王安石的改革家,试过用诗和民谣去普及新政思想,也曾遭遇士大夫拼命嘲讽。再说,清末的新文化运动,也把旧书里的老道理改编成报纸和漫画,目的就是让老百姓能懂点时事。和今天的大师相比,那些前人也被骂过“懂点皮毛”。可岁月一过,谁还吵得那么厉害?所有创新的尝试,都有被质疑、被误解的时候。但也别忘了,失望和突破总在舆论两极之间来回折腾。今天的大师,既掀起了全民学习的浪潮,也摔过跟头,在功过之间,留下一串复杂的记号。

盘点大师的一生,有火花也有阴影。讲学其实像开直播,观众一边吹一边骂,还常有高人跳出来踢馆。可换种说法,谁去挑战学术权威,谁又能让文化工程“不烂尾”?每一次创新都像爬山,步步艰难;每次挨骂也都像刮风,总不会风平浪静。或许我们得承认,创新本身就不可能没缺陷。大师的路,是所有文化变革者曾经走过的路:上过讲台、下过田地,被打击、也被推崇。历史最终会给出答案,但现在的我们,或许能做的,就是擦亮眼睛——保护真理,同时包容不同声音。这才是对文化传承最深的尊重。

既然说到这儿,小编还真想抛个辣味的问题:都说知识该“接地气”,可要是有个人硬把千年经典变成一锅乱炖段子,大家还愿意跟着听吗?有支持者说:“反正让人都明白了,管它深不深?”批评者却觉得:“这不就是文化快餐?吃多了拉肚子。”那到底,国学大师是中国智慧的普及者,还是把家门口的传统搞成了笑话?你是更喜欢大师的“通俗炸鸡”,还是更欣赏“学者的慢炖老汤”?欢迎开杠,一人一句,看看谁能把话题说到点子上!

回头再想,文化的生命靠的不是一味传承也不是盲目创新,而是每一代人不停地质疑、思考和对话。在学者和大师、在专家和普通百姓之间搭桥,才可能让知识既有温度也有高度。大师的故事,其实也是所有有梦想的人努力与现实拼杀的缩影——不怕被误解、不怕被批评,只怕没有人倾听和讨论。咱们今天聊的是一个人,其实也是一个时代。只要大家还有好奇心,文化变革就不会停止。也许大师的答案,不在过去,也不在未来,而在你我的每一句评论里。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:南怀瑾是真大师还是伪大师?李敖批其为骗子,本人自称没本事,终老太湖 https://m.mxgxt.com/news/view/1867225

相关内容

南怀瑾到底是“骗子”,还是一代“大师”?李敖:根本就是个骗子南怀瑾是伪国学大师?李敖:他就是一个江湖骗子,讲道理很肤浅

被称作“国学大师”的南怀瑾,竟被李敖放话:他就是个骗子

南怀瑾,“国学大师”还是“江湖骗子”?

南怀瑾究竟是“骗子”,还是一代“大师”?李敖:根本就是个骗子

国学大师南怀瑾:小学肄业,被李敖骂是骗子,95岁在太湖去世

南怀瑾是否是真正大师?李敖直言是骗子,本人自认平凡,终老太湖享高寿

南怀瑾是何样人物:“国学大师”还是“江湖骗子”?

南怀瑾是“大师”还是“骗子”?北大教授怒批:文盲才看他的书

“国学大师”南怀瑾,书法充满才气,但遗憾的是太轻佻