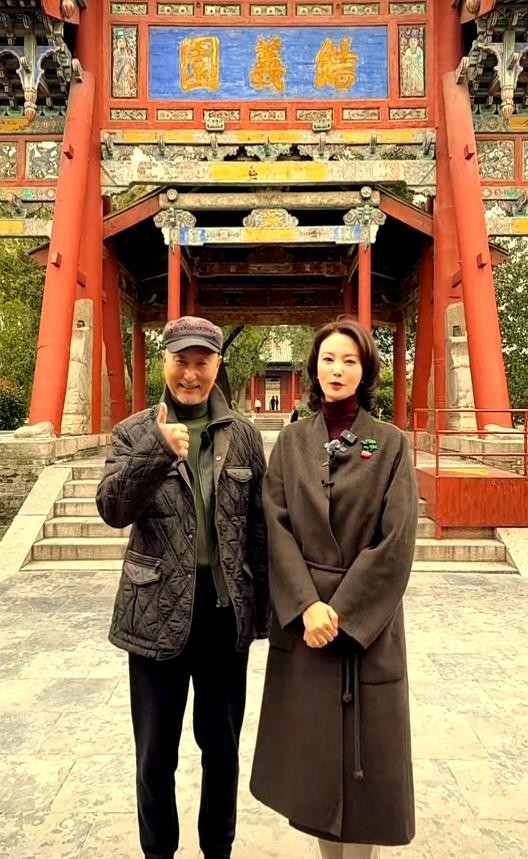

陈佩斯现身运城关帝庙,与刘芳菲亲密游览,被女粉丝们挽手合影

《老戏骨在关帝庙摘帽跪拜,那一幕把人拉回了过去的笑声》

人群里有人低声议论,有人掏出手机,有人想凑近看个清楚。

那顶旧帽子、一身黑衣、鞋跟显得有些磨损的脚步,走到庙门口的时候,谁也没立刻认出这位看上去像邻家大爷的人。

直到他摘下帽子,露出一抹泛白的胡须,旁边一个熟悉的身影轻声喊出他的名字,周围才瞬间炸开了锅——那正是陈佩斯。

这个瞬间像一条看不见的线,把当年陪伴很多人度过春节夜晚的记忆牵了出来,也把现实里的骚动和温情一起拉入一个画面里。

读者会好奇,他为什么出现在运城关帝庙?

他和前央视主持人刘芳菲到底在做什么?

这些问题像引子,把人往下带着看下去。

事先有人在社交平台上透露,刘芳菲正在筹拍一档聚焦非遗的节目,这一站选在了山西运城的关帝庙,请到了陈佩斯参与录制。

对于这档以传承与民间文化为主的节目,邀请一位有着深厚艺术底蕴的喜剧演员来参与,既能增加可看性,也能用熟悉的面孔吸引不同年龄段的观众。

节目组在庙内的摄制并不张扬,更多是随行记录与对话采访,目的在于呈现人物与场所之间的真实互动。

陈佩斯并非高调亮相,而是用一种几乎不经意的方式进入了公众视野,这也成了那天最打动人的细节之一。

他那天的穿着不需要设计师来打理。

整套黑色的搭配没有名牌的招摇,帽子旧了边,鞋子在阳光下还带着岁月的裂纹。

这样的外表在演艺圈里很少见,越是熟悉他的观众,就越能从这些细微处看出不做作。

人群聚拢得很快,七位年轻的女性粉丝走上前,挽着他的胳膊一排站好,那画面让现场像是回到某个节日后的散场,带着余温和笑料。

陈佩斯没有摆出明星的距离感,他一边跟人打招呼,一边露出调皮的笑,像个不肯长大的老孩。

有人干脆把话筒递上去,问他当年在春晚写小品的趣事,他只是眨眨眼,用最接地气的话把故事讲得既短又甜,笑点就在那种平常话里。

那场面里最让人动心的瞬间出现在庙堂中央。

他走到关公像前,摘下帽子,双膝徐徐跪下,双手合十。

没有刻意的戏剧动作,也没有表演性质的煽情。

只有一个人、一个信仰的表达和对传统的一点尊敬。

这样的场面容易把人硬生生拉回到很早以前那些简单的时刻——同桌的笑声、家里的年夜饭、电视机里熟悉的那张面孔。

许多人看见这画面就动了情,手机记录下这一幕,随后铺满了各种平台。

有人提到他胡子已白,有人说十几年前的春晚上,那些小品曾让人笑到流泪。

对不少人来说,那些年和今夜的情感在一霎那间重叠,味道复杂,既是怀念,也是对时间的感慨。

现场的互动里出现了很多温暖的小细节。

一个年轻姑娘用地方话亲切地叫他“老师”,他说“叫我佩斯就好”,那种直白的亲近感让人忍俊不禁。

录制过程中,刘芳菲问他对非遗文化的看法,他放慢语速,讲了一段山西庙会的旧事,连带把关帝文化里关于忠义、信仰和江湖情谊的含义聊了出来。

那段讲述并不学究气,更多是用生活里的例子来解释,以便让镜头前的普通观众也能听得明白。

节目组在旁边记录,这些对话会被剪成片段,作为节目里连接人物与地方文化的桥梁。

媒体和粉丝的反应描述了两个互补的画面。

一面是现场的温馨热闹:人们排着队想跟他合照,孩子拉着父母的手想靠近;另一面是社交平台上涌现出来的怀旧情绪:不少网友翻出以前的视频片段,留言里满是“那年我们的笑声”和“还记得那个小品”的字样。

有人提到演艺圈的浮躁,有人感慨真正的艺术家反而懂得如何与普通人相处。

围绕这位老演员的讨论并不全关于表演技巧,更多的焦点落在他的态度上:对陌生人微笑、愿意与粉丝合影、不摆架子,这些被看成是从艺几十年还能保持的良好风度。

从一个更广的角度来看,这次出现在运城并非单纯的路人偶遇。

邀请这类资深演员参与非遗类节目,背后是文化传播策略的一部分。

节目制作者明白,光靠舞台美术和专家讲解很难把非遗的温度传递给年轻群体。

他们需要一种“跨代沟通”的方式,把老一辈艺术家的影响力变成连接传统与当代观众的桥梁。

陈佩斯的参与既有纪念意义,也具备现实功能:他代表一种熟悉的笑声、熟悉的人格魅力,能在无形中拉近观众与历史的距离。

这种做法在文化节目里并不新鲜,关键在于怎么拿捏人物的出场方式,避免把嘉宾的光环弄得过亮,从而喧宾夺主。

那天的处理显示了节目组的分寸感:既尊重人物,也让场景保持自然。

看那堆在寺庙门外的人群,便能感到当代公共事件里的几类心态。

一部分人出于对艺术家的喜爱,想留一张合影作为记忆;一部分人出于对传统文化的好奇,想借摄像机里的画面了解地方特色;还有一些人纯粹赶热闹,把这类偶遇当成社交素材。

陈佩斯面对这各色期待没有挑剔,他接受合影,跟粉丝开玩笑,回答几个问问题,最后还对孩子说了几句笑话,孩子们被逗得咯咯笑。

这样的互动不需要任何包装,自然产生的亲和力比任何公关稿都更有效。

在演艺圈里,有种说法:真正的明星是能在普通场合里被普通人认出来的人。

陈佩斯正是这样的人。

他来自舞台和小品的世界,几十年里在电视前陪伴了无数家庭。

那一次次的表演积累成了观众的信任与情感储备。

当他不刻意示人、只是平静地走入一座古庙,这种反差本身就很有力量。

年纪让他变得温和,长年的舞台经验让他的每个眼神和举动都像是有故事。

人们围着他拍照,却在照片背后带走了更多的记忆。

用通俗的话来说,那天的画面像是时间开了个小差,把过去和现在混在了一起。

庙里的人们低声说着当地的方言,年轻粉丝用手机记录,台上老演员像个慈祥的长辈,随手讲几句带有生活味的段子。

这样混杂的场景更容易触动普通人的心。

文化传播不该只靠专家的分析,情绪才是最直接的纽带。

一个真实的鞠躬,一次不设防的合影,一句地方话的打招呼,足以让很多人愿意重新去认识那些被称为“非遗”的东西,并把它们带进日常谈话里。

在各种公众人物的现身方式里,保持本色比任何包装都要稀缺。

那些刻意的造势、专业团队的路线图,有时会让人感觉距离变远。

相反,像陈佩斯这样走到地方去,以平常心与在地文化对话,呈现出来的是一种更接地气的美。

这种美不是靠宣传堆出的,而是由日常行为本身带出来的力量。

观众喜欢的不只是明星本身,而是那份真实可触的温度。

节目组正是用这样的路径去把人物和地方串联,既服务了传播,也给观众留下了温度。

关于关帝庙的文化背景也值得简单交代。

关帝,原名关羽,是三国时期的武将,后来成为忠义的象征。

北方包括山西一带对关公有着广泛的崇拜,庙宇通常是民间社交、祭祀与文化传承的聚点。

关帝文化里强调忠诚、义气和诚信,这些价值在民间生活里被不断传颂。

把一位有影响力的艺术家带到这种场合去讨论文化,能让节目更接地气,并把历史记忆和当代生活连结起来。

观众在看节目时,会在笑声和故事里慢慢意识到那些传统并非高高在上,而是和自家日常生活有密切的关系。

当晚的录制并非完全没有小插曲。

粉丝太多一度让秩序有些扰乱,节目组和庙方需要协调现场秩序,护栏和志愿者在一旁指引队列。

摄影师为了抓到最佳镜头,移动位置时还得避开香火和游客的视线。

这样的幕后花絮透露出一次外景拍摄的真实难度。

制片人后来在接受简短采访时提到,选择运城这座城市不仅考虑到关帝庙的代表性,还看重当地居民对传统文化的维护程度。

很多节目在外景时会遇到的挑战,都体现在如何既尊重场所的宗教意义,又能完成节目的创作目标。

那天录制结束后,演员稍作休息便上了车离开。

粉丝和路人还在原地议论,有人说想等他走出镜头想再认一眼,有人已经开始上传当天的照片配上感慨。

社交平台上的讨论呈现出时间的层次:短时间里是现场目击者的即时感受,随后几小时是深情怀旧的评论,接下来则演变为关于艺人形象与公众人物相处之道的讨论。

网络的回响再次证明,某些面孔和某些行为能在数字空间里被赋予更多意义。

从更私人一面看,那位老演员对镜头外的人同样展现出特有的温柔。

他在旁边和工作人员开玩笑,询问录制的节奏,偶尔还提到往年在台上和搭档互相逗趣的细枝末节。

那些细节虽然不一定出现在节目里,却构成了一个人的职业底色。

看过他表演的人会明白,那些小段子里往往隐藏着对生活的理解和对观众的深情,这也解释了为什么观众在无意识中对他有强烈的熟悉感。

文章的开头提出的疑问在文末理出的答案并不复杂:他出现在运城关帝庙,是艺术与文化结合的一次尝试,是一段被安排得不突兀的节目内容,是观众情绪的一次共同释放。

那顶帽子、那句方言、那次跪拜,把表演者和观众之间原本存在的时间差拉短了。

这样的场景让人想起许多曾经的笑声,也让人愿意去关注那些可能被遗忘的传统。

在你心里,最难忘的那个小品是哪一个?

如果碰见心仪的老演员,你会想做什么?

把你的记忆或者期待写下来,让这条故事继续在更多人的口中流传。

举报/反馈

网址:陈佩斯现身运城关帝庙,与刘芳菲亲密游览,被女粉丝们挽手合影 https://m.mxgxt.com/news/view/1866745

相关内容

陈佩斯现身运城关帝庙,与刘芳菲亲密游览,被女粉丝们挽手合影陈佩斯现身运城关帝庙,与刘芳菲深度探访,被女粉丝们搂肩合照

姆巴佩与詹姆斯亲密互动:合影迷弟脸 送詹皇高档拉菲

奥运冠军忙夺冠 明星粉丝晒合影

奥运冠军汪顺游环球影城,身穿千元短袖引关注,拒绝与粉丝合影

李现与刘亦菲的秘密恋情?粉丝们怎么看?

释永信风波发酵:刘芳菲撇清关系,明星寺庙照变黑料?

刘亦菲天津一日游:明星背后的城市故事与粉丝文化

刘亦菲与摄影师亲密合照引热议,恋情疑云粉丝心碎!

66岁陈佩斯与65岁刘晓庆真实关系曝光:两人关系太亲近,意想不到