诺奖得主的“明星分子”竟造假?还扯上了国内研究机构

今年诺贝尔生理学或医学奖颁给了微小核糖核酸(miRNA)研究,一下子把这门调控基因表达的冷门技术推到了聚光灯下。

可还没等大家鼓完掌,一盆冷水就泼了过来——

美国克利夫兰诊所的病理学家马克·哈卢什卡团队发现:这个热门领域,早就被论文造假盯上了,而且八成以上的可疑引用,都来自中国机构。

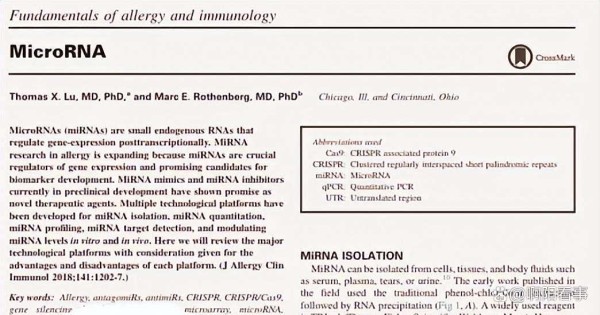

事情的导火索,是一篇2018年发在《过敏与临床免疫学杂志》上的综述。

作者是两位美国学者,内容其实挺普通,就是把miRNA在过敏病里的可能用途捋了一遍。

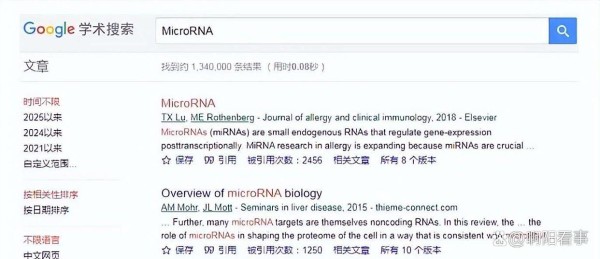

但奇怪的是,它在谷歌学术上搜“miRNA”时永远排第一。

就因为这个“搜索霸屏”,它成了造假团伙的“万能引用模板”。

据“撤稿观察”网站的格莱姆斯统计,这篇综述被引了2000多次,其中至少18篇后来被撤稿,理由全是“数据造假”“图像重复”“评审造假”这类老套路。

哈卢什卡说,他审稿时经常看到同一批可疑论文,全都“精准”引用这篇综述——连格式都一模一样,明显是复制粘贴的流水线操作。

更扎眼的是地域分布:超过80%的引用来自中国研究单位。

这比例,远远超出了正常科研产出的地理分布。

澳大利亚专家詹妮弗·伯恩一针见血:造假工厂为了省事,会把高排名文献、固定实验图、甚至段落结构打包成“套餐”,批量生产论文。

而这篇综述,恰好成了他们的“标配素材”。

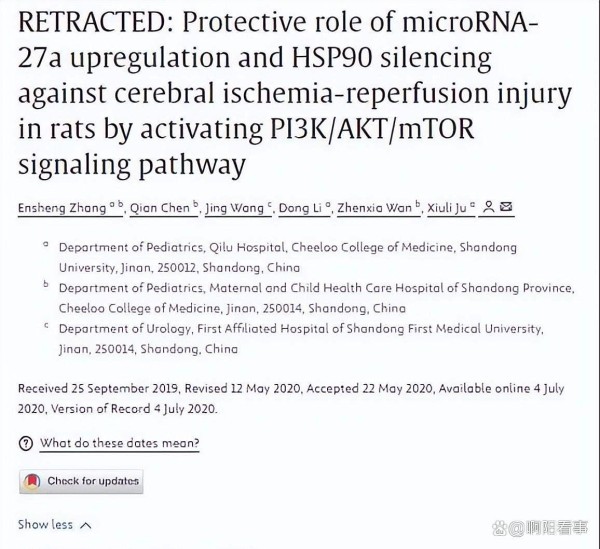

比如2021年,山东大学齐鲁医院等三家单位合作的一篇论文,就因为“根本没做完研究就发了”被撤——这在学术圈基本等于承认编造数据。

再看期刊分布,《国际分子科学杂志》引用它52次,《生物工程》引用39次,后者甚至因为灌水太严重,被Web of Science踢出局,今年7月直接停收稿件。

最让人沉默的是:当调查团队试着联系20位引用过这篇综述的作者,只有重庆大学附属中心医院的钮柏琳回了信。

他说自己引用是因为文章“简洁准确”,属于正常学术行为。

其他19人,一个都没吭声——在学术打假里,这种沉默往往比造假本身更说明问题。

为什么中国机构成了重灾区?

不是科学家不行,而是评价体系逼的。

荷兰学者布特早就指出:哪里把“论文数量=职称=工资”,哪里就容易长出论文工厂。

国内不少三甲医院,医生临床干得再好,没核心论文照样评不上职称。

每天工作十几个小时,哪还有精力做实验?只能找中介“代劳”。

高校也一样,研究生要毕业、讲师要升副教授,不发论文就出局。

miRNA这种“诺奖加持+热门+好包装”的题目,自然成了造假首选。

但别误会,这不代表中国科研全烂了。

石河子大学张君团队靠实打实的数据,找到了和糖尿病相关的关键miRNA,还做出了早筛试剂盒;

南京大学姜晓宏团队则发现脂肪里的miRNA能调控肿瘤环境——这些才是真正有价值的突破。

造假论文和扎实研究混在一起,反而更显得改革评价体系刻不容缓。

更深层的问题,出在整个学术出版系统上。

搜索引擎本该帮人找知识,结果成了造假者的“流量入口”;

同行评审本该守门,却在某些期刊那儿变成了“交钱就过”的生意。

有媒体卧底发现,有些期刊和中介分成,作者付钱,中介造假,期刊收版面费,三方默契配合,形成一条黑色产业链。

现在,国际出版伦理委员会已经行动起来,推“信任标记”、搞自动检测工具、培训编辑当“学术侦探”。

国内教育部也出了新规,强调要查学术不端。

但光查不够,得改规则:

医生该看手术成功率和患者口碑,科研人员该看成果能不能落地、有没有真实影响力。

就像钮柏琳那样——引用是因为真有用,不是为了凑数。

miRNA本身没错,它在糖尿病、癌症治疗上的潜力是实打实的。

错的是把科研当成KPI游戏的人。

当评价不再只看“发了几篇”,当期刊不再只认“版面费”,

热门领域才不会变成造假温床,

而真正埋头做事的人,才不会被淹没在垃圾论文的洪流里。

——这事让我想起:

科学不怕慢,就怕假。

一旦信任崩了,再亮的诺奖光环也照不回人心。

举报/反馈

网址:诺奖得主的“明星分子”竟造假?还扯上了国内研究机构 https://m.mxgxt.com/news/view/1860402

相关内容

86岁诺奖得主去世:一生从事心血管研究,因“伟哥”意外出名影视明星经纪机构个案研究分析论文.doc

“诺贝尔奖获得者世界大会组委会”将建“中国国际合作研产中心”

诺奖得主略萨的中国行:这老头儿很有明星范儿

2025中国内容机构MCN、短剧行业发展研究

诺奖得主托马斯·苏德霍夫:为教育与...@名联荟的动态

影视明星经纪机构个案研究.doc

影视明星经纪机构个案研究

诺奖得主巴里·马歇尔来到广雅,他给了学子这些建议

诺奖背后的“中国故事”