郎平没退休朱婷没消失,她们换了方式继续在赛场上发光发热,央视一开口新华社迅速跟进报道

你说,这到底是怎么回事?郎平明明说了要退休,朱婷又没在大赛里亮眼表现,怎么一看新闻,又感觉她们不但没走,还在幕后“发功”?我刚刷到央视播出的那个特别节目,心里还挺纠结,怎么那些熟悉的名字没消失反而变得更难忽略了。

先别急着吐槽我码字太多,先说说这事儿的前因后果。郎平,这个曾让中国女排站上世界顶峰的人,官方宣布退休后,真的是彻底撤了么?答案显然不是。央视的解说席里,她批准的新角色曝光了——不仅是顾问,还是幕后战术组的重要一员,算上技战术的调度和年轻球员的心理辅导,那是全方位的“隐形冠军”。更让人意思意思的是,新华社紧跟报道透露她参与的某项青训计划,直指未来几年中国女排的基础大事,冷不丁的,这转身就吊足了观众胃口。哪有人说退了还这么忙的?显然是换了赛场罢了,从地面跑到了幕后。

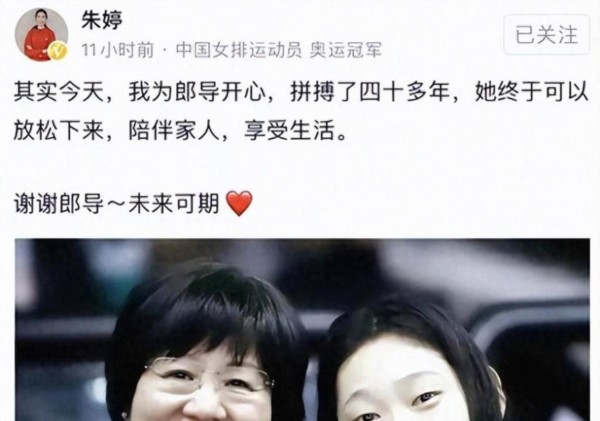

再说朱婷,她最近比赛状态确实不像以前那么火热了。体育圈里吐槽声不少,质疑她是不是掉队了。但朱婷入队以来除了球场表现,商业价值和国际影响力早就爆表。过去的几个月,她频繁参加公益活动,品牌代言不断,甚至开始尝试运动员生涯以外的多个项目。更关键的是,她微博上不时分享训练日常和团队动态,保持存在感,这跟之前一头扎比赛里拼命的她比,风格明显转变了。换句话说,舞台不再只局限于比赛本身,社交媒体和公益形象也成为她新的战场。这次央视的报道,也是在试图描绘一个不一样的朱婷,不再只是赛场上的尖刀,而是多面手。

你说这不是扯淡吗?明明公众记忆里,明星退役或者状态下滑就是淡出视线,结果这两位顶梁柱一个在幕后布局,一个在公众视线里塑造品牌战略,一样没闲着。大众习惯的认知逻辑被狠狠打破了,真有点让人脑袋短路的感觉。昨天我和朋友聊这事,朋友直接愣住,摇头说:“这年头是运动员,还是娱乐圈艺人?怎么都得不停上场换脚色?”换赛场也得有点谱吧。

放下笑点再理理,央视和新华社把这事放在醒目的位置报导,其实背后透露的是运动产业和体育文化的升级。以往那些单纯靠场上表现赢得关注的运动员,如今变成了多面手,不仅拼竞技,更拼个人品牌和社会影响力。郎平的幕后智囊角色和朱婷的多渠道曝光,是运动界想在新形势下保持话题、保持粉丝粘性的必由之路。摆在明面上的,是一种“体育明星空间”的扩大,深藏细节里的,是产业链不断革新的脉动。

可细想又觉得有点无奈。新旧更替,本该是清晰明朗的,但这边郎平“退休”边儿还没热乎呢,那边朱婷的转型像是没说完的故事,让粉丝反复试探到底下一步怎么走。朋友圈刷着热搜,屏幕那头弹幕一边快活,一边咽着苦水,都在问:“以后女排的故事,还能看多少个这样的‘明星’收场?”感觉不管技术层面怎么变,这出剧还挺长,好像没个停下来喘口气的机会。

你们说,等到那些曾经被“退役”标签扣上的运动员,纷纷走进幕后、转型再现,这是进步还是无奈?难道只有在持续曝光和多向塑造下,体育明星才能延续热度,才能真正站稳脚跟?还是说,粉丝和观众的记忆真是那么短暂,一旦少了赛场上的光环,便不值一提?我昨晚刷到一句评论,说得挺有意思:“明星退了,不退的是那份需求和期待。”谁也逃不开舆论的放大镜,尤其是在这样一个信息爆炸的时代。未来还会有更多退役意味的标签被重新定义,只是不知道,这条路是不是每个人都能走得顺畅。

我现在倒是有点想把这场看似结束的剧,重新翻一遍版本,看看底下隐藏的配角和细节。郎平、朱婷的转型,或许也是中国体育生态的缩影。接下来,能不能再出现一个让人眼前一亮的新人,能够kpi爆表又带社会信任?还是大家得习惯“球不在场上,人生还得全方位精彩”这个新常态了?

问题其实挺简单。你我羡慕那些站在聚光灯里的运动员吗?还是说,观众早就悄悄习惯了,他们的形象和价值,早就不仅仅靠场上那几个瞬间?这热搜和吐槽一开,谁是下一个变形的“局中人”?我等着看,手机先别放。

声明:文章里90%以上都是原创,剩下的部分借助AI查资料和验证信息。写这篇文章的初衷,就是想传递一些正能量,不夹杂低俗或负面的东西。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:郎平没退休朱婷没消失,她们换了方式继续在赛场上发光发热,央视一开口新华社迅速跟进报道 https://m.mxgxt.com/news/view/1846673

相关内容

郎平一声召唤,“铁人”朱婷回国报到:一切听从郎导的安排朱婷和郎平关系夺亲密?朱婷:她比父母还要照顾我!

恭喜,郎平正式上任,上任北京新岗位,老公助阵,朱婷送祝福

朱迅离开后,《星光大道》已经变了味

郎平下课登上热搜!主动辞职说了7个字,名记爆猛料:朱婷=刘翔

郎平为何遭争议?退休后热度疯狂飙升,东京奥运她真的保守了吗?

巨星遇巨星:郎平朱婷再度同框,分享退役后的平凡生活

65岁郎平享受国外慢生活,退休后的状态让球迷感慨万千

假如没有央视过问,“茅台哥”和“退休哥”会怎样

朱婷罕见揭开跟郎平秘闻,原来有3重关系,跟郎导交流比跟父母多