春秋——吴与越的恩怨情仇

春秋时期,吴和越的故事是大家最为熟悉的。发生在两国之间的恩恩怨怨极具戏剧性,后人的改编和演绎也使得这一段历史变得更加精彩可读。

公元前473年冬,姑苏之山。被围困了三年之久的吴王夫差知道大势已去,向越王勾践派出了求和的使臣。使臣公孙雄"肉袒膝行而前,请成越王……",用非常卑微的言辞请求越王赦免吴王夫差。《史记》上说,“勾践不忍,欲许之。” 越王勾践,卧薪尝胆二十二年,可当这复仇的一刻到来的时候,所有的仇恨却化成了“不忍”,化成了对一代枭雄吴王夫差的怜悯和可惜。这一刻,英雄之间的惺惺相惜超越了仇与恨。

范蠡是清醒的,他没有君王的气度,只有谋士的城府,保持清醒是他的天职。二十二年前吴王夫差释放越王勾践的教训还在,他又怎能让勾践重蹈覆辙?“会稽之事,天以越赐吴,吴不取。今天以吴赐越,越其可逆天乎?” 勾践答道,我是想听你的意见,但我实在不忍心面对吴国的使者。哪里是不忍面对吴国的使者,实在是不忍面对夫差罢了。这里既有对夫差的怜悯可惜,也有对夫差当年释他还国的道德负担。

范蠡总是有办法的,为了替越国免除后患,这个锅他来背。于是,他命令立即击鼓进攻,并对使者说,越王已经把这件事情交给我了,你不要再求了,赶紧退下吧。使者痛哭离去。

勾践终究还是不忍。派使者去告诉夫差,我会把你们夫妇安置在甬东,拨给百户人家作为你们的食邑。《史记》载,吴王谢曰:“吾老矣,不能事君王。”遂自杀。这短短几句便把夫差穷途末路却仍不失君王风度描绘的非常生动。一个“谢”字便有复杂含义,这里的“谢”应作“谢绝”解,所谓谢绝,首先是承认对方的“善意”,其次才是拒绝。夫差已抱必死之心已无讨好敌人之必要,但仍承认敌人的提议是一种“善意”,这便是君王的气度。接下来,“吾老矣,不能事君王。” 我已经这么大年纪了,又怎能苟活?即便战败了,我也愿意保持尊严死去。

有人会问,为什么夫差不能像当年的勾践那样,忍辱保命,再从长计议,设法复国,乃至复仇?问题便是这个“吾老矣”,当年勾践战败向夫差乞降时大概只有25岁,年轻人,只要保住性命,未来仍有无限的可能。而夫差败时已经55岁了,即便苟活下来,又有多少翻盘的机会?

夫差伏剑而死,死时要求蔽其面,他痛悔没有听当年伍子胥的意见放回了勾践,他实在无颜去面对已经死去的子胥。

会 稽 之 事

公元前495-496年前后,吴越两国的王位分别传到了夫差和勾践的手上。他们俩的人生一度非常相似,但结局又是那样的不同。夫差一生只为两件事而活:复仇和称霸,他做到了,他年少得志,盛极而衰。勾践一生也只为两件事而活:复仇和称霸,他也做到了,他卧薪尝胆,终遂心愿。

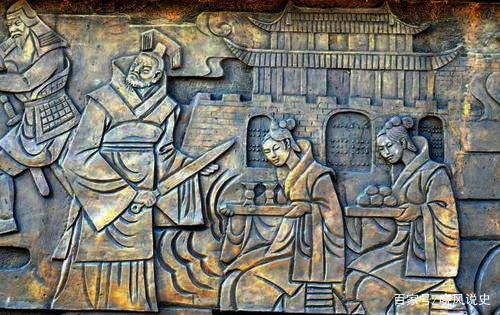

公元前494年,会稽。越王勾践及五千残兵被困。三年前,年仅24岁刚刚即位的勾践就打败了宿敌吴国,重伤吴王阖闾。当年,阖闾饮恨而亡。后来发生的故事大家都很熟悉,勾践采用范蠡的建议派文种以非常卑躬屈膝的态度向夫差请降。第一次请求即遭到了拒绝。夫差当然无法忘记三年前父王阖闾死时的那句话:“尔而忘勾践杀汝父乎?” 自己当年对父亲亲口承诺“不敢!” 三年后,大仇即将得报。

勾践非常愤怒,一个年轻的君王,请降已是不堪,更遭敌人的拒绝,还有什么颜面苟活?勾践下令杀死妻儿,焚毁财物,与吴决一死战。如果没有文种的劝告,勾践此战便输光了本钱,再无翻盘的机会。第一次请降没有成功,但文种看清了一个人,吴国的太宰伯嚭。虽然和伍子胥一样,都是在楚国受到迫害,流亡吴国获得重用,但伯嚭并不效忠于人,他只效忠于财货。于是,伯嚭得到了越国大量的贿赂,作为回报,文种获得了再次面见夫差的机会。

这次见面,文种没有一味苦求,他说,请求大王能够赦免越国,越国愿意奉上全部财物,如果您不赦,越王勾践将杀死其妻儿,焚毁全部财物,所率五千士兵将与吴决一死战,说不定也可抵挡吴军呢!伯嚭在旁边也劝说道,越国既然已经愿意臣服了,这对我国也是大大的有利啊,何必要再兴干戈呢?夫差有点被说动了,即便没有杀死仇人,使仇人臣服,也算报了父仇吧!

一旁的伍子胥急了,进谏曰:“今不灭越,后必悔之。勾践贤君,种、蠡良臣,若反国,将为乱。” 没有人比伍子胥更了解此时的勾践。当年伍子胥父兄被杀,子胥忍辱逃亡,辗转来到吴国,辅佐吴王阖闾,攻破楚国郢都,掘开楚平王之墓鞭尸泄恨。他当然知道今日勾践忍受的屈辱,来日必将成倍的报在吴国的身上。

然而,已经完全放松了警惕的夫差,竟然神使鬼差的答应了文种的请求,同意赦越,罢兵。不久勾践得以返回越国。究竟是什么促使夫差赦免越国并放勾践返国的呢?除了越国向吴国进贡了大量财物外,很多文学作品里都会提到西施。但是正史如《史记》、《左传》等根本就没有关于越国向吴国进献美女的记载,更未提到西施。

所以夫差赦免勾践绝不仅是贪图财货女色,而是有更高的目标吸引着他。为了实现这个目标,他不愿在一个已经被击败并且愿意臣服的对手身上耗费兵戈,他也希望用自己的宽容在诸侯中建立仁君的形象。这个更高的目标就是,称霸中原。

黄 池 之 会

公元前482年,吴王夫差十四年春,“吴王北会诸侯于黄池,欲霸中国以全周室。”夫差引举国之兵,进入中原,会盟诸侯。此时,夫差的心中无比激动。十四年间,从偏安东南一隅的小国成为中原诸侯的盟主,还有比这更精彩的丰功伟绩吗?他哪里想到,黄池之会是他人生的巅峰,也是他悲惨结局的开始。

为了这一天,夫差做了很多的努力。吴王夫差七年,讨伐齐国,击败齐军于艾陵。九年,讨伐鲁国。十一年再次讨伐齐国。十三年,召鲁国、卫国会盟。这期间,越国表现得很恭顺,“越王勾践率其众以朝吴,厚献遗之,吴王喜。” 只有伍子胥,一直给夫差泼冷水,还说些让人不高兴的话。“越在腹心,今得志于齐,犹石田,无所用。” 越国是我们的心腹大患,现在即便击败了齐国,得到的也是不可耕之田。

夫差越来越讨厌伍子胥了,这个先王留下的重臣,根本无法理解新王心中的伟业,那便是,北上,击败中原诸强国,称霸!整天在东南和越国周旋有什么意义?索性让他出使齐国,省得在面前多嘴了。

不久,有人密报,伍子胥把他的儿子托付给齐国的鲍氏。夫差被激怒了,他再也无法容忍这个老臣,赐剑要求其自尽。伍子胥在死的时候留下了令人胆寒心惊的谶语,“树吾墓上以梓,令可为器。抉吾眼置吴之东门,以观越之灭吴也。” 一定要在我的坟墓上种上梓树,将来可以有用,一定要把我的眼睛挖下来放在都城的东门之上,我要亲眼看着越国灭吴。

让我们再次回到黄池,这个将会给夫差带来最大荣誉的地方。夫差知道,黄池之会上,他必须要搞定一个人,这个人便是晋定公。晋国是中原强国,又是周王室的同姓,地位尊崇,已经放话出来要在黄池之会上与夫差“争长”。可就在这个节骨眼上,坏消息突然传来。越国趁夫差离国之际,突然出兵袭击了吴国的首都,并俘虏了吴国太子友。

得到这个消息的夫差,先是惊愕,继而愤怒,继而冷静下来,他挥剑连斩七名报信之人,斥责他们传递虚假情报。他当然知道这个情报属实,他也心痛自己的太子被俘、国都被陷,可是他更知道一旦这个消息为会盟的诸侯获知,特别是那个要与自己“争长”的晋定公所知,自己的霸业将毁于一旦。所以他必须忍,直到这个最高目标实现。

黄池之会的结局,史书上有两种完全不同说法。《左传》和《史记.吴太伯世家》均记载晋国成为了盟主,夫差并未实现其梦想。而《国语》、《史记.赵世家》、《史记.晋世家》和《史记.秦本纪》则记载夫差以武力迫使晋国屈服,成为了霸主。我们也更愿意相信,夫差在黄池之会上取得了成功,站上了人生的巅峰。

笠 泽 之 战

带着霸主的光环,夫差匆匆引兵回国。 “国亡太子,内空,王居外久,士皆罢蔽,于是乃使厚币以与越平。” 尽管恨透了越国,夫差也清醒地知道,当下的吴国势危兵疲,只能设法与越言和。勾践也很明智,自己的实力还没有到可以一举灭吴的时候。他很有耐心,因为他知道吴国国运衰败已不可逆转,他完全可以等到更好的时机彻底消灭对手。

四年后,也就是公元前478年,“越益强。” 越国再次发动了对吴的战争。双方尽其倾国之兵在笠泽大战。吴军三战三败,夫差不得已率残兵逃入姑苏山(今苏州),这便有了我们文章开头的一幕。夫差伏剑自尽。勾践葬吴王。

回师的途中,勾践失去了他最好的谋士范蠡。快要回到越国境内时,范蠡请辞。勾践真心挽留,甚至说:“子听吾言,与子分国。不听吾言,身死,妻子为戮。” 然范蠡去意坚决,最终乘轻舟以浮于五湖,莫知其所终极。

灭吴后,勾践会诸侯于徐州,并且正式被周王室封为伯。八年后,死去。

举报/反馈

网址:春秋——吴与越的恩怨情仇 https://m.mxgxt.com/news/view/1841951

相关内容

吴国和越国之间有哪些恩怨?吴越为什么会产生恩怨?吴磊张子枫甜蜜官宣,昔日对手变恋人:恩怨情仇交织的青春罗曼史

吴越争霸的前因后果,细数两国历史上的恩怨情仇

天官赐福,谢怜和他那傻徒儿郎千秋之间的恩怨情仇

已正式开拍,杨超越与丁禹兮将演绎七生七世的恩怨情仇, 杨超越

恩怨情仇的故事拉开序幕!

电视剧中的恩怨情仇与身世之谜

梅艳芳与吴君如的恩怨情仇,竟是因为一个男人?

揭秘十大明星与保姆的恩怨情仇

潘粤明和聂远的那些“恩怨情仇”