1940年马春荣生于马金凤戏班,1962年拜母为师成“马小凤”,1988年盛年凋零,豫剧母女的悲欢与时代起伏

1940年马春荣生于马金凤戏班,1962年拜母为师成“马小凤”,1988年盛年凋零,豫剧母女的悲欢与时代起伏

“娘,那白素贞被压雷峰塔,她可曾后悔?”这是旧时戏班后台常有的童言,夏天傍晚,马春荣坐在门槛上,小腿晃来晃去,脚背上沾着些黄泥。她一边望着外头的烟火气,一边有一句没一句地哼着《祭塔》的唱腔,嘴里那股稚气还带着点奶音,吐字归韵却已像模像样。那时的戏班,没什么讲究,后场是铁皮水壶、油灯和小孩们的笑闹声,前台是大人们一遍遍走台口、压嗓子的身影。马春荣的母亲马金凤在台上排戏,这个小姑娘就在后头,学着大人们的腔调,玩着自己的戏梦。院里晒着的衣服飘来一阵戏服的味道,混着煤灰和汗水,是她童年的标记。

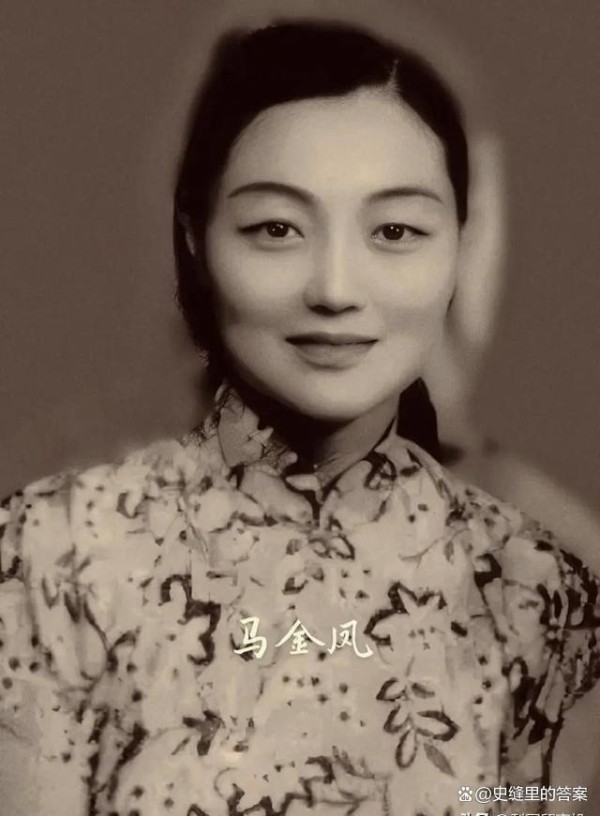

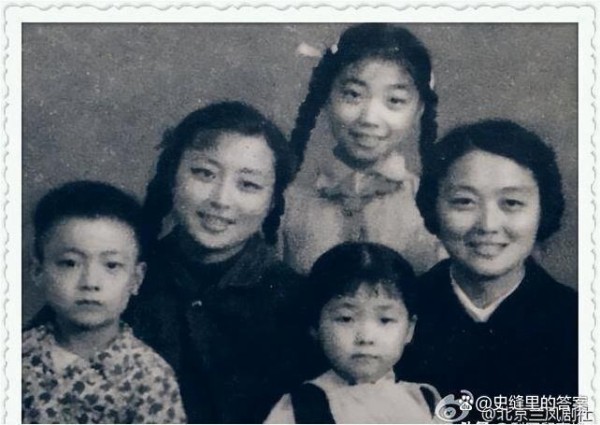

马春荣的缘起,要从1938年说起。那年,日寇南侵,豫东一带烽烟不断。马金凤年纪轻轻,带着戏班人马一路颠沛流离,最后同楚马河煤窑一伙人依托组建了太乙新班。这不是个一般的剧团,更像个避难的窝棚,台上台下都混杂着逃难、谋生和唱戏的杂音。煤窑的背风处,常有人和衣而眠。也正是在这段特殊时光里,马金凤结识了比自己年长12岁的张玉山。两人情投意合,在战火里结了婚,生下了大女儿马春荣——有的老人还会说,马春荣大约是1940年出生的。河南地方志提过,三十年代末到四十年代初,不少戏班和煤窑工人都混杂在一处,一到冬天总少不了喝碗热汤捱过夜班。有时候,张玉山在后台帮着理戏服,马金凤则抱着婴儿哼唱,大家都说马春荣是听着锣鼓长大的。

只不过,这样的生活并不长久。性格上的差异,再加上马金凤常年在外辗转演出,夫妻间的隔阂逐渐拉大。上世纪四十年代,两人终究没能走到头,分道扬镳。马春荣自此跟着母亲生活。后来,马金凤又与登封建设局园林科长崔炎寿再婚,生活算是有了些安定的着落。戏班的孩子们常打趣:春荣姐走到哪,锣鼓点就跟到哪,连睡觉都哼着唱腔。

马春荣是吃着戏班烟火气长大的。到了1950年代,她十岁开嗓,十二岁已能在台上演《祭塔》《压塔》了,算得上是个“小戏篓子”。豫剧名家刘忠河回忆过:“马老师一家住我家斜对门,我常跟着春荣姐玩。她年纪虽小,唱腔却有板有眼,院子里一喊,左邻右舍都能听见。”那时的河南省戏曲学校招生还没现在这么紧张,考进去后生活清苦,大家伙轮流洗戏服,晚上挤在大通铺上背词。马春荣天赋极高,毕业后顺利分配到河南豫剧二团,成了团里的新秀。不少老先生说,1950年代的二团,逢年过节都要去下乡演出。大雪天扛着箱子赶路,唱完戏回来,大家伙的手都冻得通红,但马春荣总是笑着,嗓子亮,走在前头。

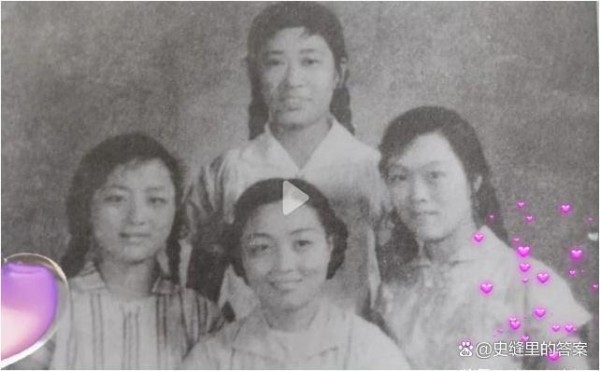

1962年,马金凤正式收徒,王文慧、秦秀珍、马春荣、温秀英同拜师门下。这一刻,有老人说是马派艺术的分水岭。戏迷们私下里称马春荣为“马小凤”,这个名字未必正式,却带着大家的期待和宠爱。母亲的唱法、身段、神情,女儿样样临摹得细致入微。1979年,团里大多数人去北京拍电影《七品芝麻官》,留守的演员只能排演折子戏。马春荣挑了《穆桂英挂帅》,台下观众听着她的嗓音,竟以为是马金凤本人,台上台下都笑说:“只闻其声,不见其人,还真当是老马老师又唱了一遍!”有年长的观众回忆,1981年看她演《井尸案》,一招一式、一颦一笑都透着马金凤的影子。

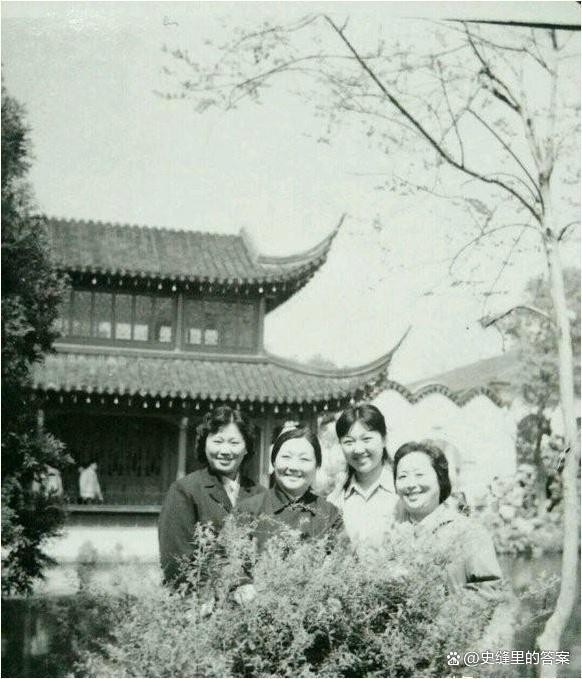

1984年,母女携师妹同台义演,把全部收入捐了公益,那天后台罕见地安静,大家都静静听着这对母女的合唱。到了1985年前后,母女同台再演《穆桂英挂帅》,马春荣录下了《穆桂英我家住在山东》,高亢嘹亮,后来成了许多戏迷心中的马派绝响。河南本地有句话:唱得好不如像得好,像得好还得唱得真。马春荣正是这样——她既是传人,也是替身,却始终没能跳出母亲的影子。那几年,河南戏曲圈里常有老师傅提:“咱要是再多几个马小凤,马派就稳当多了。”

可命运常常比戏还残酷。到了“文革”那会儿,马春荣亲眼看见母亲被批斗,心里落下了病根儿。这些年她虽仍在舞台上发光,心头的阴影却始终未散。八十年代末九十年代初,也就是1988年前后,她在盛年间突发心梗离世,只活了48岁。走的时候,戏班里静悄悄的,连平时最吵的小学徒都红了眼圈。母亲马金凤,这位豫剧的活字典,从此心头多了一道再也抚不平的痛。

有同行私下说,其实马春荣走的时候,正赶上河南豫剧又一次小复兴。那年剧团门口贴着红榜,路过的老人们凑近看,嘴里嘟囔着:“马家的闺女,唱得是真叫人服气……”还有本地文化馆的老馆长提过,那会儿许多剧团都去农村演出,老乡们端着饭碗围在草垛边听戏,有娃娃还学着马春荣的韵脚,吊着嗓子学《祭塔》。这些鸡毛蒜皮的小事,后来都随风散了。

母女之间的传承,有时候体现在唱腔里,有时候只是一件旧戏服、一句温柔的叮嘱。马金凤的舞台传奇还在继续,可她最懂自己、最像自己的身影,却已经消散在锣鼓声里。梨园人家,悲欢离合都唱在戏里,剩下的,只能在夜里偶尔回响。

有人说,戏班后院的那口老水井边,到现在还留着马春荣小时候用小棍子刻的符号,歪歪扭扭的没人看得懂。天黑了,风过井口,仿佛还有小姑娘的歌声在门槛下荡漾。

举报/反馈

网址:1940年马春荣生于马金凤戏班,1962年拜母为师成“马小凤”,1988年盛年凋零,豫剧母女的悲欢与时代起伏 https://m.mxgxt.com/news/view/1841737

相关内容

追忆豫剧大师马金凤豫剧大师马金凤“长眠”郑州

豵剧泰斗马金凤:从“七岁红”到百年传奇的自律人生

豫剧表演艺术家马金凤在青岛去世 90年舞台生涯名震梨园

博物馆巡礼|马金凤戏曲艺术博物馆:重温豫剧大师马金凤的传奇一生

“穆桂英”经典成绝响!豫剧表演艺术家马金凤去世 90年舞台生涯名震梨园

坎坷的豫剧名家马金凤:永远的“穆桂英”,两次婚姻4个儿女

金声玉振创“马派” ——豫剧大师马金凤的艺术贡献

豫剧大师马金凤去世,享年100岁!她曾分享7个养生体会!

从豫剧大师马金凤谈品格与艺格