中国电影诞生120周年,书写中国导演代际谱系

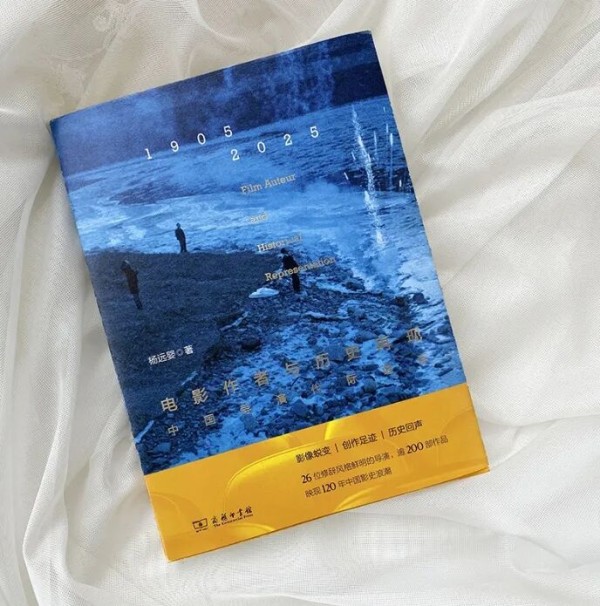

2025年是中国电影诞生一百二十周年和世界电影诞生一百三十周年。在这个“电影大年”里,商务印书馆出品的由北京电影学院资深学者杨远婴撰写的《电影作者与历史再现》一书,是国内出版的直接纪念中国电影一百二十年历史的一部重要作品。

本书最重要的内容特色,就是参照《史记》的纪传体笔法,以系统梳理中国电影导演的代际谱系,来串接起中国电影一百二十年来的完整发展历史。

书封上的推荐语——“26位修辞风格鲜明的导演,逾200部作品 映现120年中国影史浪潮”,是对本书内容定位的最好概括。“浪潮”这一极具电影史隐喻色彩的词汇,是对中国电影不同代际导演的差异化创作气质与鲜明艺术取向的形象呈现。

下文系影评人许金晶为本书撰写的书评,原载上海影评学会画外音,群学书院经授权转载。

这百年中国电影导演史:

从代际化到去代际化

文 | 许金晶

来源 | 上海影评学会画外音

中国电影导演的百年谱系

从代际化到去代际化

跟《史记》以为重要历史人物立传的方式、串接起宏大历史叙事的写作路径类似,《电影作者与历史再现》将长达一百二十年的中国电影发展历史,落脚在以代际为特征来划分的电影导演群体身上。正如杨远婴老师在本书前言里所说,中国电影导演群体在20世纪呈现出的清晰的代际化、团块式的构成特征,跟20世纪中国的动荡不居,存在着紧密的对应关系。中国电影生产路径的转向、影像语言的刷新、创作人员的淘换,都以国家总体格局的变化为前奏。在这样相对独特的发展背景映照下,同一批电影导演群体往往既是“生理年龄相仿的事业同人”,又是“社会时空建构的精神集团”,“相近的生命体验让他们彼此理解、相互呼应”。中国电影导演的代际划分共识,正是在这样的背景下应运而生。

杨远婴一针见血地指出:电影创作一直被大时代的“潮汐”所裹挟,也始终无法脱离时代主流意识形态的制约。因此中国电影导演代际谱系脉络的确立,正是内生于他们所置身的历史环境:第一代导演生逢民国初兴,第二代导演直面家国危难,第三代导演投身社会主义文化建设,第四代导演在浩劫后致力复兴,第五代导演弄潮于改革潮流,第六代导演应对电影制作转型……

到了20世纪与21世纪的新旧世纪之交,伴随着中国加入世界贸易组织的深刻变革浪潮,中国电影界也迎来1949年以来最大的一次制度转型:民营企业开始与国有企业享有同等的制片及发行放映权利;“制片人中心制”和“明星中心制”开始取代“导演中心制”,成为电影工业化生产的主流路径;电影生产从艺术电影向商业电影倾斜,影片类型越来越丰富。在国家大投资电影、民营电影、低成本电影、国际合资电影的多元生产结构中,中国影坛开始交叉出现不同类型的导演,灵活机动的组合由此使“代”的分野失去意义。

以中国电影导演群体的流变来映照中国电影的百余年历史,可以清晰地发现:电影导演(作者)从代际化到去代际化的群像性特征转变,本身就是中国电影的生产与创作环境越发市场化、创作路径越发多元化、创作机制越发去中心化的产物。从这个角度来说,一部中国电影导演史,不只是一部中国电影史、也是中国百年时代变迁史的真实写照。

代际电影导演的研究思路

选样代表性与类型化分析

要想在一本书的有限篇幅里,尽可能地涵盖中国代际化的电影导演的创作全貌,极其考验研究者的选样能力——其选取进行专章论述的电影导演,一方面要“修辞风格鲜明”,具有很强的代表性;另一方面也要尽可能涵盖同一代际导演当中的不同类型、不同风格与不同倾向,确保其选样的全面性。本书共分为八章,每章仅仅论述2-4位导演,共同由26位电影导演,观照与涵盖中国电影发展变迁的完整脉络。考察杨远婴老师的选样思路,本身也能够体味电影研究的类型化方法与路径。

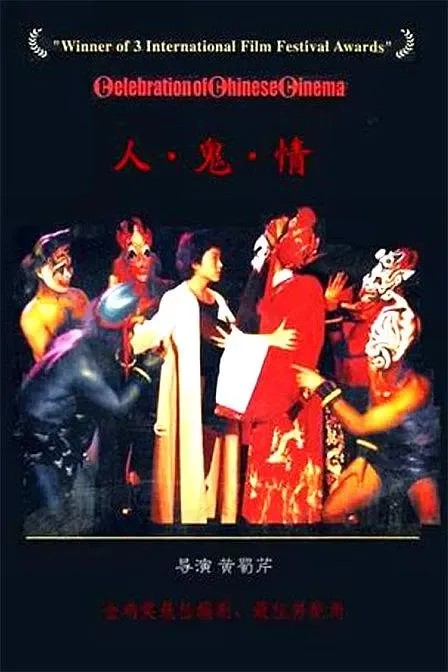

以论述第四代导演的第四章《时代与感光》为例,杨远婴在本章选择的,是吴贻弓、吴天明、黄蜀芹、谢飞这四位导演。其中,吴贻弓和吴天明早在1980年代就有“东吴(贻弓)”和“西吴(天明)”并称的美誉——“东吴”开启老城风景,“西吴”呈现苦农境遇;“东吴”出任上海电影局局长,主持创办了中国第一个国际A类电影节——上海国际电影节,“西吴”出任西安电影制片厂厂长,让一个地处西部的边缘小厂一跃成为中国艺术电影的创作重镇。而黄蜀芹和谢飞也各有重要的类型代表性——黄蜀芹的代表作《人·鬼·情》被公认为中国女性电影的开山之作,也凭借《围城》和《孽债》、成为中国最早涉足电视剧制作且取得很高成就的电影导演;谢飞导演尽管多年来学习、任教、创作的基地都在北京电影学院,但跟同时代学院派导演大多热衷于探索现代电影语言不同,谢飞的电影创作,更多坚持现实观察与人文思考,以道德和历史的复杂纠葛获得国内外认同,他非典型学院派的创作取向,足以让其跻身于第四代导演中的代表性作者之列。

《人·鬼·情》电影海报

类型化的研究思路,不只体现在杨远婴每一章的论述对象选择上,也同样体现在她之于每一位电影导演创作风格的概括与总结上。杨远婴总是能用几点简明而精准的类型化界定,把一位电影导演的创作取向概括得清清楚楚。比如在第三代的代表性导演谢晋的论述中,她就在全面分析与细读谢晋电影作品的基础上,将其创作秘籍总结为三点:覆盖面巨大的文学作品、“雅俗共赏”的影像诉求、“以情动人”的表意策略。

对于电影导演个体的类型化分析,跟对于代际导演群体的类型化分析与同一代际电影作品的类型化分析,一直在本书当中交织呈现。而之于代际群体的类型化分析当中,也一直贯穿着杨远婴对于导演群体共享的时代环境的精准理解。以创作时间活跃于1934年至1949年的第二代导演为例,杨远婴对其创作风格的总结为:沿袭传统的戏剧化叙事,挪用好莱坞的缝合技巧,借重苏联蒙太奇的剪辑特效,突出视听语言的煽情功能。“戏剧化叙事”源于中国电影发展早期阶段的“影戏一体”与“影戏互鉴”,好莱坞电影的缝合技巧源于当时中国主要城市电影场域当中、美国电影的主流地位,对苏联蒙太奇的借鉴源于左翼电影人一直以来不遗余力的对苏联电影的推广传播,而视听语言的煽情功能则跟中国电影当时的高度市场化、商品化的属性直接对应。本书之所以被命名为“电影作者与历史再现”,就源于杨远婴以电影映照历史、以历史反观电影的研究雄心。

电影作者的分析语法

内容、影像、意识形态与个人生命史

能够对电影导演的创作风格和代际导演群体的创作面向进行精准的类型化界定,源于杨远婴对电影研究的各类方法的熟稔。这些方法当中,基于电影本体的内容分析与镜头语言分析、基于电影文化研究层面的意识形态分析与基于电影作者研究层面的个人生命史与电影创作史的对照分析这四类方法,成为本书当中应用最多的四类“分析语法”。

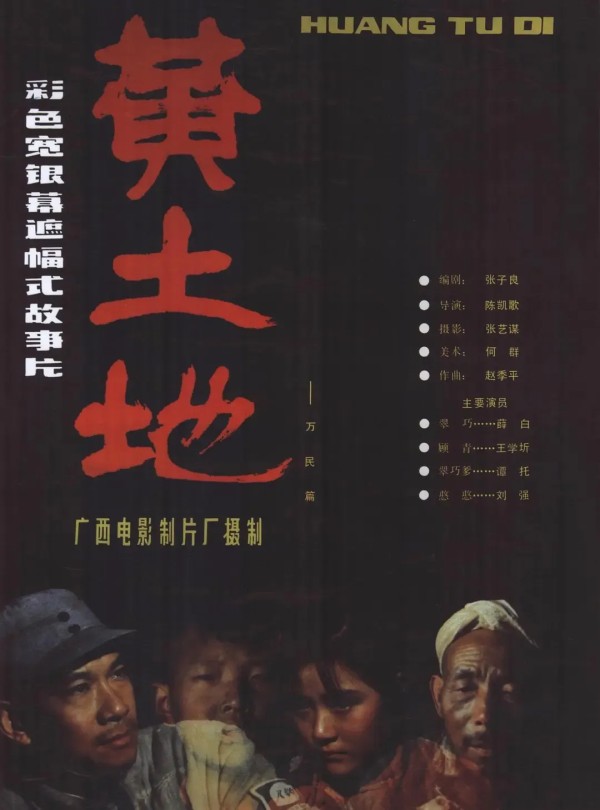

《电影作者与历史再现》一书对26位代表性电影导演的分析,是落脚在他(她)们的200多部电影作品的分析当中的。杨远婴的惯常论述路径,是先展开对一位导演的代表性作品的系列评述,再在这种系统性评述的基础上,展开对其创作风格的类型化分析。其每部代表性作品的评述,往往就是半页到一两页的篇幅,却能将上述四种方法,均有机地融汇贯通其中。以陈凯歌导演的代表作《黄土地》为例——杨远婴首先从导演的创作自述展开,讲述陈凯歌将一个八路军战士在陕北搜集民歌的故事原作、改编为直面土地与人关系的影像史诗的创作初衷。

《黄土地》电影海报

从柯蓝的民歌故事原作、到张子良的反抗封建婚姻的悲剧故事的改编、再到陈凯歌直面民俗风情及人与土地关系的“元寓言”式电影立意——杨远婴基于《黄土地》的电影文本内容细读,跟电影中荒凉高原、龟裂沟壑、无尽丘陵居于画面中心,而卑微挣扎的生灵被挤压到画框边缘的镜头寓言分析交汇在一起,传递出以陈凯歌为代表性的第五代导演从源头思考历史、重新审视中国人的“土地神话”的清晰意识形态。而这种借助于电影呈现的意识形态反思,本身又跟陈凯歌出身于知识分子家庭、亲历时代浩劫与动荡的个人生命体验紧密关联。

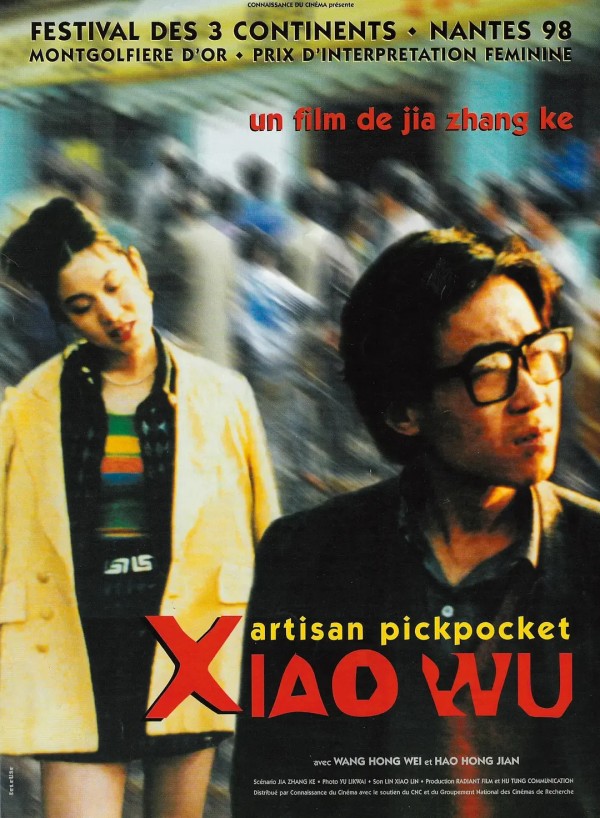

这种注重个人生平与电影创作之间互文性的研究思路,在杨远婴对贾樟柯导演的分析中,同样体现得非常明显。在贾樟柯这一章的论述中,杨远婴征引了美国学者白睿文在《电影的口音:贾樟柯谈贾樟柯》一书中的核心观点,把山西汾阳的“家乡口音”,作为理解贾樟柯的“电影宇宙”的核心关键词。从《小武》《站台》《任逍遥》到《山河故人》《江湖儿女》,贾樟柯导演通过一直坚持实景拍摄、方言表演的近十部长片,持续追踪被大历史跌宕所深切波动的小人物命运,描绘时代变革风潮中的华北小城图景——这些作品,不只构成具有贾樟柯独特个人作者气质的“电影宇宙”,其本身也是1990年代至2020年代汾阳小城社会文化生活的“影像诗史”。

《小武》电影海报

些许缺憾

“修订版”的“完成时”

当然,作为一部立意颇深、涵盖时间长达百余年、涉及电影导演与作品众多的带有通史性质的电影研究专著,本书也不可避免地存在一些内容缺憾。杨远婴老师在本书后记中明言:本书初版于2005年,当时是为纪念中国电影百年而作,后于2011年再版,2025年再次修订出版。本次修订主要旨在补充世纪之交的电影变动及新人新作。

或许正是因为修订出版的时间周期相对有限,主要依靠修订完成的第六章和第七章跟前五章的内容篇幅和研究深度相比,明显过于简略,多少有一些“急就章”的嫌疑。具体而言,杨远婴在本书第七章里,把冯小刚和姜文选为中国电影导演开启“去代际化”时代之际的代表性电影作者进行分析,是非常具有独特的选样眼光的。然而冯小刚这一章,总共只有6页的篇幅,这跟第四代、第五代导演大多10页以上的篇幅,呈现出明显的“缩水”;更为遗憾的是,作者对冯小刚导演的作品分析,是从《夜宴》《集结号》等带有“大片”性质的电影开始的,而对于冯赖以成名的市民喜剧电影,只有不到一页的简单概括,而没有任何相关代表性电影作品的细读分析。

《夜宴》电影海报

以作者如此纯熟的类型化分析功力而言,绕开市民喜剧电影而仅仅概论其中后期电影作品,至少冯小刚这一章的类型化研究呈现,是明显不太成立的。

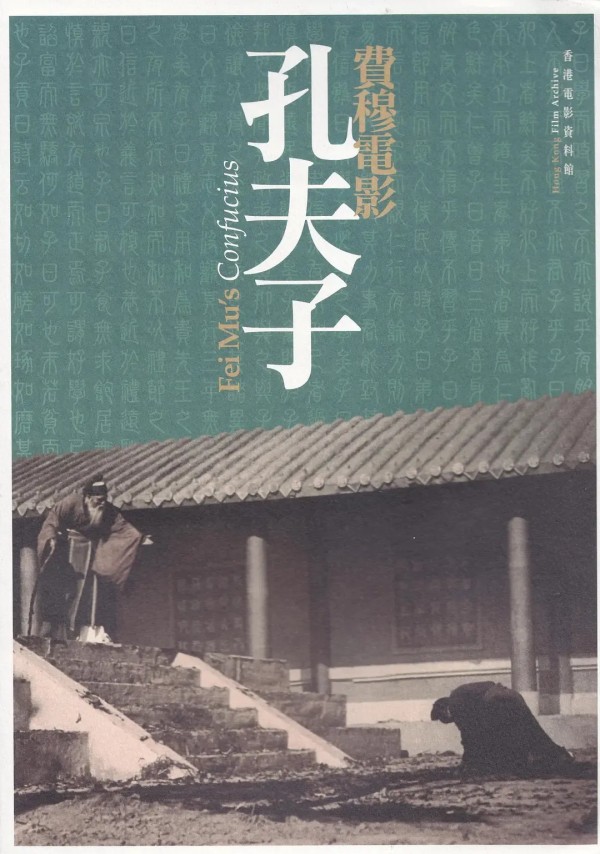

最后,既然此次修订距离初版已长达二十年之久,而作者也坦言对全书内容均做了统一修订,那么在过往电影作者的论述当中,适当参考最近二十年来新发现的电影素材与研究文献,也应该是“修订”的应有之意。然而以第二代的代表性导演费穆这一章为例,问世于1940年的《孔夫子》是费穆在《小城之春》之外、最重要的电影作品之一,其残存的电影拷贝已公开面世多年,海内外都出现过不少关于《孔夫子》的最新研究文献,而在本书提及《孔夫子》这部电影时,仍然表述为“没有留下胶片”这一陈旧的说法。从业界内外读者对于修订版的界定和理解来说,这一明显与修订版出版时间情况不太相符的说法未得到修正,也确实是一大缺憾。

《孔夫子》电影海报

当然,瑕不掩瑜,《电影作者与历史再现》的修订出版,仍然是2025年这个之于电影的特殊年份里的大事、要事。正如北京大学历史地理学者唐晓峰老师在本书封底的推荐语中所言:“电影是一份社会大业。她(杨远婴)的讨论以导演的代际更替为主线,在时代、导演、剧情三个层次,展开一幅中国电影史的百年长卷。”

THE END

原标题:《中国电影诞生120周年,书写中国导演代际谱系》

阅读原文

网址:中国电影诞生120周年,书写中国导演代际谱系 https://m.mxgxt.com/news/view/1840862

相关内容

2025上海国际电影节开幕红毯举行 致敬中国电影诞生120周年写给中国电影的情书 ,120载荣耀绽放,永远永远年轻!

纪念中国电影诞生120周年——优秀粤产影片海报展在深圳高校巡回展出

巴金先生诞辰120周年 巴金图书馆在他的生日揭幕

120年影史这样划分4阶段,北影中戏上戏共推首部中国电影表演美学思潮史

解析中国电影表演120年美学思潮变迁 《中国电影表演美学思潮史》成果“出炉”

祝贺中国电影诞生100年:与人民同心 与时代同行

第十五届北京国际电影节盛大开幕,“中国电影消费年”正式启动

纪念中国电影诞生100周年大会在京举行

上海国际电影节“一带一路”电影周启幕