气候变化的灾害效应与科学挑战

中国科学院地理科学与资源研究所崔鹏院士团队与瑞典哥德堡大学陈德亮院士团队合作在《科学通报》发表评述文章:“气候变化的灾害效应与科学挑战”。文中归纳总结了自然灾害在强度、频率、持续时间、触发时间与位置、规模或影响范围等方面的变化规律, 阐述其对气候变化的响应机制, 提出气候变化灾害风险的五大科学挑战:气候变化驱动的圈层相互作用和内外动力耦合致灾机制、跨时空尺度灾害发育规律、极端事件信息感知与数据驱动的风险判识、灾害动力学与风险演化规律、灾害风险管理与韧性社会构建。

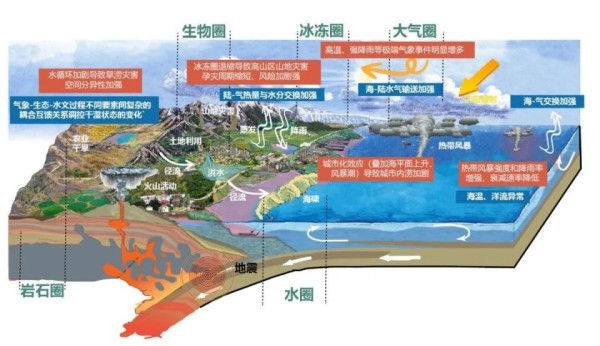

气候变化在地球系统各个圈层, 包括大气圈、岩石圈、水圈、生物圈和冰冻圈, 均有迹可循;各圈层的相互作用共同影响着气候系统的变化(图1)。自然灾害是地球系统各圈层相互作用最剧烈的一种表现, 对人类社会有着深远的影响。在外营力气候变化驱动下多圈层相互作用加强, 所引发的地球表生灾变过程表现出多介质多过程复合叠加、多灾种衍生链生的特点, 灾害风险与破坏程度愈加显著。

图1 气候变化下五大圈层相互作用和灾害效应

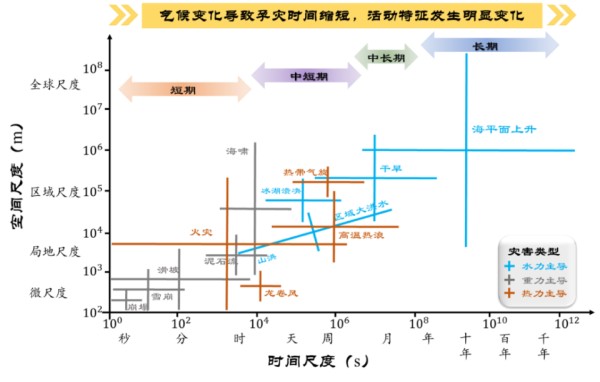

尽管不同自然灾害的形成条件和主要驱动力具有明显差异, 但总体可分为3种类型:热力主导、重力主导以及水力主导。受高温或高热力梯度驱动的高温热浪、热带气旋、龙卷风、火灾等是常见的热力主导型灾害。重力主导型灾害多为地势落差较大的山地灾害, 如崩塌、雪崩、滑坡、泥石流等;由海底运动造成的海啸也属于重力型灾害。干旱、区域洪水、海平面升高等灾害主要由于水力条件变化引起的。而在圈层相互作用下, 部分灾种受多种作用力共同驱动, 如山洪形成时, 重力和水力都是必要条件。此外, 不同自然灾害活动具有显著的时空尺度差异(图2), 其中重力主导型以小尺度、短时灾害为主, 但是暴发突然、破坏力强;水力主导型灾害时空跨度相对较大, 影响范围广。气候快速变暖造成大多数灾害的孕灾时间缩短, 灾害活动特征发生明显变化。

图2 自然灾害的主要类型与其时空尺度特征

自然灾害的演化过程(孕育、形成、运动和致灾)与地球系统各圈层的耦合交互作用密切关联。

在宏观尺度上, 气候变暖导致各圈层间相互作用加强, 同时也改变了物质与能量在各圈层间传输速率和通量, 影响温度、降雨、径流、土体性质等自然灾害关键要素的时空格局演化。其中, 气候变暖导致海温升高和海气相互作用加强, 引起大气环流系统和气候态的偏移, 导致全球不同地区热带风暴、沿海与内陆旱涝灾害差异性响应。

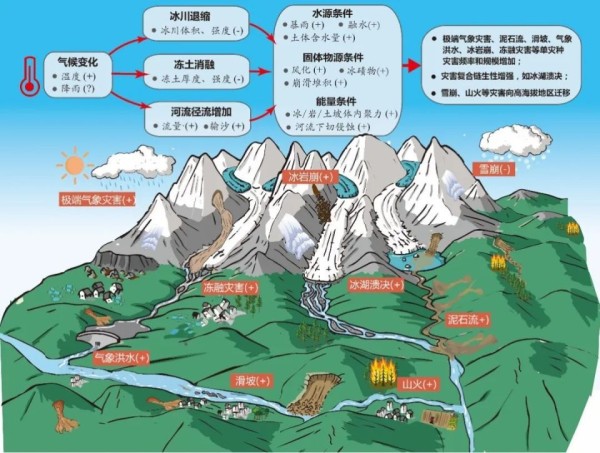

在微观角度, 气候变化背景下, 冰冻圈、水圈、岩石圈、生物圈作用的长期变化叠加极端天气等天气气候系统短期波动的瞬时强扰动, 进一步影响灾害发生的水源、物源、能量等条件, 在一定程度上改变了灾害发生频次、位置和强度等特征(图3)。如冰冻圈的退缩补充了冰湖溃决、冰川泥石流的水源补给, 也增加了冰岩崩、雪崩、冻融滑坡等下垫面失稳风险和物质条件。

再者, 气候变化诱发的灾害通常据有明显的复合-链生效应。70%以上的自然灾害都可以触发或者增强其次生灾害的发生与影响程度。例如, 在气候变暖导致的平均海平面上升、风浪和风暴潮加强的共同作用下, 极端海平面显著上升, 沿海城市洪水风险大幅增加。近年来气候变化诱发南、北极极端高温事件频发, 导致大量冰崩事件发生, 冰崩坠入海中形成涌浪甚至诱发海啸事件, 对海洋航行与靠近南、北两极的沿海地区造成威胁但目前复合灾害的孕灾环境、触发机制和阈值、运动过程中不同灾害的链生规律等均不清楚, 对于灾害动力学的发展提出了极大的挑战。

图3 高山区主要灾害对气候变化的响应机制示意图

气候变化本身的复杂性, 与其造成的自然灾害新特征、新趋势以及复合与链生灾害风险的升高, 使自然灾害预测预警和风险预估的难度极大, 为全球应对气候变化灾害风险带来新的科学挑战,如表1所示,主要包括以下几个方面:候变化驱动的圈层相互作用和内外动力耦合致灾机制、跨时空尺度灾害发育规律、极端事件信息感知与数据驱动的风险判识、灾害动力学与风险演化规律、灾害风险管理与韧性社会构建。

表1 应对气候变化灾害风险的科学挑战及其关键因素与核心方案

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

网址:气候变化的灾害效应与科学挑战 https://m.mxgxt.com/news/view/1831045

相关内容

时尚行业面临气候变化挑战中国太保发布《2024年应对气候变化报告》

守护汛期健康,科学应对传染病与皮肤病挑战

【专家谈科普之三】张家诚:环境与气候的模式化

专家提示:洪涝灾害地区,应科学预防水源性疾病

河南暴雨与全球气候变化有何关联?

灾难面前人的心理变化与应对

气候变化与消失的海绵有什么关系?

面对气变挑战,法国葡萄酒庄园如何积极应对?

硫酸盐气溶胶第一间接辐射强迫及气候效应的模拟研究