惊天反转!罗琳“手撕”赫敏,全球哈迷心碎一地:我们的青春,终究是错付了

杀人还要诛心?当“魔法妈妈”J.K. 罗琳亲手将“赫敏”推下神坛,一场席卷全球的舆论风暴就此引爆。这不是简单的网络骂战,这是一代人青春记忆的崩塌,是一场关于信仰、背叛与幻灭的残酷现实。三天,短短三天,我们眼睁睁看着那个曾用魔杖点亮我们童年的女人,如何一步步将我们心中最纯洁的魔法世界砸得粉碎。悬着的心?不,已经死了。

惊雷:当“亲妈”挥刀砍向“女儿”

一切的导火索,源于一条看似平平无奇的推文。

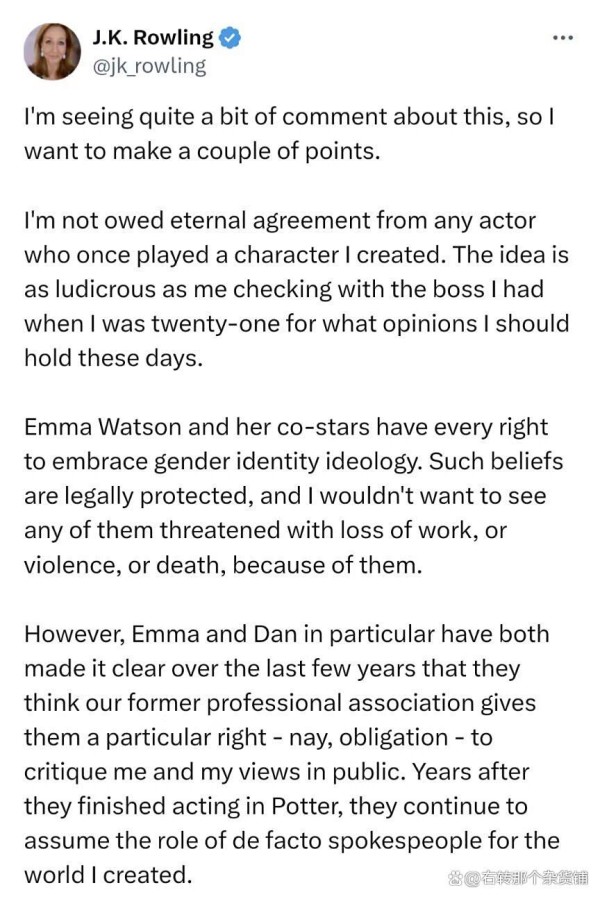

J .K.罗琳在社交媒体发布的回应

J .K.罗琳在社交媒体发布的回应

英国最新的一项医疗政策报告,建议对未成年人的性别认知治疗采取更审慎的态度。这本是公共议题的探讨,却因为J.K. 罗琳的转发和评论,瞬间引爆了整个舆论场。她用一贯的尖锐笔触,将矛头直指那些支持跨性别群体的名人——这其中,就包括了我们心中永远的“赫敏·格兰杰”——艾玛·沃特森。

罗琳的用词,可以说毫不留情。她几乎是点名道姓地嘲讽以艾玛为代表的一众明星,称他们是“急于支持一项可能对未成年人造成不可逆伤害的运动的‘名人’”。

如果说这还只是暗流涌动,那么接下来粉丝的提问,则彻底撕开了这层面纱。一位网友在评论区写道:“我等着丹(哈利扮演者)和艾玛向你公开道歉,我相信你们会和好的。”

所有人都期待着“魔法妈妈”能像过去一样,展现出她的宽容与温情。然而,罗琳的回复,却像一把淬了毒的匕首,精准地刺入了每一个哈迷的心脏:“恐怕不会。那些支持(性别肯定)运动的名人,应该去向那些被伤害的跨性别者道歉,而不是我。”一石激起千层浪。

这句话的潜台词,已经昭然若揭:她不仅不会原谅丹尼尔和艾玛,甚至认为他们是助纣为虐的“帮凶”。那个在小说里创造了“铁三角”——哈利、罗恩、赫敏之间牢不可破友谊的罗琳,在现实世界里,亲手斩断了与她一手捧红的演员们之间的情谊。

“赫敏”,这个象征着智慧、勇敢和正义的女孩,在她的创造者眼中,已然站上了对立面。这不再是简单的观点分歧,这是一种近乎于“背叛”的指控。

裂痕:冰冻三尺,非一日之寒

罗琳与“赫敏”乃至“哈利”的决裂,并非一朝一夕。

这场风波的根源,要追溯到几年前罗琳公开发表的一系列关于“性别与生理性别”的争议性言论。她认为,生理性别是真实存在的,不能被“性别认同”所轻易抹杀。这一观点,在西方主流舆论场中,被许多人贴上了“恐跨”(Transphobia)的标签。

而作为深受年轻一代喜爱的公众人物,丹尼尔·雷德克里夫和艾玛·沃特森,几乎在第一时间就选择了与罗琳“割席”。他们先后公开发声,坚定地站在了跨性别群体一边。

艾玛·沃特森当时说:“跨性别者就是他们自己所说的那样,他们有权过自己的生活,而不应该总是被质疑或被告知他们不是他们自己所说的那种人。”

丹尼尔则更为直接地向哈迷们“道歉”:“我向所有那些觉得《哈利·波特》的体验被(罗琳的言论)玷污的粉丝们,致以深深的歉意。”

这些声明,在当时赢得了无数赞誉,被视为是年轻一代偶像与“旧时代”思想的切割。他们维护了自己在新一代粉丝心中的形象,也守护了自己所信奉的价值观。

但在罗琳看来,这无疑是“背叛”。她或许认为,这些由她一手造就的明星,在她遭受围攻的时候,不仅没有为她辩护,反而为了迎合“政治正确”而选择了“背后插刀”。

多年来的积怨,终于在这次的事件中,以一种最惨烈、最公开的方式,彻底爆发。罗琳不再隐忍,她选择了最直接、最伤人的方式,宣告了这场“家庭内部战争”的开始。

心碎:当魔法照不进现实

对于全球数以亿计的“哈迷”来说,这场公开的决裂,不亚于一场信仰的崩塌。

《哈利·波特》为什么能成为一代人的经典?因为它不仅仅是一个关于魔法和冒险的故事。它的内核,是爱、是友谊、是勇气、是包容,是反对偏见与歧视。

我们爱那个为了保护朋友,不惜违抗全世界的哈利;我们爱那个出身平凡,却用知识和勇气证明自己的赫敏;我们爱那个看似懦弱,却总能在关键时刻挺身而出的罗恩。

我们爱霍格沃茨,因为那里告诉我们,无论你出身如何,血统如何(纯血、混血或麻瓜出身),你都能找到归属感,你的价值由你的选择决定,而非你的出身。

这个由罗琳亲手构建的,充满爱与包容的魔法世界,是无数人在现实世界的避风港。

然而,当创造者本人,在现实中展现出与她笔下世界截然相反的“不包容”时,这种冲击是毁灭性的。

更让我们心碎的是,罗琳“手撕”的,偏偏是“赫敏”。

赫敏·格兰杰这个角色,在整个系列中,都象征着“正义”与“进步”。她为家养小精灵的权益奔走,她反对纯血统论,她用智慧和善良对抗着伏地魔代表的黑暗与偏执。艾玛·沃特森在现实生活中,也延续了这种“赫敏精神”,她积极投身于女权运动和公共事务,成为了联合国妇女署的亲善大使。

在很多粉丝心中,艾玛在某种程度上,已经与赫敏融为一体。罗琳攻击艾玛,就如同在攻击赫敏,攻击她自己笔下最引以为傲的那个角色所代表的一切。

这是一种残忍的自我否定,也是对所有粉丝情感的无情践踏。

一位网友的评论,说出了所有人的心声:“感觉就像是妈妈当着全世界的面,给了女儿一记响亮的耳光。那个曾经教我们爱与勇气的妈妈,现在却告诉我们,她当年说的可能都是假的。”

幻灭:我们的青春,究竟该如何安放?

这场风波,也引发了一个更深层次的思考:我们究竟应该如何看待作者与作品的关系?

“作者已死”的理论,在文学批评中流传已久。它主张将作品与作者本人剥离开来,独立地去解读和欣赏文本。

但在《哈利·波特》这里,这条理论似乎失灵了。因为罗琳本人,在很长一段时间里,就是这个魔法世界的延伸。她以“魔法妈妈”的身份,不断地为这个世界添砖加瓦,与粉丝亲密互动,她的人格魅力,本身就是构成“哈利·波特文化”的一部分。

当这个人设轰然倒塌,我们还能心安理得地重温那些曾经带给我们无限感动的故事吗?

当我们再次读到邓布利多说出“我们必须在正确和容易之间做出选择”时,我们是否会想起罗琳在现实中的“选择”?

当我们看到赫敏为受压迫的生灵奔走时,我们是否会联想到艾玛与罗琳之间那道无法逾越的鸿沟?

这种感觉,就像是你发现,那个给你讲了十年睡前故事的亲人,原来一直藏着你无法理解的另一面。故事依旧是那个故事,但讲故事的人,已经不再是你记忆中的模样。

我们的青春记忆,就像一幅精美的画卷,如今却被画师本人,亲手撕开了一道无法修复的裂口。我们悬着的心,不是在等待谁对谁错的判决,而是在奢望这一切从未发生。

但它终究还是发生了。随着罗琳那句决绝的“恐怕不会”,我们最后一丝幻想也破灭了。

那颗悬着的心,终于死了。

再见了,我们的魔法妈妈

或许,我们必须接受一个残酷的现实:J.K. 罗琳,那个创造了霍格沃茨的作家,与我们心中那个完美的“魔法妈妈”,可能从来就不是同一个人。她是一个复杂的、立体的、有着自己鲜明观点甚至偏执的普通人。

而我们所热爱的,是那个关于爱、友谊和勇气的魔法世界,是哈利、罗恩和赫敏,是霍格沃茨永不熄灭的烛火。

只是,从今往后,当我们再次翻开泛黄的书页,或是重温经典的电影镜头时,心中或许再也无法回到当初的纯粹与热烈。一丝苦涩,一丝遗憾,将永远萦绕其间。

我们的青春,没有背叛我们。背叛我们的,或许只是我们对于完美的幻想。

魔法世界的大门,依旧敞开。但那个站在门口迎接我们的“妈妈”,身影已经模糊。我们长大了,是时候,学会独自走进那个世界了。

免责声明:

本文仅代表作者个人观点,基于已公开的新闻事件进行评论分析。文章旨在引发思考,无意对任何个人或团体进行攻击或诽谤。文中部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。请读者理性看待,欢迎在评论区友好交流。

举报/反馈

网址:惊天反转!罗琳“手撕”赫敏,全球哈迷心碎一地:我们的青春,终究是错付了 https://m.mxgxt.com/news/view/1830776

相关内容

李行亮麦琳剧本大反转,观众心碎一地德罗赞的湖人梦,终究是碎了一地......

武志红谈麦琳究竟做错了什么 付出与索取的错觉

“哈登全明星梦碎?背后原因让球迷心碎!”

尊重是门德斯惯用伎俩,操弄舆论终究被反噬,C罗的自爆黔驴技穷

《哈利波特》七部曲重映:赫敏看上罗恩,不对等的恋爱会持久吗?

JK罗琳:如果哈利波特明星向我道歉,他们不会被原谅

假如月球被撕碎,地球或有行星环

吉德罗·洛哈特

J.K.罗琳回应剧版《哈利·波特》三人组人选:三位都很棒,我太开心了!