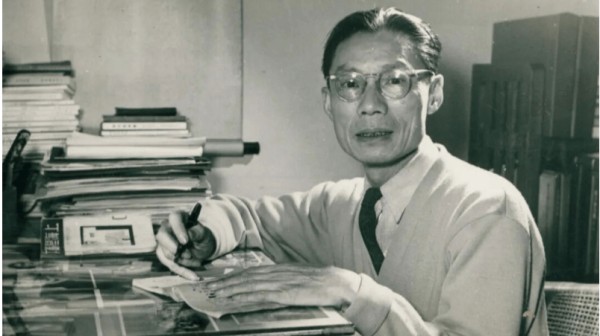

纪念夏衍诞辰125周年,他最重要的三部作品完成于上海

“祖父在上海几十年的经历,留下来许许多多痕迹,其中,巨鹿路675号无疑是重要的一笔。”纪念夏衍先生诞辰125周年座谈会昨天在上海作协举办,夏衍孙女、作家、研究员沈芸置身所在的巨鹿路675号,感叹有种“时空交叠”感。

以“夏衍的精神遗产与当代价值”为主题,多位作家、学者、出版人展开研讨,缅怀众人口中的“夏公”。上海市作家协会主席孙甘露借用曹禺的话评价夏衍:“有人说夏衍是中国的契诃夫,我说他比契诃夫更接近人生、更接近人性的描写,富有现实主义的精神,引导他的观众走上社会主义的道路。”

上海之于夏衍,如同绍兴之于鲁迅、北平之于老舍

上海这座城市究竟给当年夏衍怎样的滋养?

“我一直认为,上海之于夏衍,如同绍兴之于鲁迅,北平之于老舍。”沈芸谈到,作为在文化抗战中,战斗在一线最骁勇善战的一员,祖父夏衍从重庆回到了上海,那一年他45岁。“当年从日本归国的沈乃熙,成为了左翼文化运动的沈端先,而上海大革命的风暴,又使沈端先淬炼成为夏衍。他在上海完成了创作生涯中最重要的三部作品——《包身工》《赛金花》《上海屋檐下》。”

“1949年5月,穿惯了西装和长衫的祖父,换上戎装,作为军管会的重要成员迎接上海解放,负责接管文化工作。七十多年后,我们依然可以感受到他对上海文化的深刻影响,他当年的深耕细作仍然体现在文化发展的诸多细节中。”沈芸动情追忆道,祖父的朋友圈里,上海老友是最重要的群体,他们之间有着永不失联的深情厚谊。

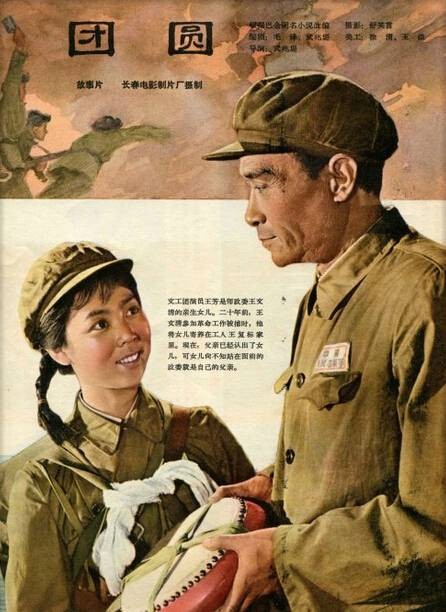

其中,夏衍与巴老的感情是众所周知的,巴金两赴朝鲜完成的中篇小说《团圆》,经夏衍的提议,由长春电影制片厂改编成电影。这就是1965年元旦上映的、轰动一时的《英雄儿女》,片中插曲《英雄赞歌》也是很多观众耳熟能详的。

“夏衍先生是上海文艺事业的深耕者,是上海文学走向进步和繁荣的领路人,更是上海作协的奠基人,他的创作精神至今仍然启发着一代代上海作家。他一生历经风雨,却始终以笔为剑、以心为灯,用戏剧、电影和小说等艺术形式为中国文艺的觉醒与进步做出了不可磨灭的贡献。”上海作协党组书记马文运形容,夏衍教会作家如何与城市对话,正是在他的创作思想影响下,一大批优秀的上海题材作品走进千家万户。

以笔墨为戈,以舞台为阵,以银幕为窗

“夏衍先生的一生,是为国家、为人民、为艺术无私奋斗的一生。他的文学生涯是与二十世纪中国波澜壮阔的历史进程紧密交织的史诗。”中国作协书记处书记、副主席吴义勤表示,夏衍以笔墨为戈,以舞台为阵,以银幕为窗,其创作横跨报告文学、话剧、电影剧本、散文、翻译等多个领域,并在每个领域都留下里程碑式经典作品,在中国现代文化的星空中留下了不朽的印迹,透着文化战士的赤子情怀。

他既是站在时代潮头的战士,又是俯身大地的歌者,用生命诠释用文化为人民服务的深刻内涵。比如报告文学《包身工》,是中国现代报告文学的开山之作与不朽典范;《上海屋檐下》《法西斯细菌》等近30部剧作构筑独特的艺术世界;而作为中国电影的根,他于1933年领衔“电影小组”,开启了左翼电影运动的辉煌一页。电影《狂流》将摄影机对准农村,成为中国现实主义电影的起点。

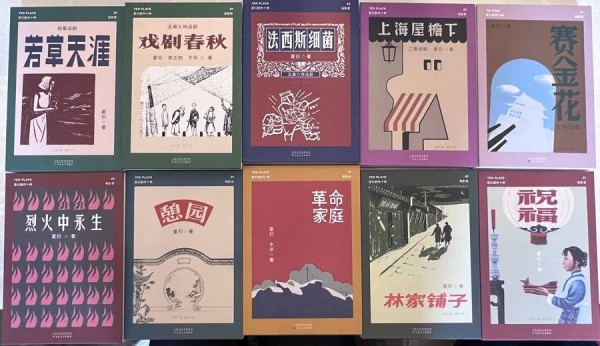

今年是中国作家左翼联盟成立95周年,由百花文艺出版社推出的《夏衍剧作十种》同期首发,其中话剧卷五部含《赛金花》《上海屋檐下》《法西斯细菌》《戏剧春秋》《芳草天涯》;电影卷五部包括《祝福》《林家铺子》《革命家庭》《憩园》《烈火中永生》。除夏衍经典作品,还收录600多条注释和300多幅珍贵照片,其中不少照片首次进入公众视野。“对一个作家最好的纪念就是出版、重印其著作,让他的作品得以更好地传播。”华东师范大学教授陈子善说。上海戏剧学院院长黄昌勇期待,更多上海本土研究者、创作者关注夏衍及其留下的精神文化遗产。

网址:纪念夏衍诞辰125周年,他最重要的三部作品完成于上海 https://m.mxgxt.com/news/view/1826900

相关内容

“夏衍的精神遗产与当代价值”——纪念夏衍先生诞辰125周年座谈会举行为何说上海之于夏衍,如绍兴之于鲁迅、北平之于老舍

“百年传承”——上海大风堂美术馆开馆,首展纪念张大千诞辰125周年

纪念老舍诞辰125周年,他致力于东方与西方的“相遇”

上海市知联会纪念巴金诞辰120周年 共话巴金的“家”与“情”

新闻学家戈公振135周年诞辰纪念展在上海开幕

用五部电影,纪念杜拉斯110周年诞辰

纪念萧红诞辰113周年主题活动举行

纪念韦伯诞辰160周年:《韦伯政治著作选》及纪念套装上市

“星海之声 丝路和鸣”纪念冼星海120周年诞辰系列活动启幕