台北故宫藏“神仙字”:苏轼潦倒写人生,赵孟頫八百年后“笔墨解围”

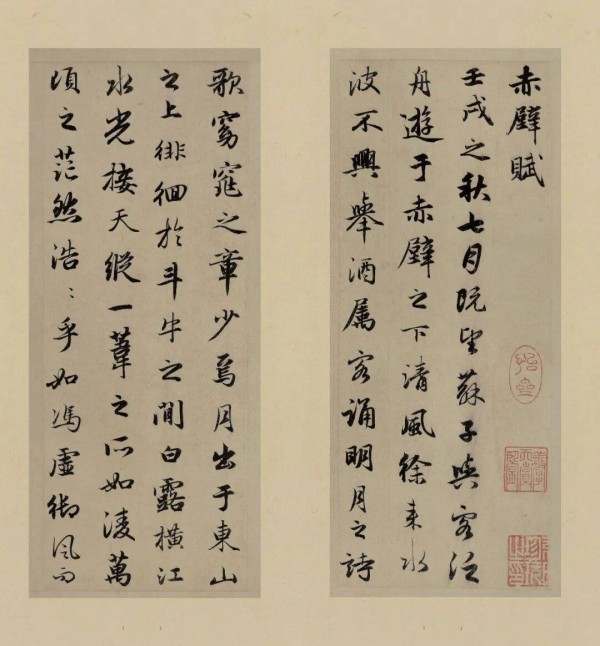

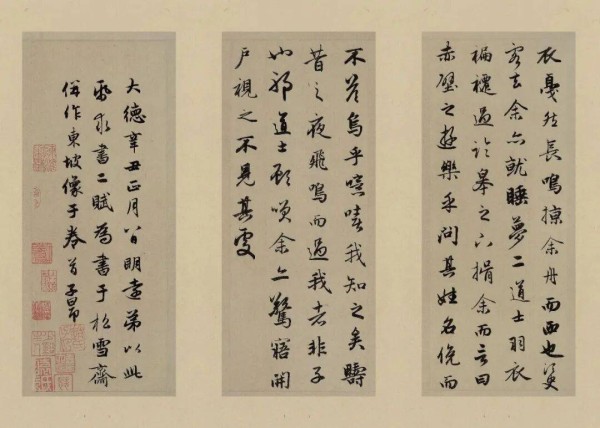

台北故宫博物院的书画馆里,藏着一卷让无数书法爱好者驻足的“神仙字”——元代赵孟頫48岁时所书的《前后赤壁赋》。这卷纸本行书,不仅被后世奉为“元代书法第一帖”,更藏着一段跨越八百年的文人共情:当宋朝皇族后裔赵孟頫,提笔抄写北宋才子苏轼的传世名篇时,像是给当年潦倒的苏轼,写了一封温柔的“笔墨回信”。

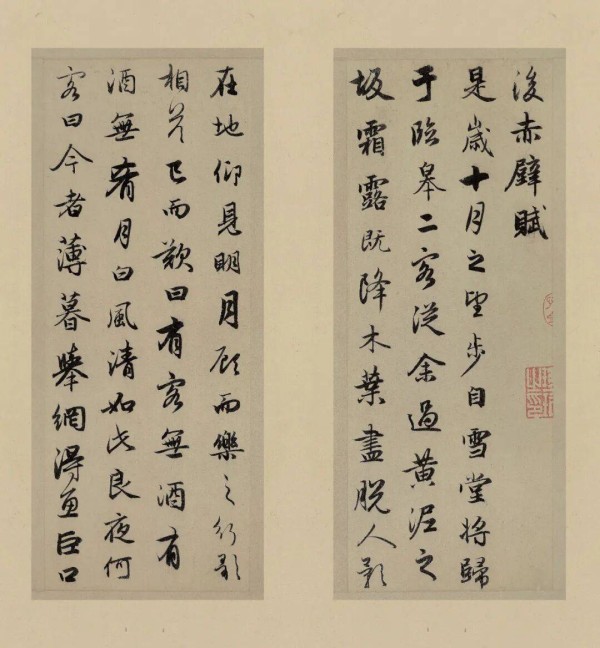

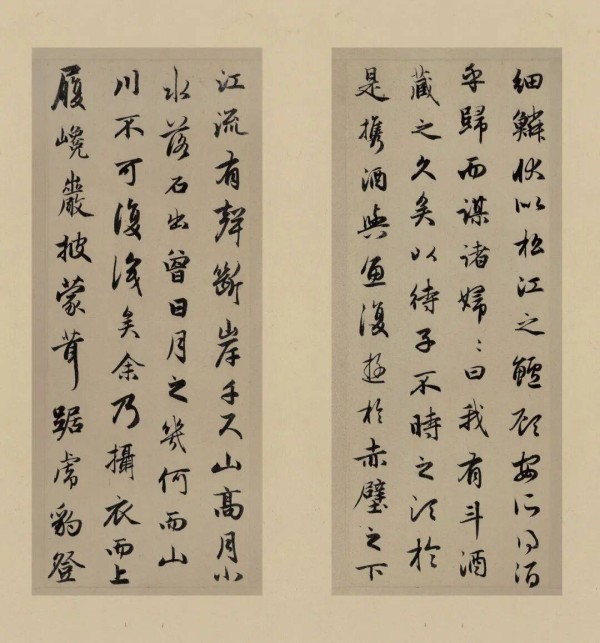

要懂这卷字的妙,得先懂苏轼写《赤壁赋》时的“狼狈”。那是北宋元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,从京城高官变成“逐客”,住在临皋亭的破屋子里,靠在东坡开垦荒地勉强糊口。秋夜泛舟长江,看着“白露横江,水光接天”,他对着客人叹“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,把人生的失意、漂泊与渺小,都揉进了江风月色里。可即便狼狈,他偏要在文末补一句“物与我皆无尽也”,像给心披了件硬壳,逼着自己从愁绪里钻出来。

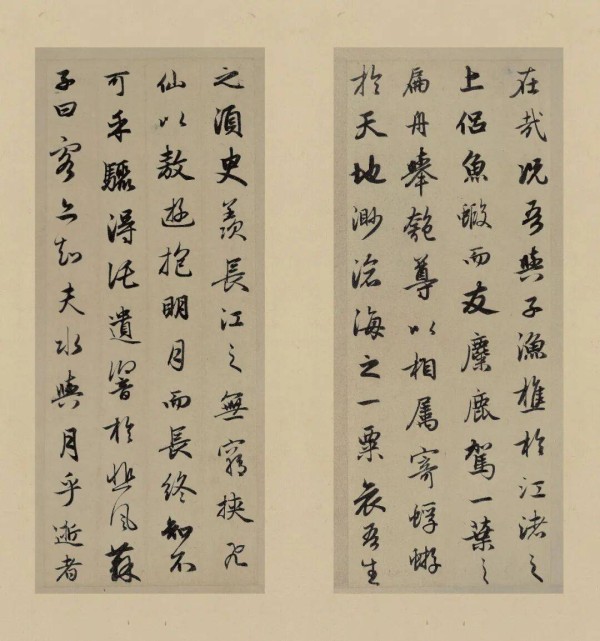

而写这卷字的赵孟頫,何尝不是另一种“狼狈”?他是宋太祖赵匡胤的十一世孙,却生逢宋亡元兴,为了生计不得不出仕元朝。朝堂上,他是受元世祖赏识的集贤直学士;私下里,却总被人戳着脊梁骨说“宋室后裔失节”。一边是现实的生计,一边是故国的尊严,他的纠结像一团乱麻,缠了半辈子。或许正是这份“进退两难”,让他对着苏轼的《赤壁赋》格外共情——都是被命运推着走的人,都在困顿里憋着一股不服输的劲儿。

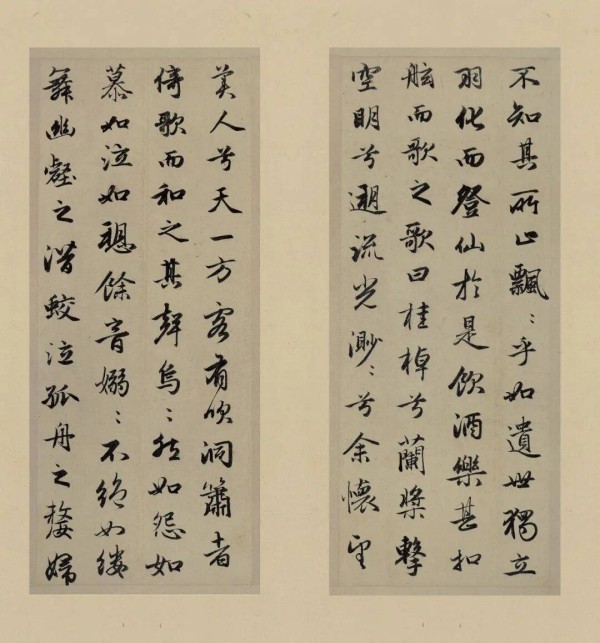

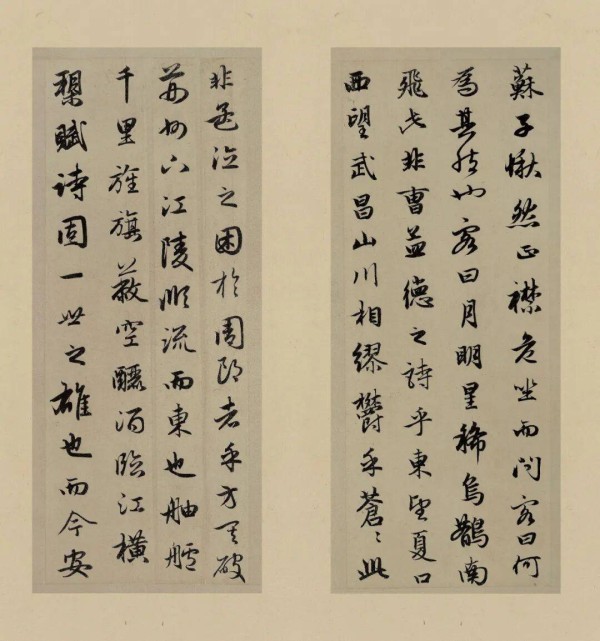

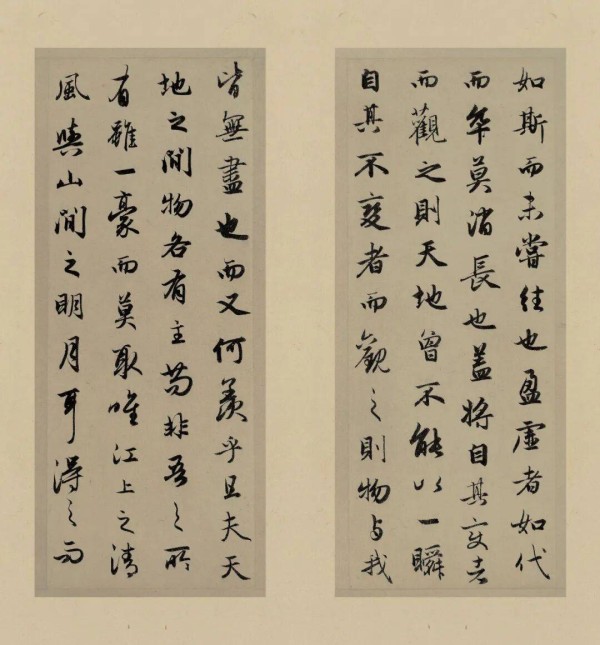

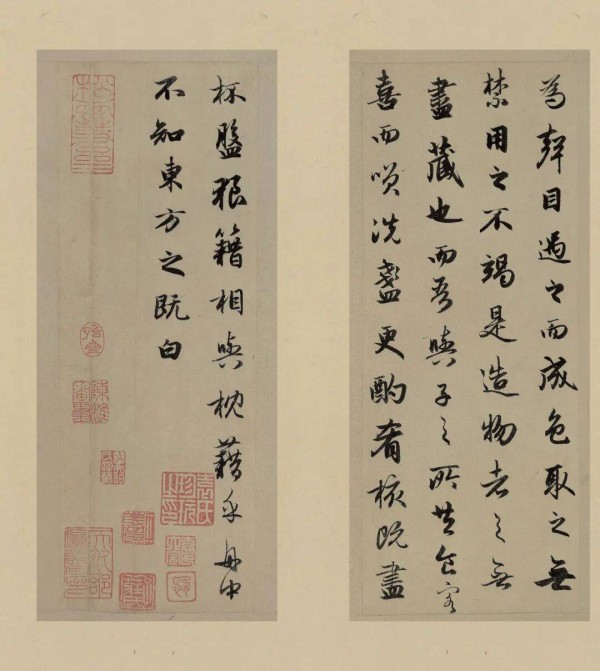

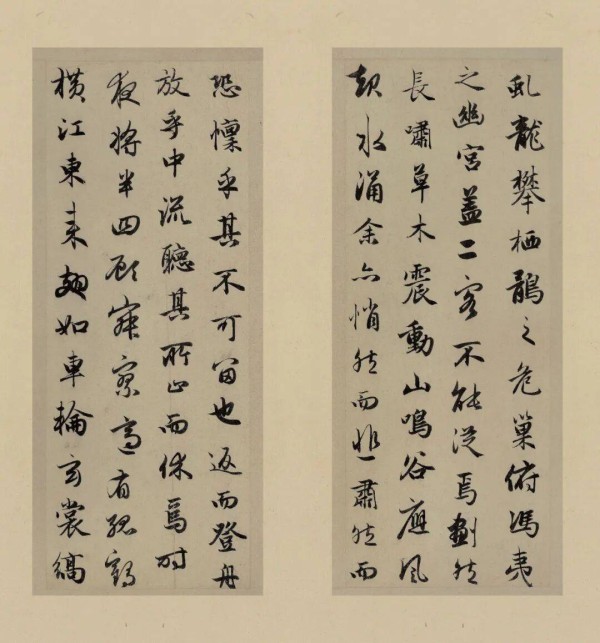

于是,赵孟頫拿起笔,用笔墨给苏轼“解围”。他的行书里藏着巧思:既有王羲之的飘逸,落笔如流云过纸;又添了自己的温润,笔画圆转如美玉触手。写“清风徐来”时,笔锋轻提,线条柔得像江面上的风;落到“乱石穿空”,又陡然加重,墨色沉得似江心的石。最绝的是全文47个“之”字,竟没有一个重样:有的舒展如飞鸟振翅,撇捺间带着洒脱;有的紧凑似蛇行草间,转折处藏着内敛;还有的斜倚如醉翁扶栏,带着几分漫不经心的豁达。

这哪里是简单的抄写?赵孟頫分明是借着苏轼的文字,说自己的心事。苏轼写“哀吾生之须臾”,是发牢骚;赵孟頫写这句时,笔锋却格外稳,像是在劝苏轼,也劝自己:“别急,失意也是人生的一段路。”苏轼写“羽化而登仙”,是想逃;赵孟頫写这句时,墨色渐淡,线条却不断,像是在说:“不用逃,在笔墨里就能找到自在。”他把苏轼没说透的豁达,把自己藏在心底的通透,都揉进了每一笔、每一划里。

如今站在这卷字前,看墨色浓淡交错,看笔画流转自如,像能看见两个隔了八百年的文人,隔着时空对坐。苏轼握着酒杯叹“人生如梦”,赵孟頫提着毛笔笑“此心安处是吾乡”。没有长篇大论,只用一卷字,就把所有狼狈,都化成了达观。这大概就是书法的魔力——笔墨是桥,能让两个灵魂跨越时光,彼此取暖,也让千百年后的我们,在一撇一捺里,读懂何为“在困顿里守风骨,于失意中寻自在”。

网址:台北故宫藏“神仙字”:苏轼潦倒写人生,赵孟頫八百年后“笔墨解围” https://m.mxgxt.com/news/view/1823250

相关内容

赵孟頫《论枕卧帖》,中国台北故宫博物院藏苏轼等宋元名迹将展南博,《治平帖》《墨竹图》将亮相

赵孟頫的外孙,大画家王蒙的书法也精彩!

30余幅宋元书画珍品亮相:南京博物院推出“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”展

赵孟頫崇尚魏晋,高举王羲之,其论述对后世产生深远影响

才华不亚丈夫赵孟頫的女书法家,管道升

赵孟頫这件书法,被清代皇家作为启蒙必学,堪称学习笔法的捷径!

赵孟頫晚年手札《荣上帖》,气韵苍劲奔放,笔锋劲健稳实!

赵孟頫跋《兰亭序》欣赏:笔墨间的文人情怀与艺术传承

他是赵孟頫的老师,独创“柳叶体”书法,受到中日书坛共同推崇