邸双杰与中山国诗歌创作

邸双杰的中山国诗歌创作以历史文化重构为核心,通过地理书写、文物对话、超现实叙事等手法,将个人情感与集体记忆熔铸于诗性表达中,形成了兼具地域特色与当代审美的新古典主义风格。以下从创作主题、艺术手法、美学品格三个维度展开分析:

一、创作主题:以中山国为精神原乡的历史重构

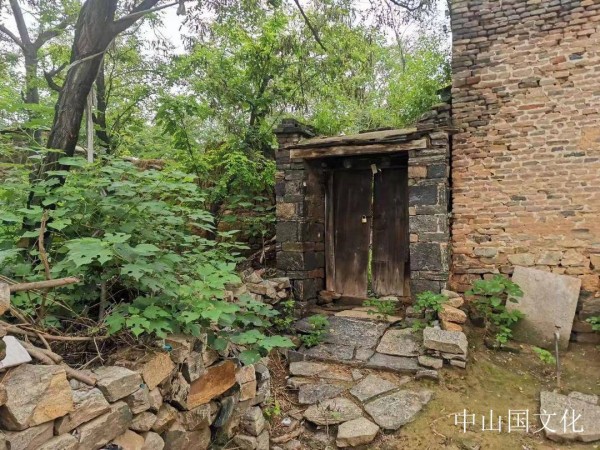

邸双杰的诗歌以“战国第八雄”中山国的兴衰史为轴心,通过诗歌重构白狄鲜虞人的历史轨迹。例如《中山吟》中“走呵走,跋山涉水寻找梦里的家/走呵走,白狄的后人闯天涯”以民族迁徙为线索,将中山国的历史转化为民族精神的图谱。这种重构并非简单的历史复述,而是通过地理坐标的锚定(如唐县中山城遗址的委粟山、倒流河),赋予历史以空间维度。在《委粟山怀古》中,“环粟山而行,中山的遗迹荡然无存/只剩一些传说在乡间飘荡”以地理的消逝反衬记忆的存续,体现对故土的深沉眷恋。

此外,他通过文物对话实现古今对话。如《给一个中山陶罐的主人》《中山玉人形俑》等作品,赋予青铜器、玉器等文物人格化特征,使静态的出土文物成为历史叙事的参与者。这种手法不仅打破了时间界限,更通过文物的“在场”与“缺席”隐喻文化记忆的传承与断裂。

二、艺术手法:超现实叙事与意象系统的复合建构

邸双杰的诗歌常采用“梦回”“神游”等超现实手法,构建古今并置的诗歌空间。例如《梦回中山》中“我,不止一次地神游故国/只身千里,与先人一起站在中山城头”通过梦境打破线性时间,使诗人与历史人物形成对话。这种手法在《记梦》中进一步深化:“梦中打夯筑城”与“醒来搬运文字”形成镜像结构,前者以血肉之躯筑造实体城池,后者以文字重构历史记忆,暗示文化传承的艰辛与诗人使命的重担。

其意象系统具有复合性:

自然意象:委粟山、倒流河、马耳山构成地理坐标,倒流河隐喻文明断层;

人文意象:中山长城、法果寺遗址、青铜马等作为文化符号,承载集体记忆;

季节意象:大量使用“秋光”“冬雪”强化历史沧桑感,如《一年到头》中“十月的委粟山是两只眼睛,装满我的期待和泪水”以季节更迭映射情感起伏。

在叙事视角上,他采用第一人称代入不同历史角色,形成多声部叙事。例如《致中山桓公》以臣民视角、《祭中山君》以后世祭者视角、《与文公对坐》以对话体形式,使诗歌具有戏剧张力。语言风格上,既有“戎狄的牧歌游弋在梦中”的典雅表达,也有“村里的年轻人越来越少,老人越来越多”的口语化叙述,形成独特韵律。

三、美学品格:仁厚忠勇的精神图腾与当代转化

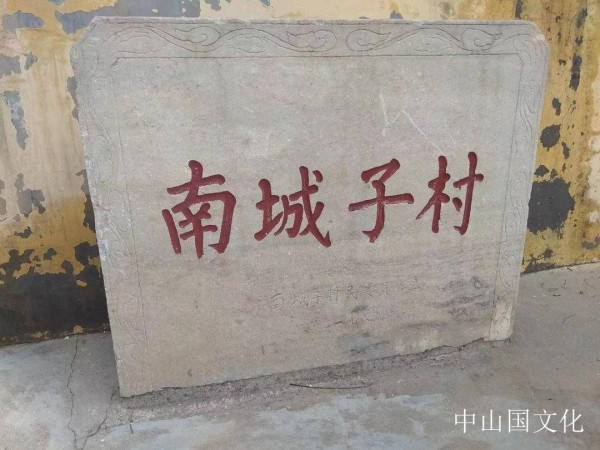

邸双杰的诗歌在情感表达上形成强烈张力。《中山殇》展现“城春草木仍深”的悲凉,而《中山魂》则高扬“浩气传千年”的壮志,这种悲壮交织的情感源于对文化记忆消逝的忧患意识(如《寻找一匹失踪的青铜马》)与文化自觉的彰显(如《中山篆》)。在《故事》中,他通过“中华民族—河北—保定—唐县—南城子—中山国”的递进式空间叙事,构建了从宏观文明到微观故土的聚焦,最终落点于战国时期中山国的历史记忆,体现了“家国同构”的传统思维。

其作品既是中山文化的诗意档案,也是当代新古典主义诗歌的重要实践。例如《在菜园》将古代农耕与现代社会并置思考,《中山郎的歌》运用唐县方言词汇(如“枣杠子”“老豆腐香”)增强地方特色,使诗歌具有“在地性”与“当代性”的双重属性。这种创作将地域历史转化为诗性表达,以个人化的抒情方式重构集体记忆,形成了“仁厚忠勇”的美学品格。

四、文化影响:从诗歌创作到文旅融合的实践

邸双杰的诗歌创作不仅限于文本,更通过组织“鲜虞故里”采风活动,将诗歌中的地理意象转化为文旅体验。他与学者合著《古中山国文化与唐县特色产业的传承融合》,推动中山篆书法等元素的文创转化,使诗歌成为连接历史与当代、文化与产业的桥梁。这种实践拓展了诗歌的社会功能,使其成为地域文化传承的重要载体。

网址:邸双杰与中山国诗歌创作 https://m.mxgxt.com/news/view/1822628

相关内容

浅谈中国古诗词艺术歌曲创作及发展为什么唐诗是中国诗歌的巅峰?

周杰伦与作词双杰:华语乐坛的璀璨星辰

汪国真:预计音乐创作将超过诗歌

方文山分享创作密码:歌词是“服务性创作”,寻找情感最大公约数

周杰伦+方文山:中国风歌曲的绝美搭配

雷克思罗斯在诗歌创作中利用中国古诗意象及其意蕴在诗歌中营造出的情与境关系有

中国诗歌网“每日好诗”诗人名录

周杰伦方文山重磅联袂《好诗歌》,有望打造下一个现象级节目

彭诗杰刷新吉尼斯纪录:10步完成10首原创歌曲创作