陈寅恪:与鲁迅同窗两年,为何对鲁迅只字不提,晚年才道出真相

陈寅恪自幼便被厚重的文化氛围所包围。与同龄人追逐嬉戏不同,他更喜欢沉浸在书籍构筑的世界里,探索知识的海洋。无论是饭后的闲暇时光还是悠长的午后,陈寅恪总能找到与书为伴的理由,甚至于在小伙伴的邀约下,他也宁愿选择留在书桌前,深信那是最宝贵的时光。

这种对知识的酷爱使得他在同龄人中显得格格不入,他们逐渐停止了邀请,而陈寅恪也乐在其中,独自享受着知识的乐趣。

随着岁月的流逝,陈寅恪的求知欲望引领他踏上了留学日本的旅程。在那里,他像一块海绵般吸收着异国的文化精粹,每一次的学习和探索都让他兴奋不已。不幸的是,一场突如其来的伤病迫使他提前结束了留学生涯,带着遗憾返回故乡。

然而,命运之神并未因此闭上大门。陈寅恪不久后便获得了前往西方深造的机会。在英国的绅士风度、法国的文艺气息、意大利的色彩斑斓中,陈寅恪的视野被一次次拓宽。这些西方国家独有的文化特色和思想精华,让他深刻感受到东西方文化的差异与互补。

回到祖国后,陈寅恪将这些宝贵的见识融入到了对中华传统文化的研究中。他开始深入挖掘国学的精髓,同时也批判性地分析其不足之处。在中西文化的交融中,陈寅恪找到了自己的学术立场,他不再纠结于各种文化论战,而是专注于如何将国学传统与现代文化相结合,推动中国文化的创新与发展。

新文化运动如一股春风,席卷而过。在这场运动的浪潮中,鲁迅挺身而出,以锋利的笔触批判旧社会,呼唤文化的新生。与此形成鲜明对比的是,陈寅恪似乎置身事外,他的心思全被古籍所吸引,专注于对国学深邃的探索。

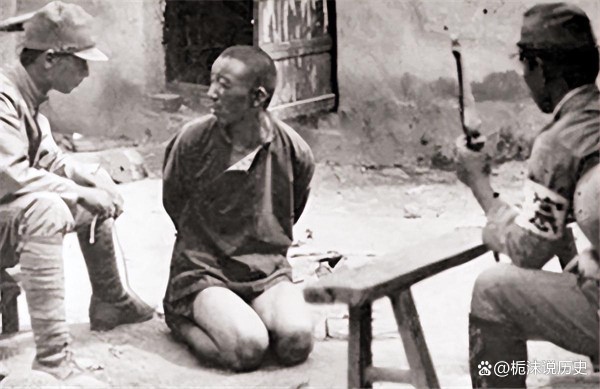

命运的巧合将两位性格迥异的学者放在了一起,成为了在日本的学习时光中的同窗。鲁迅和陈寅恪,两位各自在文化领域有着深刻影响的人物,竟在年轻时共享过同一片学习的天空。日本留学的日子里,两人虽同住一宿舍,共学日文,但各自沉浸在个人的学术世界中,交流甚少。

陈寅恪的离去,是因为一次不幸的伤病,迫使他中断了留学生涯,黯然返回故土。而鲁迅,则是在一次深刻的觉醒后,决定弃医从文,以笔作枪,为国家的未来而战。两人的道路从此分岔,各自为自己的信仰和追求奋斗。

时间流转,两位曾经的同窗在后来的岁月里再次有了交集,但这次是在思想的战场上。鲁迅,作为新文化运动的急先锋,他的文字如利剑,直指旧社会的弊病;而陈寅恪,作为蔡锷的秘书,更多的是在幕后默默支持着国学的研究,探索传统文化的精髓。这一次,虽然他们的立场不同,但都是出于对文化的深切关怀和对国家未来的深思熟虑。

尽管在那个激荡的年代,鲁迅与陈寅恪似乎代表了不同的文化路径,但在深层次上,他们共同承载着对中国未来的希望和梦想。他们的故事,像是一幅错综复杂的画卷,展现了那个时代知识分子的思想斗争与文化探索。

陈寅恪与鲁迅这两位学术与文化领域的巨擘,虽然曾短暂的同窗共学,却如两条平行线般,各自走在了不同的道路上。陈寅恪深耕于国学的沃土之中,鲁迅则挥笔如剑,冲锋在新文化运动的最前沿。尽管彼此间的交集似乎并不多,但在那个激荡的年代,他们的默契与理解却超乎常人。

陈寅恪之所以鲜少提及与鲁迅的往昔岁月,不是因为两人间存在着不可调和的矛盾,而是出于一种深层的思考与尊重。他曾轻描淡写地说道:“在那个时代,鲁迅兄的声音是如此的响亮,而我选择了另一种方式,以沉默去深化我的学术探索。我们都在为着同一个目标努力,只是道路不同。”

这番话,不仅体现了陈寅恪对鲁迅的尊重,更透露出他对于两人角色定位的深刻认识。在他看来,鲁迅的锋芒与他自己的内敛,都是那个时代最宝贵的财富。他们虽未有深入的交流,但在精神上却有着难以言表的相通之处。

而鲁迅,虽偶尔提及陈寅恪,也总是以一种淡然的态度,似乎在默默地表达着对于这位同窗的敬意与理解。他们的关系,就像是那个时代的一道风景,各自独立而又相互尊重。

在陈寅恪晚年的一次访谈中,他终于揭开了长久以来的沉默之谜。他说:“在我们那个时代,每个人都有自己的使命和追求。我和鲁迅兄虽然走的是两条不同的路,但我们的目标是一致的——那就是寻求中国文化的复兴与进步。我不提及他,是因为我相信每个人的努力都是值得尊重的,不需要借助彼此的光芒来证明自己。”

这样的陈寅恪,以他的学识与胸怀,诠释了一种超越时代的友谊和理解。在他们各自选择的道路上,无声地支持着对方,共同见证着一个时代的变迁与成长。

图片来自网络,如有侵权,联系删除!

举报/反馈

网址:陈寅恪:与鲁迅同窗两年,为何对鲁迅只字不提,晚年才道出真相 https://m.mxgxt.com/news/view/1818891

相关内容

曾与鲁迅同窗的陈寅恪,却为何对他只字不提?晚年说出原因陈寅恪为何从不提同窗鲁迅

鲁迅与陈寅恪——“民族魂”与“学人魂”

鲁迅和陈寅恪兄弟的交往

鲁迅骂胡适10多年,但是胡适从没翻过脸,晚年直言:鲁迅是我的人

从文学家鲁迅到学者鲁迅

鲁迅骂胡适10多年,为何胡适从不还口?晚年胡适:鲁迅是自己人

胡适被鲁迅骂了10多年,为何从不还口?晚年胡适:鲁迅是我们的人

鲁迅多次痛骂胡适,胡适为何从不还口?胡适:鲁迅是我们的人

无一纸文凭,却被誉为“三百年一遇的奇才”,陈衡恪凭什么?