前言

在浩瀚的历史长河中,许多伟人因遭遇重大挫折而屈服于命运,最终消失在时光的尘埃中。然而,王阳明的故事却与众不同。面对生命中的深重低谷,他不仅没有被击垮,反而在逆境中脱颖而出,创立了影响深远的心学,成就了卓越一生。这是一个令人动容的传奇,展现了一个智者如何以不屈不挠的毅力,逆流而上,从困境中汲取力量,最终成就非凡。

王阳明,原本是一位怀有政治抱负的将军,他的命运却在一次战役的失利中发生了急转直下。原本满怀信心的事业被沉重的打击摧毁,他不仅失去了职位,还面临内心的空虚与迷茫。然而,他并未被这些挫折击垮,反而在此过程中找到了内心的平静与智慧,创造出了属于自己的心学理论,成为中国哲学史上的一位璀璨明星。这个故事不仅在于王阳明如何战胜外部的失败,更在于他如何通过内心的觉悟,开创了独特而深刻的思想体系。

心学成为了他智慧的结晶,流传至后世,启发了无数学者与思想家。王阳明的一生,不仅仅是一段历史,它更像是一场智慧的修行,他的故事告诉我们:即使深陷低谷,也能够在困境中找到崛起的力量。这是一段关于从挫折中崛起、关于智慧与坚持的传奇之路。

天赋聪颖,五岁便能言善辩

王阳明生于1472年,身世显赫,是明代一位名门望族的后裔。自幼聪颖过人,语言表达能力尤为突出。五岁那年,王阳明的祖父王伦邀请了一些文人雅士到家中作客。在宴席上,宾客们举杯畅饮,气氛愉悦,其中一位客人吟咏了一首优美的古诗,王伦也随即应和。曲终人散时,年仅五岁的王阳明从内屋走出,居然将客人与祖父所吟之诗句一字不差地背诵出来,令在场的所有人都为之震惊。他那令人惊叹的记忆力和非凡的智慧,让在座的每个人都无不为之侧目,纷纷称赞他是天赋异禀的孩子。

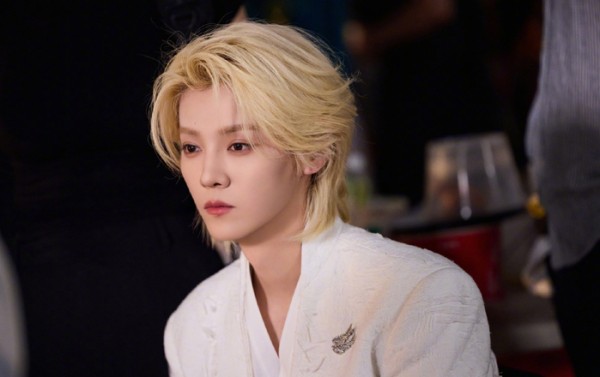

尽管如此,王阳明的性格却与他显赫的天赋有所不同。他天生内向、沉静,性格中透着一股孤傲之气。日常生活中,他常常独自一人沉浸在书本与思想的世界里,不愿与外界过多接触。也许正是这份孤独,造就了他那深邃的目光,那种似乎能看透一切的智慧。或许,正是这种冷静的个性,让他能够在后来独立思考,创立出改变一代人思想的心学理论。

青年求学,立志找到人心真谛

进入青春期的王阳明,虽然外表沉默寡言,但他对学问的渴求从未停止过。尤其是对于儒学经典,他有着近乎痴迷的追求。在他那看似平静的表象下,隐藏着一颗炙热的追求真理的心。为了更好地理解人生的真谛,王阳明常常独自一人到山中读书,思索人生的意义。

有一次,他在山中读《论语》,特别是“仁者爱人”这一儒家思想深深触动了他。那种仅仅停留在表面的仁爱,虽然美好,但似乎缺乏深度和实质,无法真正打动人心。年轻的王阳明开始思考:仁爱究竟是什么?如何才能让人真正从内心去关爱他人,去行善?

他萌生了一个想法——创造一种能够触及人心、引导人发现内心善良本性的思想体系。王阳明希望他的思想能够从根本上改变人与人之间的关系,使社会更加和谐温暖。这一思考,成为了他日后心学的核心理念。

中年遭难,科举失意蜕变为悟道人生

王阳明的中年,充满了人生的起伏与磨难。在他获得科举成功,并因才学得到明孝宗的赏识时,他的仕途看似一片光明。然而,政治风云变化莫测,他因得罪了权臣刘瑾而遭遇了巨大的政治打击,最终被贬至偏远的贵州龙场充军。这个突然的打击将王阳明推向了人生的低谷,曾经的荣耀与梦想瞬间破碎,他在孤独与屈辱中痛苦挣扎,甚至一度萌生自杀的念头。

然而,在死生存亡的巨大压力下,王阳明经历了一场深刻的内心觉醒。他顿悟到,生命的真正意义并不在于追求虚名、财富和权力,而是要回归到内心的深处,发现人性中的真、善、美。这个启示成为了他后期心学创立的精神源泉,也彻底改变了他的人生轨迹。

晚年创学说,影响深远

50岁时,王阳明返回家乡,正式开始创立心学。经过多年的思考与实践,他提出了“致良知”“知行合一”等核心思想,认为人类的内心本善,只需通过不断修炼与实践,就能发现并实现内心的善。这一理念的提出,标志着王阳明哲学的成熟。

此时,王阳明已经是位德高望重的学者,他选择在故乡安静地授徒,吸引了大量学者前来求学。他以自己的人格魅力与思想深度,影响并感化了每一位学子,帮助他们发现内心的真善美。王阳明的弟子们,不仅在学术上取得了卓越成就,而且他们也将心学发扬光大,成为社会各界的领军人物。王阳明本人,晚年更加勤奋著书立说,写下了《传习录》《大学问》等心学经典,成为后世学者的宝贵财富。

结语

王阳明的故事是一段从挫折到辉煌的传奇,他不仅仅是一位思想家,更是一位智慧与勇气的化身。他在困境中找到了自我,也在苦难中创造了属于自己的心学体系。这种智慧的力量,至今仍然影响着无数人,指引着他们如何在人生的低谷中重生,如何从内心找到真正的力量。王阳明的精神,永远值得我们传承与敬仰。返回搜狐,查看更多