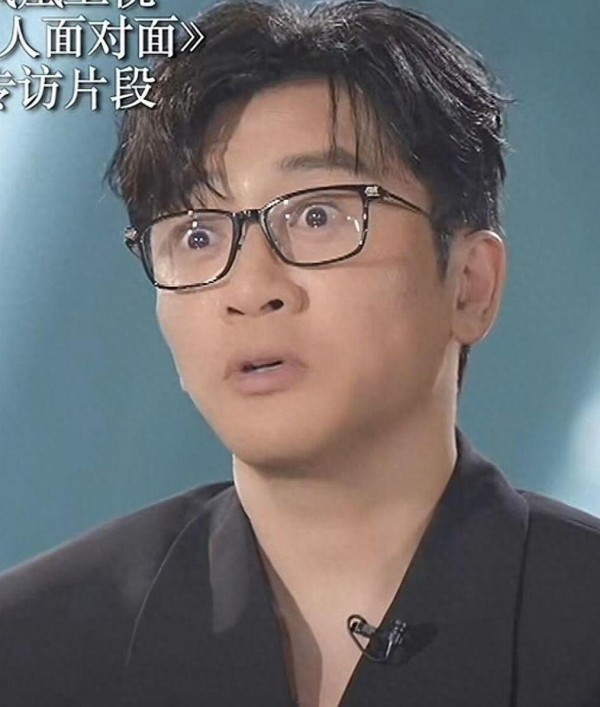

苏有朋:“只卖艺不卖身”,网友:演员无情!

苏有朋:“只卖艺不卖身”,网友:演员无情!

一句“卖艺不卖身”,让51岁的苏有朋瞬间从情怀收割机变成了众矢之的。但这场风波真正暴露的,或许不是一个明星的情商问题,而是我们这个时代一个更深层的困境:当情感可以明码标价时,真诚还剩下什么?

这本该是一场温情的生日音乐会。

苏有朋想用歌声回馈多年来支持他的粉丝,却没想到一张合影的“特权”设置,撕开了明星与粉丝关系中最敏感的那层纸。

VIP票1500元可以合影,普通票911元不能——这个看似合理的商业安排,却引发了一场关于“真爱”与“等级”的激烈讨论。

当“合影”成为商品

在这场争议中,最耐人寻味的不是苏有朋的回应方式,而是我们何时开始把“与偶像合影”当作了一种可以交易的商品?

回想小虎队的黄金年代,粉丝们守在电视机前看演出,买磁带听歌,那时的追星是纯粹的精神寄托。而如今,明星与粉丝的关系却越来越像一种精准的商业交换:你出多少钱,就能得到多少“亲密度”。

从某种意义上说,苏有朋的VIP合影安排并非个例,而是整个娱乐产业发展的缩影。

粉丝见面会、生日会、各种“福利”活动,都在将原本无法量化的情感体验标准化、商品化。

这种做法的问题不在于收费本身,而在于它将粉丝的情感投入按金钱多少进行了等级划分。

那些买普通票的粉丝,难道对苏有朋的喜爱就要“低人一等”吗?当金钱成为衡量粉丝“真心”的标准时,这种商业逻辑的荒谬性就暴露无遗了。

明星的“人设”困境

苏有朋的愤怒回应,与其说是情商低,不如说是一种“人设”坍塌后的应激反应。

作为曾经的偶像,苏有朋习惯了被仰视、被追捧的感觉。在他的认知里,粉丝应该是“为音乐而来”的,而不是为了一张合影。这种想法本身没有问题,问题在于,当他自己设置了VIP合影特权时,就已经打破了这个逻辑。

“卖艺不卖身”这句话的潜台词是:我是艺术家,不是商品。

但矛盾的是,当他将合影权限制给VIP票持有者时,实际上已经在“出售”自己的形象和亲和力了。

这种自我认知与实际行为的分裂,让他的回应显得既虚伪又可笑。

更深层次上,这反映了许多明星面临的身份焦虑。他们既想享受商业化带来的收益,又想保持艺术家的“高贵”形象;既要利用粉丝经济获得商业价值,又不愿意承认自己在“讨好”粉丝。这种分裂的心态,注定了冲突的发生。

粉丝经济的边界在哪里

这场风波真正值得思考的是:粉丝经济到底应该有怎样的边界?

在韩国偶像工业中,粉丝见面、握手、合影早已成为标准化的商业产品,明码标价,童叟无欺。

粉丝们也普遍接受这种“花钱买体验”的模式。

但在中文娱乐圈,这种做法仍然显得“不够纯粹”,因为我们的文化传统中,情感交流不应该被商业化。

苏有朋事件的争议性就在于,它触碰了这条模糊的边界线。一方面,市场经济下的差异化服务本身合理;将情感互动明码标价确实有些“变味”。

或许真正的问题不在于是否收费,而在于如何收费。

如果苏有朋从一开始就坦诚地说:“这次音乐会我想尝试一些新的互动方式,VIP票包含合影环节,普通票专注于音乐体验”,可能争议会小很多。

关键在于诚实与透明,而不是一边享受商业利益,一边假装清高。

当我们批评苏有朋“演员无情”时,或许也该反思:我们是否对明星抱有过于理想化的期待?

在这个所有关系都可能被商业化的时代,真正的问题不是明星们变得“势利”了,而是我们如何在商业与情感之间找到一个合适的平衡点。

连情怀都可以明码标价的时代,谈什么真诚,不是有点太奢侈了吗?

举报/反馈

网址:苏有朋:“只卖艺不卖身”,网友:演员无情! https://m.mxgxt.com/news/view/1784386

相关内容

果然是戏子无情,52岁的苏有朋翻车只因他说这是演唱会不是合影会,卖艺不卖身引发争议惊!苏有朋一句“卖艺不卖身”,粉丝心碎,口碑崩塌?

苏有朋道歉后真相反转“卖艺不卖身”,竟藏深意?

苏有朋北京音乐会风波,'卖艺不卖身'言论惹众怒

苏有朋“卖艺不卖身”风波:明星、粉丝与商业的三角纠葛

苏有朋“卖艺不卖身”风波:一场被放大的真心话

苏有朋“卖艺不卖身”风波:艺人真诚道歉的边界在哪?

苏有朋“卖艺不卖身”风波:明星道歉的诚意几斤几两?

苏有朋“卖艺不卖身”风波:音乐会VIP争议背后,商业与情怀的拉锯战

苏有朋因“卖艺不卖身”言论道歉 音乐本质与粉丝服务的拉扯