当我们读经典,我们在读什么|万松浦-经典对谈

主持人:马兵(评论家,山东大学文学院常务副院长)

对话者:阿乙(作家) 畀愚(作家) 陈鹏(作家) 陈集益(作家) 雷默(作家) 赵坤(青年评论家)

优秀的文学作品必然会被选择,会被人一遍遍地重读

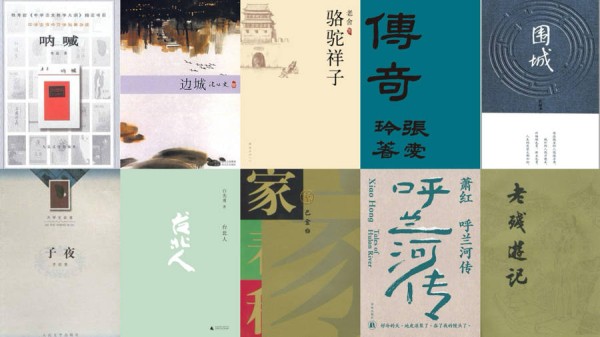

马兵:21世纪已经过了四分之一了,在特殊的时间节点上,人们总会有总结的冲动。上世纪末《亚洲周刊》曾约请作家和学者推选出“20世纪中文小说百强”,其中前十名顺序为鲁迅的《呐喊》、沈从文的《边城》、老舍的《骆驼祥子》、张爱玲的《传奇》、钱锺书的《围城》、茅盾的《子夜》、白先勇的《台北人》、巴金的《家》、萧红的《呼兰河传》和刘鹗的《老残游记》。您怎么看待这个前十的榜单?

畀愚:以上这十部中文小说都是历经了时间的检验,曾经也是被我们许多人奉若经典的作品。至于是不是前十,其实每个读者心里都有一个哈姆雷特,而且是根深蒂固的。但是,作为一名当代的文学从业者,我倒是有个疑问——以上这十部里除了白先勇的《台北人》,其他都是20世纪前50年的。问题是时代在前进,各行各业,各种技术、事物、思潮都在发展,都在应运而生,尤其是到了20世纪末,我想文学创作也不例外。所以,如果说20世纪的中文小说只能选十部的话,它是不是有点太偏重前50年而忽略了中国文学的后50年?

另外我在想,考量一个时代的文学作品是不是适合排名论次?我想说的是“中文小说百强”里面这个“百强”,从字眼就觉得不是特别的文学,有点像企业的年度排行榜。一家企业可以用市值、产值、市场占有率来排名,但“百强”用在一名作家与他的作品上是不是有点过于激进了?哪怕是娱乐行业“十大金曲”的评选,也需要考量唱片的发行量、歌曲的传唱度、电台的播放率与专业评审、大众投票。假如有人较真起来问:这种名次产生的依据是什么?发行量与传播度吗?在21世纪的今天肯定不是的。文学是有标准的,但这个标准是无法被量化的。

因为以上这个疑问,我专门去查了另外的90部作品,发现这个榜单其实是很综合性的,也不是完全以文学性而论的。我个人觉得,如果光以小说的品质而言,以在读者心目中的综合性与文学性来论,其实还有许多作家与作品都没有进入这个榜单。而这都不重要,重要的是优秀的文学作品必然会被选择,会被人一遍遍地重读。

雷默:100年的中文小说浩如烟海,要评选100本出来确实困难重重,这十部作品个个堪称经典,都是经过时间沉淀和读者反复确认的。但这十部作品有一个明显的特征:大部分都是20世纪前半叶的作品,榜单带有比较强烈的代际偏好,这是否意味着下半叶的作家进入经典序列还需要时间的检验,还是在评选过程中对当代作家的刻意回避?就我个人阅读感受来说,这个榜单可以看到中文小说完整的叙事脉络,这些作品也基本建构起20世纪中文小说的核心叙事框架。从题材、主题、小说美学和文本价值上来看,这些作品也对得起过去100年的中文小说写作,和我心目中的十佳大体相似。如果有遗憾,我希望20世纪80年代开始的先锋文学有一部作品进入前十榜单,它可以是马原的《冈底斯的诱惑》,因为它推动了当时的中国小说从“写什么”到“怎么写”的转型,启发和带动了更多后来的作家向实验性文本迈出重要的一步。

阿乙:是的,人们总会有总结的冲动,原因之一是人们认为自己是权威(即只有自己是对的),或者想让别人认为自己是权威。但这没有什么可耻的,相反,是一种积极的现象。正是这千万种意见或决断,最终围绕一些作品形成共识,使它们成为经典。这份榜单没有问题,就是略显保守、滞后。我感觉应该把20世纪后期作家写的一些经典作品提进来(比如陈忠实的《白鹿原》)。我持这样的看法:白话文写作的发展和白话文本身的发展是成正比的,不是前边的作家比后边的作家强。相反,后边的作家站在前边作家的肩膀上,借助前边作家的开疆拓土,更进了一步。

《亚洲周刊》“20世纪中文小说百强”前十

马兵:同样是在20世纪末,美国现代图书公司请纽约公共图书馆《世纪之书》以及兰登书屋《当代文库》的编辑组成评选小组,选出了“20世纪百大英文长篇小说”,乔伊斯的《尤利西斯》高居第一名,第二名到第十名分别是:菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》、乔伊斯的《青年艺术家的画像》、纳博科夫的《洛丽塔》、赫胥黎的《美丽新世界》、福克纳的《喧哗与骚动》、海勒的《第二十二条军规》、柯斯勒的《中午的黑暗》、劳伦斯的《儿子与情人》、斯坦贝克的《愤怒的葡萄》。您又怎么看这个榜单?

陈鹏:任何榜单都难免疏漏。我关注过这个榜单,基本还算公允,有现代、后现代杰作,也有反乌托邦代表作,基本上可以勾勒出20世纪英语文学的样貌。但我也关注过另外一个榜单,排第一的有点让人吃惊,是《杀死一只知更鸟》,可见有时候读者更需要获得直接而强烈的情感共鸣(情绪价值),而不是过于烧脑的掉书袋和意识流。就我个人而言,觉得这份前十不免遗珠,比如海明威的《太阳照常升起》就不该被落下。弗吉尼亚·伍尔芙也应该进来。乔伊斯独占两部有点说不过去。我一直觉得《尤利西斯》特别掉书袋,特别考验读者的心力、脑力、体力,是乔伊斯极尽炫耀技术和智商的“无趣之作”,我内心是很排斥这类写作的。当然,作为诞生于20世纪20年代的先锋派实验之作,乔伊斯要的就是这种傲然的决绝,就是这种从形式到内容的“语不惊人死不休”,这也与当年一战前后全球范围尤其是巴黎先锋思潮奔涌勃发休戚相关。当然,任何专业读者和作者都不会受此榜单影响,我们聊作参考即可。

阿乙:《中午的黑暗》《儿子与情人》我得去下单。我认为《尤利西斯》当之无愧,我在一年内利用各种边角料时间,也算是把它读完了,深深地为它所创立的小说的可能性折服。越到后来,我越认为20世纪是文学史上最重要的世纪。而这和乔伊斯(普鲁斯特)、卡夫卡、博尔赫斯、加缪(萨特)、尤奈斯库(贝克特)等在各个领域内不断的灵感创立相关。然后,我感觉福克纳是另一个代表了巅峰可能性的作家,他的若干部长篇小说仿佛群山巍然耸立,他理应有作品占据第二。《喧哗与骚动》也好,《押沙龙,押沙龙!》《我弥留之际》也好。甚至,把他的一半长篇小说排进前十都不为过。至于其他,似乎也没有争议,可能要为康拉德的《黑暗的心》、奥威尔的《一九八四》、伯吉斯的《发条橙》略表遗憾吧。

雷默:相较于中文小说的十佳,这个榜单更侧重于文学形式的革新和突破,现代主义、反乌托邦、黑色幽默等多元的艺术风格呈现出爆炸性流派争鸣,《尤利西斯》用纷繁复杂的叙事结构表现了意识流小说的巅峰样式,《第二十二条军规》用黑色幽默解构了战争的荒谬,《美丽新世界》用反乌托邦的形式揭示了科技异化后对极权的辛辣讽刺。另外,《了不起的盖茨比》《喧哗与骚动》均给当时的传统小说带来了令人耳目一新的革新意义,推动了英文小说向现代主义文学范式的转型,其广度和深度都给现代小说的发展带来了蓬勃而惊人的变化,应该说是英语文学在20世纪经典化的缩影,但也有一个明显的特征,榜单以英美作家为主,喻示着英语文学,尤其是美国作家在过去100年中的强势和崛起。

畀愚:说个题外话,对待外国文学作品,像我这种只能阅读中译本的人一直是有种困惑的——我读到的是不是只是一个外国故事,而更多是在欣赏一位翻译家的行文习惯和叙述风格?因为经过这么多年的写作,我可以确定一个写作者在书写过程中是会留下自己的印迹的。所以由此推想,我觉得翻译家也一样,他的行文风格、叙事习惯,还有审美情趣与对异域风情的见解,会不会影响到一部翻译作品?

我常常也会异想天开:我们所读到的可能只是那部外国小说译者的语言,而不是原著的文学性在另一位作者笔下的展现。所以,有时候我又在想:我们是不是可以用怀疑的眼光来看待一部作品,对待一份榜单?这也不失为一种文学的态度。因为,一部小说中除了故事,还有许多文学象征的因素存在,比如语言、文字、典故、隐喻、叙事的风格与技巧等等。

长篇小说的魅力,是它为了生长在细微之处呈现出来的怪异、荒诞与复杂

马兵:我们再看另一份榜单。挪威诺贝尔学院与奥斯陆的挪威读书会在2002年五月发布了54国100位著名作家选出的“所有时代最佳百部书籍”。这份“百大”书单问卷调查由诺贝尔学院和挪威读书会共同策划执行,由每位作家提出心目中的十部“世界文学中最佳、最核心作品”,主办方再根据作家们的答案统计出“百大”。在这项调查中,《堂吉诃德》获得超过半数选票,膺选为“举世最佳文学作品”。

陈集益:可能《堂吉诃德》刚好能对应我个人的阅读趣味,它被膺选为“举世最佳文学作品”我无异议。25年前,我刚开始学习写作,就从果戈理的作品中学到了幽默在文学创作中的运用。后来读到《堂吉诃德》,佩服得五体投地。同时又读到《小癞子》《好兵帅克》《第二十二条军规》《鲵鱼之乱》《不祥的蛋》《许三观卖血记》等蕴含幽默意味的小说,便有意要形成“幽默、悲悯、想象”为关键词的写作风格。后来我虽然越写越严肃,但是内心向往那样一种“笑中带泪”式的写作。因为《堂吉诃德》的存在,很多后来的作品只要写到似癫似傻的“反英雄人物”,即严肃却又荒唐的人物,就很难逃离这棵参天大树的笼罩。

畀愚:《堂吉诃德》无疑是一部伟大的长篇小说,我十分喜欢,不止一次地拿出来阅读,但如果只能选一部的话,在我心目中可能不是它。从个人对小说的喜好上来说,我认为长篇小说就像个原始森林,那里有阳光普照,同时又风雨交加,往往翻过一座山又是一种风景;那里既有万物在生长,也有万物在腐败与消亡,充满了各种各样的气息与颜色,还包括许多我们未知的事物,它们在细微之处的那种为了生长而呈现出来的怪异、荒诞与复杂,所有这些才是一部长篇文学作品的魅力。

阿乙:我认为最佳的是马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》。《堂吉诃德》虽然不乏巅峰的意味,但它更大的意义是它具有开拓性;而《追忆似水年华》代表人类在写作领域所能航行的最远程度,或者说所能攀登的最高程度。这样的作品由特殊的人、特殊的出身背景、特殊的生活以及特殊的状态(常年卧床)孕育而成。它是对人类物质、文化、生活的丰富和繁华的礼赞,是在纸笔上开凿出的天堂。

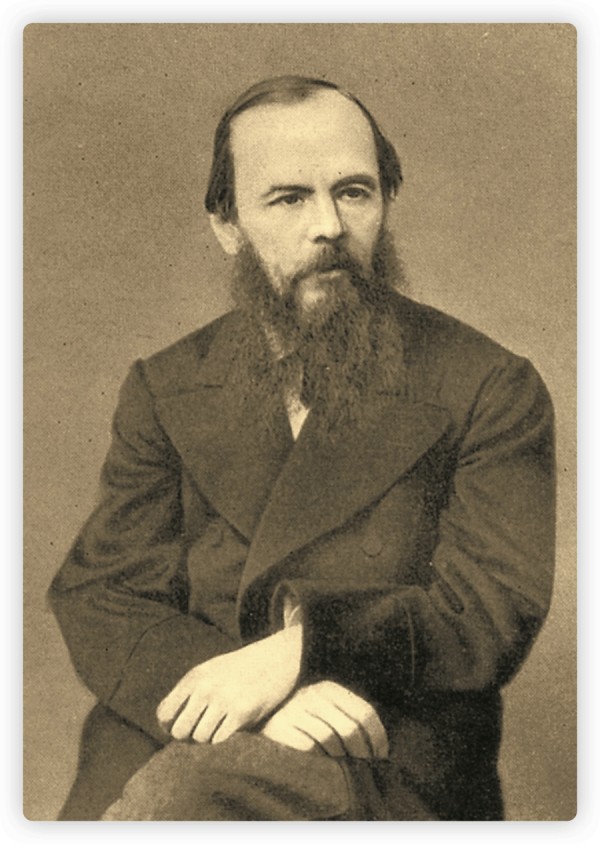

马兵:这份榜单中,陀思妥耶夫斯基是入选作品最多的作家,共有《罪与罚》《白痴》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》四部作品上榜。在您心目中,陀思妥耶夫斯基地位如何?可以谈谈阅读他的个人感受吗?

陈鹏:陀思妥耶夫斯基也是我的文学偶像,排名仅次于塞万提斯。我最爱《罪与罚》和《卡拉马佐夫兄弟》,《群魔》《白痴》排名稍稍靠后。先说《罪与罚》,这一定是人类有史以来最伟大、最精湛的犯罪小说,相较之下,很多侦探小说都成了小儿科。老陀一上场就把凶手交代了,之后看他如何完成灵魂的救赎。这种写法太自信了,他要处理的是人类失去神之后怎么办的问题,不单单是一起受拿破仑思想影响的谋杀事件。《卡拉马佐夫兄弟》的确好,尤其是结尾,老陀似在质疑神的神圣性,这是他对以往写作的一次反叛,作家要迈出这一步不知道有多难。老陀一直在谴责人性,在质问人一旦丢弃了神究竟会沦丧到何种境地。这对无信仰的人们,确如洪钟大吕。我爱老陀,爱他或絮叨缠绕或简洁质朴的叙事风格。无疑,老陀的写作是人类迄今为止最复杂,也是最艰深的写作之一,他对人和神的反复追问,造就了四部辉煌的巨著,或许也为其他作家尤其是中国作家指明了方向:任何不触及信仰的写作,不触及存在本质、灵魂交战的写作,都是立不住的。

赵坤:陀思妥耶夫斯基的重要性不会低于托尔斯泰和契诃夫,虽然他的可读性要差点。太多大段大段的对话、稠密的心理活动、层层铺叠的描述性话语,读起来密不透风。但俄罗斯文学让人着迷的是,同样写时代,写文明悖论和人性心理,作家们彼此的尺规和可及处虽然不同,但人的尊严感和处境的永恒性是可以对话的。托尔斯泰的情感绝境、契诃夫的心理黑洞、陀思妥耶夫斯基的心灵批判等等,理解世界的角度不同,但对于人的勇敢、热烈、高尚等美好品质的自然推崇,是天经地义、毋庸置疑的,也是流转在整个俄罗斯文学民族集体无意识里的。典型的像拉斯柯尔尼科夫,因为杀人被关在西伯利亚的监狱里,让他觉得羞愧难忍的,不是抗争理论的塌陷或者漂着蟑螂的煮白菜,而是善良美好的索尼娅。陀氏或俄罗斯文学里,人格的高贵是绝对标准,没有之一。

陀思妥耶夫斯基

文学创作或文学批评应该拥有遮住名字也能被认出的辨识度

马兵:在当代文学史上,1985年是一个特别的年份,一批先锋作家登台亮相,深刻而剧烈地改写了当代文学的版图。不知不觉40年过去了,回看一下,1985年前后的这些作品,哪一部对您影响最大,原因何在?

畀愚:具体哪部作品不太好说,我只能说在那时的先锋作家中,至少有两位对我是有影响的:一位是余华,一位是苏童。可能更多是因为所处地域的关系,因为我成长与生活的小镇,与这两位作家各自相距也就南北五六十公里,我这里刮风下雨时,他们那边同样会刮风下雨。所以,读到他们的小说时,我有种天然的亲切感与熟识度,至少在地域环境上是不陌生的,那些小说中出现的人物、场景,就连氛围里弥漫的气息都跟我生活的环境大差不离,但更吸引我的是他们的叙事风格,跟以往我所读过的那些俄罗斯文学完全不同,也跟我后来读到的乡土文学、伤痕文学不一样。那种新鲜度就像在封闭的屋里忽然开了个窗口,忽然发现了一片新风景,特别有吸引力。可以说,正因为这些先锋小说的引导,我开始尝试写作,慢慢地,也尝试着去寻找这种先锋的根源,就像临帖人最终都想去看一眼那块拓帖的碑那样,我开始寻找欧美的现代文学作品来阅读。这可能是我这一代写作者共有的文学经历,但这种经历的结果,使很多人不由自主地从先锋小说的写作步入新写实主义。原因有种说不上来的感觉,可能是“只缘身在此山中”吧,但这种蜕变几乎是没有过渡的,好像至今也没看到过有关的深入的研究与阐释。

我之所以选了“蜕变”这个词,就是想表明或者说像我这一代作家中的许多人,我们写作的根源是从20世纪80年代的先锋文学开始的,而且这种脉络是至今清晰可窥的。

陈鹏:当然是马原的《冈底斯的诱惑》。《冈底斯的诱惑》之奇妙,你必须在当下,在40年后才看得更清楚——一种高度自觉的拼贴式的后现代叙事,一种不管不顾、来去自由的先锋精神。《冈底斯的诱惑》不仅是七个片段的去中心化拼贴,更有自我虚构、元叙事、边地叙事、民间叙事(重述)等等,如此恣肆的写作,即便放在今天也是罕见的,放在40年前更是绝无仅有,与彼时世界文坛的后现代写作实现了惊人的无缝对接(一种真正的世界性写作),而经验又是绝对本土化的,它来源于马原自己的生活经历,来源于西藏的神秘启示,今天读来非但没有过时,反而更有力量,也更纯粹动人,是1985年前后非常出挑的杰作。这部小说,以及马原的其他诸多小说,对我一直有影响,我现在很多小说就是复线结构、元叙述,未必都来自马原,但潜意识中肯定会有马原小说的影子。我们很多晚辈也在循着他开辟的道路继续往前走,不幸的是很多人已坠入世俗故事的窠臼,先锋小说凤毛麟角。我认为马原最厉害的一点是,为我们展示了处理自我、神秘、神性,提升日常经验的“方法论”,他的小说触及了经验之外的不可说之说,即小说的形而上问题。就这一点来说,马原仍然是冲在前面的令人钦佩的前辈。

阿乙:我不能准确记得这些先锋作家作品的发表年限。我个人深受这一代从1985年开始登场的作家的影响,我受他们的影响要远大于受民国作家的影响。在我的作品里看不到鲁迅、沈从文、张爱玲的影子,虽然我读过他们多次,但很难说不受余华、格非、莫言、苏童这些作家的影响。他们首先表现了一种之前没有的开放性。我说一个粗略的感觉,就是读之前的中文作品,并不能过多地感受到诗意,但在先锋一代的作品里,语言首先是具有诗意的,就像灵魂回到躯体上一样,诗意回到汉字上面。读格非、余华、苏童的短篇小说,是一种莫大的享受。以前有一位网友说:“阿乙作品的师父是先锋一代,先锋一代的师父是马尔克斯,马尔克斯的师父是胡安·鲁尔福,与其读像阿乙这样作者的作品,不如直接读鲁尔福。”大意如此。我不觉得自己受到羞辱,反而觉得是一种肯定。因为我认为这是一条比较正确的师承道路。遗憾的是,先锋一代之后,文学的实验与探索没有得到保持,至少是在发表平台上,没有看到太多。如果要推荐一部好看、有益的先锋作品,我推荐格非的《迷舟》。

马兵:您觉得先锋文学最丰厚的遗产是什么?我们今天该如何追溯和致敬1985年?

赵坤:先锋文学的遗产,大概是现代意义上的文学,一种“我写作,读者学会阅读”的精英文学追求,一种不断突破边界、打破语言工具化功能的美学创造,一种具有标识性和高度风格化的语言的暴动。至于今天如何追溯和致敬,如果文学创作或文学批评能拥有遮住名字的辨识度,就算是致敬吧。

陈集益:毋庸置疑,在当下作家的创作实践中,先锋文学的精髓已经成为文学传统的一部分,它是我们需要跨越的高标,也是精神的向度。我以为,今天的写作,可能要做的就是将不同的创作元素进行综合运用,使“写什么”与“怎么写”在同一篇小说中得到有效融合。我发现,先锋文学确实也有它的缺陷,就是不少作品有“玩”的性质,作家们在技术上无所不用其极,而在内容上有意消解故事、消解人物乃至主题,使得一大批小说脱离现实生活,不知所云。这些小说以文本形式创新代替了故事和主题,其中有非常优秀的经典,当然也有不少故弄玄虚的伪作。现在回过头去看,“写什么”和“怎么写”其实并不用对立起来,这两个问题是完全可以在一篇小说里同时得到解决的。比如,我们可以将先锋文学的一些创作技巧,运用在很现实的、反映人间疾苦的题材上,而不是纯粹地玩弄形式、凌空虚蹈。基于以上思考,我的小说创作一直有“文以载道”的影子,但是给人的阅读感受,则是魔幻的、荒诞的、多义的,现代派的居多,它们已经不是单一层面上的现实主义。我以为,我们是可以让先锋文学的叙事方法为现实主义内容服务的。

网址:当我们读经典,我们在读什么|万松浦-经典对谈 https://m.mxgxt.com/news/view/1776831

相关内容

当我们读经典,我们在读什么|万松浦-经典对谈美国经典文学作品《白鲸》,我们为什么要读?

沉浸式体验|当我们在采访明星盛典时,我们到底在采访什么?

翻译出版名家谈汉译名著:要多读深读经典原著

青年明星诵读经典,酷我音乐《榜样阅读》引领阅读风潮

再读《当我谈跑步时,我谈些什么》,终于读懂了村上春树

在《朗读者》中,胡歌朗读经典句子,网友:这才是我的偶像!

我在书展“撞”作家丨黄德海:经典不是跟我们无关的东西

《经典通读》推第二辑 明星代言经典读物惹争议

当我们谈论新闻理想时,我们在谈什么?