面对AI 营销,消费者选择“用魔法打败魔法”

想象一下,你是一位电商卖家。某一日,收到了来自消费者的退款申请,下方附着一张产品破损的图片,看起来异常真实。

当你仔细观察,却发现了图片右下方竟然还保留着没有被消除的 AI 水印——原来这是一张由 AI 生成的“假图”。

然而,这个 AI 没有骗过你,却骗过了平台。等回过神,后台已经“悄然”通过了这个“仅退款”的申请。

“AI 还能拿来这么用?”有人打开了思路。

而这场闹剧的创意原型,恰恰来自于商家自己。

互联网陷入欺诈“罗生门”

从去年开始,淘宝等电商平台上出现了部分用 AI 换脸或者 AI 生图技术生成产品展示图的商家,或者在评论区也明晃晃放着 AI 图片。

从买家秀到卖家秀,从卖家到买家,这场由 AI 技术引发的内容“照片”风暴,在此刻形成了一个闭环,不断挑战着品牌、消费者的信任底线。

2019 年英剧《真相捕捉》中就曾警示过 AI 深度合成/生成技术的风险。仅仅几年时间,影视剧桥段便融入现实。AI 技术的普及,尤其是 C 端应用的大规模推广,让 AI 生成内容成为一种“通用化”能力。

电商商家先发现了 AI 降本增效的“奇用”。不少电商商家开始启用 AI 模特、商品图、视频,提升运营效率。

但与此同时,一些商家也开始投机取巧,用 AI 生成虚假的商品展示图,诱骗下单,然而等消费者拿到手,才惊讶地发现货不对版,“从材质到版型,哪儿哪儿都不一样”。

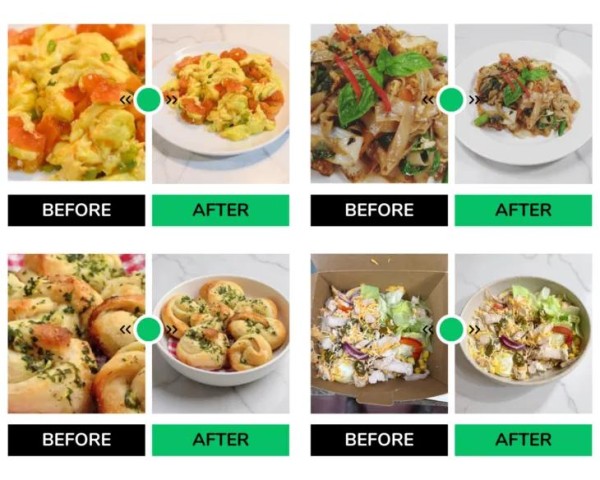

商家用 AI 换脸生成产品展示图

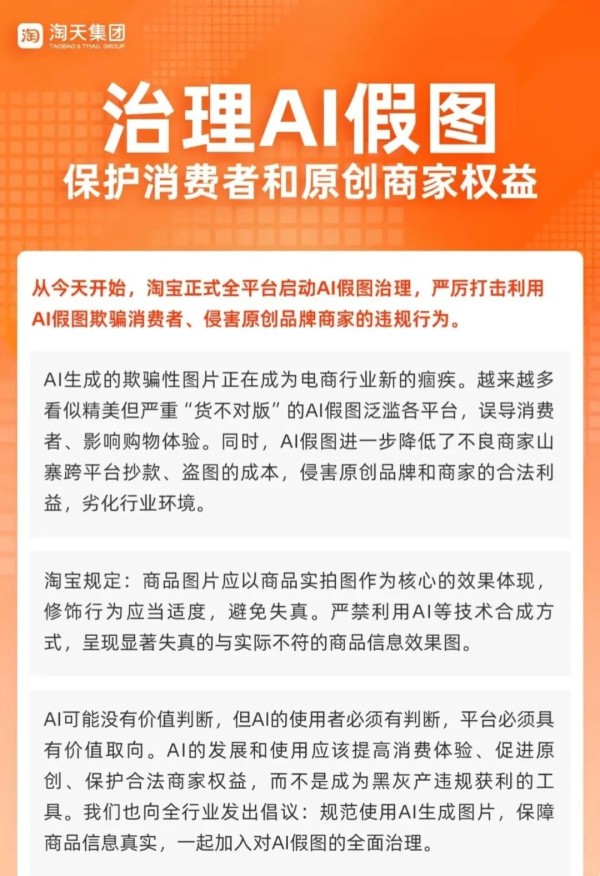

淘宝成为了第一个对 AI 假图“开刀”的平台。

今年 3 月,淘宝出台了关于 AI 假图的约束措施,通过上线 AI 假图识别模型,对一些商品材质或款式不符、商品效果失真或夸大效果、抠图贴图感明显的图片进行拦截。

淘宝上线 AI 假图治理

尽管平台及时采取措施,但发展至今,情况已有些失控。

最近,网友发现外卖平台上也有不少商家开始用 AI 生成虚假的门店和产品图——显著锐化的招牌,明亮宽敞的大堂,人头攒动的顾客,预制菜一般的菜单展示图......与 AI 图片“呼应”的是,可能是现实场景中一处窄小的外卖取餐点。

美团商家用AI伪造门店和产品图

据媒体报道,美团和饿了么方面均成立了专项小组进行治理。这边平台自身的问题还没解决。那边作为反击,用户也开始钻平台的漏洞,用 AI 图片来自伪造售后证据 0 元购。而在一部分网友看来,这种双向的诈骗,也不过是“用魔法打败魔法”而已。

在海外,AI 带来的商业混乱也同步展开。一项第三方研究显示,随机抽取的 3 万条亚马逊评论中,有 5% 左右的美容产品评论是由 AI 撰写完成,并且 93% 的 AI 评论都带有“已购买”标记。

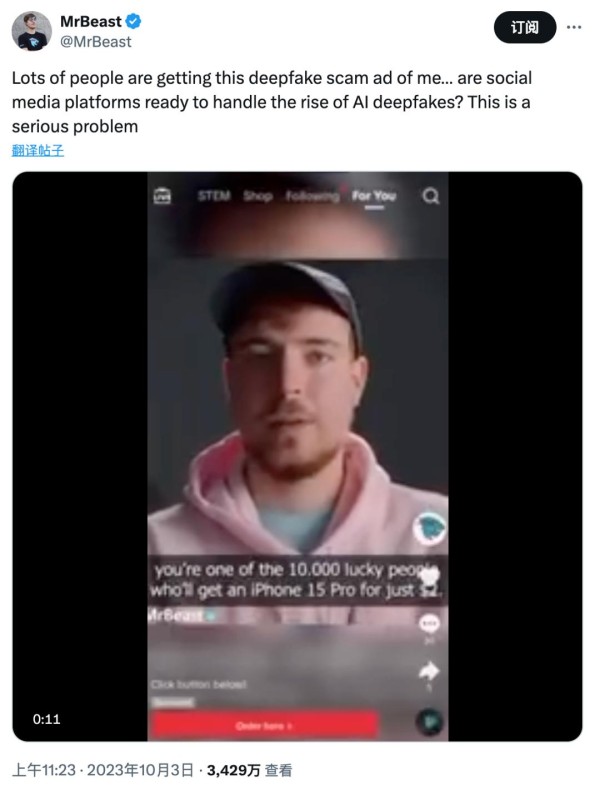

而在 YouTube 等平台上,一些伪造公众人物对产品进行带货推广,甚至诈骗的行为也引起了“公愤”。最为出名的莫过于,TikTok 上曾经出现过换脸 MrBeast(YouTube 上订阅数最高的频道)的带货广告,还被他本人指摘出来。

MrBeast被 AI 换脸伪造代言视频

具有讽刺意味的是,当类似的 AI 内容在平台中泛滥之时,越来越多的平台的审核员都已经变成 AI;尽管有人工审核的辅助,但是这种“既当裁判又当运动员”的情况,势必使得未来的局势愈发复杂。

平台规则追不上 AI 速度

当 AI 生成内容如潮水般涌入商业场景,平台的应对策略正呈现出戏剧性的两极分化。

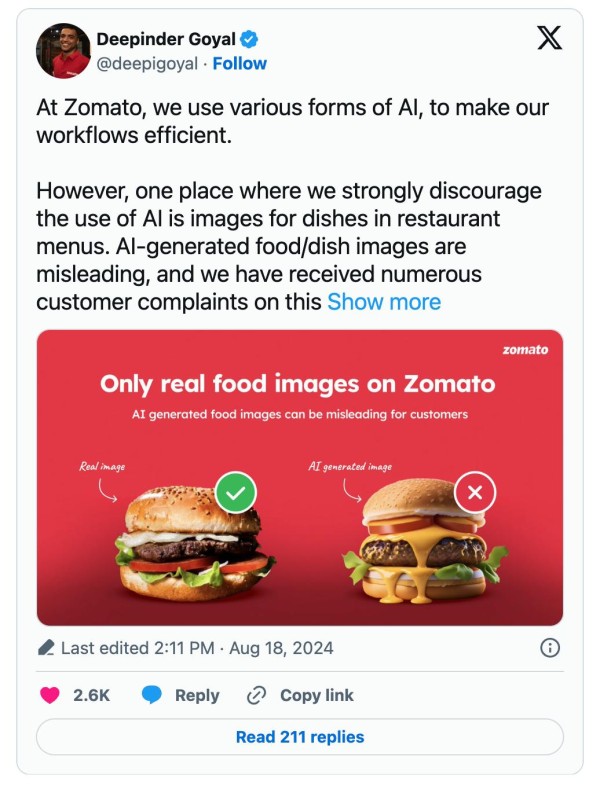

在印度版“大众点评”Zomato 上,因为平台被 AI 生成的餐食图片“入侵”,而收到大量顾客投诉。其首席执行官 Deepinder Goyal 不得不在 X 上表示,平台将不接受任何 AI 生成的菜品图片,同时该禁令也适用于平台的营销团队。

Zomato 在平台上禁止 AI 图片

这种从源头切断虚假内容来源的“一刀切”政策,实属无奈之举。

相较之下,Uber Eats 则选择了另一条路径,完全拥抱 AI。据了解,Uber Eats 拥有 150 多万商家,为了帮助商家取得成功,平台主动提供了包括快速提炼用户反馈评论、自动补充菜单描述等 AI 工具,甚至于平台会被判断为构图、光线不佳的评论返图优化为更“佳”的图片。

Uber Eats为商家提供 AI 工具

Uber Eats 认为,这可以帮助餐厅和用户获取最大的收益。

两种路径看似对立,却殊途同归地指向一个核心问题:面对 AI 这把 “双刃剑”,单纯的“堵”或“疏”,都只是权宜之计。

“坦白说,平台做得还不够。”在某快消品牌数字化负责人直言不讳,“不管是国外社媒还是国内大厂,虽有识别工具和举报机制,但深度伪造内容越来越逼真,AI 检测常有误判;假内容传播比处理快,跨平台又没统一规则,甚至连判定标准都是‘黑盒子’——我们希望平台能统一标识规则、加快处理速度,公开判定流程,不然品牌只能自己扛下所有风险。”

回望互联网发展的早期,盗版内容的泛滥也曾引发类似的治理困境。但彼时的破解之道相对清晰,通过版权法的完善、技术追踪手段的升级,以及平台对侵权行为的严厉追责,从而建立起对创作者良好的生态,刺激正版的良性循环。

可 AI 生成内容的特殊性,让这场治理战役从一开始就更复杂,它不仅是技术对抗,更是对商业逻辑底层的挑战。

盗版时代的矛盾是所有权归属,而 AI 时代的矛盾是真实性边界。更棘手的是,AI 造假的成本呈现指数级下降,而对应的溯源、核对等成本却成倍上升,这也让任何单一平台的监管措施显得力不从心。

品牌的“真实”博弈

在商业生态中,品牌是连接平台与用户的核心,因此品牌所承受的冲击也远比平台治理困境更具体、深刻。

这种冲击首先体现在信任根基的脆弱性上。因为大多数 AI 虚假内容的源头未必是品牌自身,更可能来自竞品的恶意抹黑或匿名主体的攻击。一张合成的图片、一段伪造的视频,高度逼真的细节,一下子就能击穿用户的信任。

有时候,即便品牌辟谣,但澄清内容也远远滞后,且效果并一定能达到预期。

某美妆品牌数字化负责人深有体会:“AI 图片内容会让消费者感觉不真实,有欺诈的嫌疑,所以目前我们所有 2C 的素材,一律禁止 AI 直接生成。”这种从内容生产端切断风险的做法,正是品牌为守住信任底线做出的妥协。

信任之外,品牌的运营精力也会被大量牵制。

为规避 AI 虚假内容风险,品牌可能对全渠道进行“设防”,强化包括对 KOL/LOC 内容的谨慎审查,以及电商、社交平台的排查,提升运营成本。

相比显性的危机,更致命却隐蔽的是,AI 虚假内容对品牌数据源的污染......不真实的数据流入决策系统,可能导致品牌对市场趋势、用户偏好和产品方向产生误判,造成长期战略偏差。

面对危机,品牌已经开始构筑全方位防线。某快消品牌数字化负责人向胖鲸透露了实操方案——技术上,用 AI 工具识别假视频、假评论,给官方内容加“数字水印”;监控上,靠舆情系统实时盯梢微博、抖音等平台的可疑内容;还通过官方蓝 V 认证快速澄清谣言,同时明确员工 AI 使用范围,并联合平台、第三方公司应对恶意攻击。

不过仅就眼前的危机来看,这种双向诈骗式的 AI 魔法对轰,反倒会成为重构品牌与消费者关系的转折点。

“核心还是如何更好满足消费者的需求和体验”,某美妆品牌数字化负责人强调。

从更长久的角度看,品牌、平台、用户与 AI 的关系不能也不会永远停留在攻防战中。AI 是一把双刃剑,既可以制造虚假,也可以建立新秩序。

当各方的核心不再是“如何帮助自己更快获利”,而是“怎么能够用 AI 建立起彼此更真实、强劲、坚固的信任关系”时,这样或许能跳脱出“AI 向恶”的噩梦,进入一个多方共赢的商业新纪元。

只有大家都“安全”了,每个品牌、每个用户才能真正受益。

本文来自微信公众号“品牌拍档”,作者:Hanna Zhou,36氪经授权发布。

网址:面对AI 营销,消费者选择“用魔法打败魔法” https://m.mxgxt.com/news/view/1776032

相关内容

【广告营销】Prada陷入代言人魔咒,品牌代言人该如何选择?周大生“红玛瑙魔咒”:营销鬼话还是消费陷阱?

必有高人指点,王俊凯短短几天已经学会了用魔法打败魔法

蕉下,被自己的防晒魔法打败

现在知道为啥讨厌邪修了吧,用魔法打败魔法才是修真界的真理!

产业营销策划之打造优秀消费者圈子三法

明星代言揭秘:如何用创意营销打动消费者?

黄晓明在用魔法打败魔法,用官宣恋情来否认已婚,网友:高手啊!

口碑营销6大方法,让消费者为你代言

打破魔咒 : 偶像团体运营的商业法则