为什么娱乐圈婚姻变成流量靶子?背后的真相远不止八卦

娱乐圈的婚姻,常常不是个“家”,更像全天候直播的围观现场。有人给他们贴“文艺楷模”的高帽,也有人一口一个“各玩各的”。可咱捋一捋,究竟是婚姻成了舆论的靶子,还是流量把感情当成了投喂?当绯闻一次次占据热搜,我们到底在看事实,还是在看一场算法驱动的戏法?先把时间线摆平,再谈情绪化的评判。

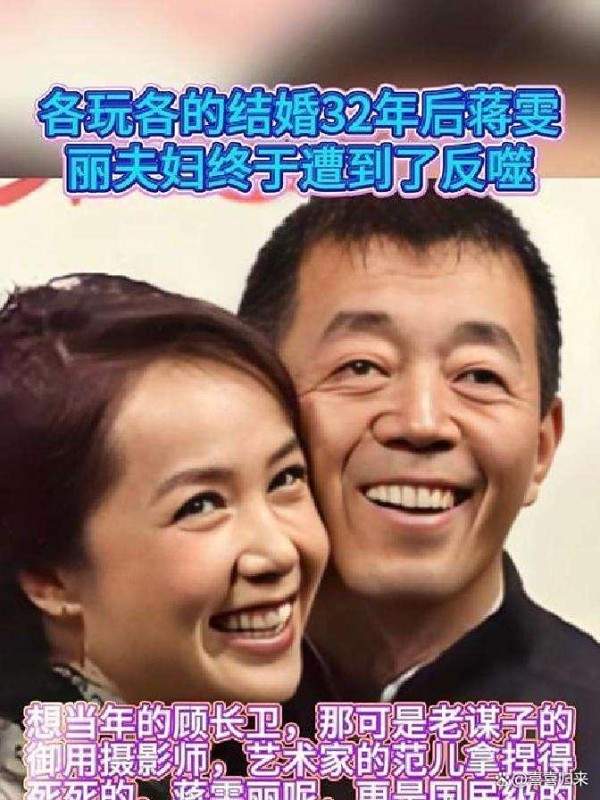

回到起点。1993年,他们领证。他是摄影出身,和几位名导是同窗,后来转做导演,风格鲜明;她来自北影,气质清爽,一部接一部“叫座又叫好”的戏,把《牵手》《大宅门》《金婚》这些名字刻在一代观众的记忆里。那几年,彼此抬轿子,一个在镜头里“给角色加分”,一个在镜头后“给画面定性”,名气、口碑齐飞,典型的强强组合。

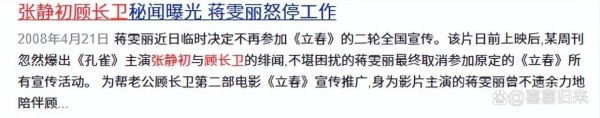

转折点常常来得不敲门。大概2003年前后《孔雀》拍摄时,网上开始有“关系密切”的说法,版本不少,当事人没正面承认;2009年,深夜“车内独处”的描述被曝出,回应是聊工作,但外界看不到完整影像与严谨时间线,这事儿就一直停留在“各说各的”。从那以后,“各自安好”的标签在坊间流行。她这边也被卷进绯闻:与黄轩被拍到“前后脚进酒店”的画面,双方否认;后来和明道合作,又因为年龄差和角色关系引来“违和感”的议论。这些讨论,更多停在观众与媒体的评点层面,权威证据并不充足。而到今天,外界能确认的一点是:他们没有对公众宣布离婚。

到底哪儿是事实、哪儿是情绪?这事儿得掰扯开。先说行业生态,狗仔和自媒体嗅觉灵,平台喜欢“故事化”包装,资本看中了“八卦即流量”的杠杆,一夜之间,一个镜头、一段模糊描述,就能被拼装成“叙事”。在这样的系统里,“叙事常常跑在证据前头”,这不是某一家的问题,是整套机制在催促“快产出、强情绪”。你说观众能不上头吗?但上头之前,咱也得有一条基本线:未经当事人确认、缺乏权威核查的说法,只能先放在“舆论样本”里观察,不能当判词。

再看“标签”的力量。那年之后,“各自安好”成了个流行说法,好贴,好传播。但标签省事,代价也不小。你会发现,每当他们有新作品,第一波讨论常常不是角色和镜头,而是私生活八卦。注意力被“转移”,专业评价被“稀释”,观感自然打折。有人把作品口碑起伏简单归因于绯闻,这其实过于省略——市场环境、选材偏好、宣发策略、平台体量,哪个因素不重?把所有非业务的波动都塞到“私德”里,既偷懒,也不负责。

“楷模”和“反噬”,是两种完全不同的叙事。前者是作品和资历堆出来的形象,后者是围观者为情绪寻找出口的投射。把成年人的婚姻,非要按“传统甜美样本”去验收,不现实;用“你不按我期待的活法就算翻车”的逻辑去盖章,更粗暴。对公众人物来说,名与利是一体两面,被看见是资源,也是代价;但边界在哪里,只有当事人最清楚。对外界,至少有一条硬信息摆在那儿:多年里,双方没有公开宣布离婚。其余的,现阶段都还是“围观中的想象”。

说回作品与风评的关系。哪怕风波不断,创作者的生命线还在内容里。导演要有新的表达,演员要有新的角色状态,这些才是能留下的“硬通货”。如果哪天大家聊起他们,第一反应是片名和角色,而不是八卦,那才是真正意义上的止损。道理不复杂,执行却不容易,因为“讨论私事”太容易获得掌声了。但容易的路,往往不是通往专业的路。

围观这点事儿,咱每个人都不陌生。我们公司有个同事小D,做方案大拿,可一旦传出恋爱了,茶水间的话题立马从“他那页图怎么排”变成“对象是哪个部门的”。项目需要他,大家嘴上说“他靠谱”,可评论区里就喜欢聊“他八卦”。久而久之,小D学会了“话少、干活多”。这和名人处境是不是有点像?注意力迁移的逻辑,在不同场景里复刻。

再比如我那表姐和姐夫,结婚二十多年,外人看着就:“他们挺淡定。”双方都有自己的小空间,一个练书法,一个骑行,朋友圈里几乎互不打扰。有人就问:“这算不算‘各玩各的’?”表姐笑笑:“咱家不是综艺,非得互动才能证明感情?”这话挺扎心。成年人在一起,既有共同体,也有各自的领地。旁观者爱下定义,可定义不等于真相,尤其在缺乏事实支持时。

也有反面教材。我一个哥们,天天在社交平台觉悟满格地秀“恋爱观”,结果分手了,发了个长文,署名“体面”。朋友们看着都替他尴尬:你把私生活当内容,迟早要为情绪买单。公众人物的困境,不过是这个放大镜的版本。你在台上,别人就爱拿你的一切当谈资,可谈资不是证据,热闹不是真相。这点,咱得反复提醒自己,别把瓜当饭。

拉回宏观层面,这种“围观式审判”给社会心态带来的影响是明显的:第一,隐私和知情权的边界被反复模糊,人们习惯用“情绪等于事实”的方式做判断;第二,媒体生态更偏向冲动回报机制,有没有像样的调查不重要,能不能立刻引爆才重要;第三,公众话语越来越“道德化”,以“我认可的生活方式”作为评判标尺,忘了“多样性”和“契约精神”的重要性。这已经不只是某两位的烦恼,而是平台、媒体、受众合力塑造的现实。

那怎么办?有几条“土办法”,话糙理不糙。其一,区分“传言”和“信息”:没有当事人确认、缺乏权威核查的,先放在“存疑”里别盖章。其二,把评价权拉回作品:专业问题用专业语言讨论,别拿私德揣测当作全部依据。其三,别被算法牵着走:热点来了先别上头,过两天看有没有后续证据,很多瓜经不起时间的复盘。其四,对成年人的关系,保持“我不懂但我尊重”的克制,别用自己的剧本套别人的生活。

至于“反噬”的说法,听听可以,别当真。年轻时的选择、成名后的曝光,确实会留下痕迹,但“反噬”并不是某种命运剧本,而常常是公众叙事在找一个戏剧性的。我们看惯了跌宕起伏,恨不得每个故事都带转折。可生活多半是直线:1993年相识相伴,若干年里相互成就,中间舆论起伏,今天依然在各自的轨道上工作。这条线,平实得很,但更接近事实。

也许最值得记住的一句是:成年人的关系没有统一答案。尤其在聚光灯下,与其逼问“你们到底怎样”,不如放下扩音器,让作品自己说话。把时间拉长,很多悬疑会自动归档。舞台上留下的,最终还是角色的回眸、镜头的呼吸,而不是哪条暧昧的描述。我们作为看客,能做的,就是给彼此一点体面,也给自己一条回到内容的路。

所以:下次刷到关于他们的热搜,你会点开评论区,还是点开作品?你更在意的是两人的生活方式,还是镜头里有没有新鲜的表达?别急着回答,留给自己三十秒,留给作品三十分钟。或许等片子看完,那些吵吵嚷嚷的标签,就没那么重要了。

举报/反馈

网址:为什么娱乐圈婚姻变成流量靶子?背后的真相远不止八卦 https://m.mxgxt.com/news/view/1757542

相关内容

娱乐圈八卦背后的真相与思考娱乐圈婚姻高手:聂远汪峰许亚军,都不及八婚的他!

八卦背后的真相:当明星们的故事成为娱乐圈的潘多拉盒子

震撼揭秘:娱乐圈八卦背后的真实故事与暗流

揭秘娱乐圈背后不为人知的八卦与真实面貌

从流量到口碑:八卦背后的影视真相

娱乐圈的吃瓜是什么意思,揭秘明星八卦背后的真相

娱乐圈明星八卦赛道是什么

抖音惠子八卦,抖音惠子,揭秘娱乐圈背后的八卦风云

娱乐圈八卦背后皆有“戏”