说起大山这个人,很多中国人一想起来就觉得亲切。他是个加拿大人,本名叫马克·亨利·罗斯韦尔,1965年5月23日出生在渥太华。家里跟中国有渊源,他的爷爷奶奶在上世纪20年代去过河南商丘,当医生帮中国人看病。

那时候中国乱,他们在那儿工作了几年,还丢了两个孩子,因为肺病啥的。爷爷奶奶回加拿大后,这事儿就成了家族故事,父母老给他讲,让他从小对中国有点好奇心。

长大后,他上多伦多大学,学东亚研究,主攻中国那块儿。老师给他起了个中文名,叫路士玮。他对汉语感兴趣,毕业后1988年通过中加交换项目,来北京大学进修中文。

刚来中国那会儿,大山没想过要当明星。他就是个留学生,学语言,适应北京的生活。没想到1988年底,央视元旦晚会找留学生上节目,他就去了,演了个小品叫《夜归》,里面角色叫许大山。他一出场,说话带点洋腔,但普通话还挺溜,观众乐了。

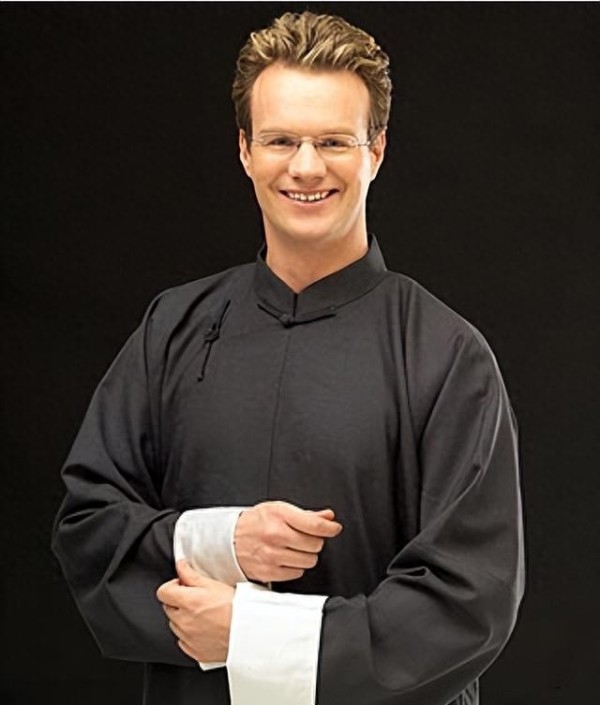

从那以后,大家就叫他大山,他也把中文名改成这个。1989年,他正式拜姜昆为师,成了中国第一个外国相声演员。姜昆收徒弟时,相声界有争议,有人觉得收洋人不太合适,但姜昆坚持了,还说大山有潜力。

大山学相声挺认真,从基本功练起,贯口、抖包袱啥的。他跟姜昆学了不少,还找丁广泉老师帮忙。1989年春晚,他就上去了,演小品。之后几年,他在中国娱乐圈混得风生水起。1996年春晚,他跟马季、姜昆他们一起说相声《送春联》。

1998年,又上春晚,跟潘长江、黑妹演小品《一张邮票》。1999年春晚,相声《同喜同乐》,跟几个外国人一起表演。这样算下来,他四次上春晚,每次都带点中西结合的味儿,让人觉得新鲜。那些年,他红得不行,全国人都认识这个金发老外,说相声还挺逗。

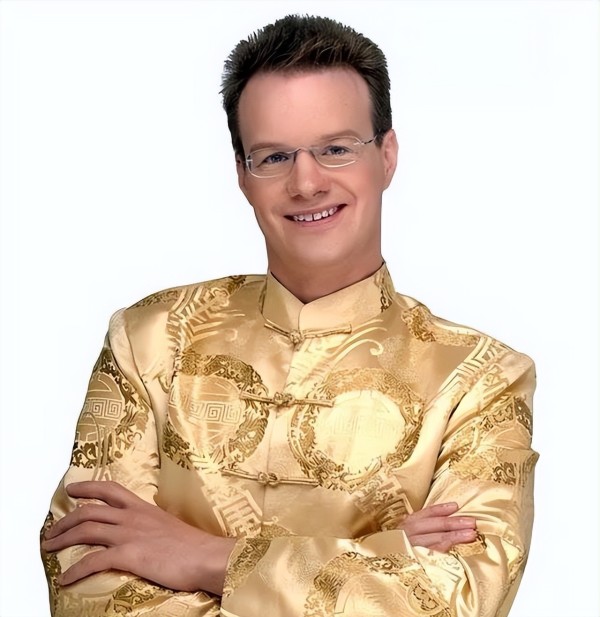

除了春晚,大山干了不少事儿。他主持节目,演电视剧,比如2005年演郎世宁,2006年演斯诺。还拍话剧,2007年跟郭冬临演《超级笨蛋》,巡演好多场。2008年,他拿了上海电视节白玉兰奖最佳配角。加拿大那边也认可他,给了加拿大勋章,表彰他在文化交流上的贡献。

2009年,他当了上海世博会加拿大总代表。2012年,加拿大总理任命他为中加亲善大使。他不光说相声,还做脱口秀,把中国单口和西方stand-up结合,搞了个节目叫《大山侃大山》,从2015年开始推,在澳洲、加拿大演出。

现在说到冯巩那句话的事儿。网上传得挺多,说大山在相声界遇到瓶颈,德云社起来了,他觉得没空间了。冯巩跟他说,要想成功,得跳出舒适圈。

大山一听,醒了,决定离开中国,去国外推广文化。

大山没真离开中国,他一直两头跑,中加之间来回。妻子是中国人,重庆的,叫潘江,1993年结婚,生了俩孩子,一个儿子1998年生,一个女儿2002年生。孩子在加拿大上学,用法语啥的,但他自己没断了中国的事儿。

大山淡出电视可能是因为想换方向。他说过,早期火了,但后来觉得光当明星不够,得做更有深度的文化传播。相声界变化大,他转去主持、教学、外交活动。2010年后,他更多在国外演出脱口秀,讲中国文化。

2022年,推出《大山笑友汇》,在多伦多、硅谷、温哥华演,邀请当地演员合作。2024年,他参演中文版话剧《肖申克的救赎》,演瑞德,在北京、上海巡演。剧组有张国立导演,一帮老外演员,都在中国待过,说汉语。

大山这辈子,就在文化桥上走。他来中国学语言,结果成了名人,又转去传播。网上说离开,可能误解了他移居加拿大那段。

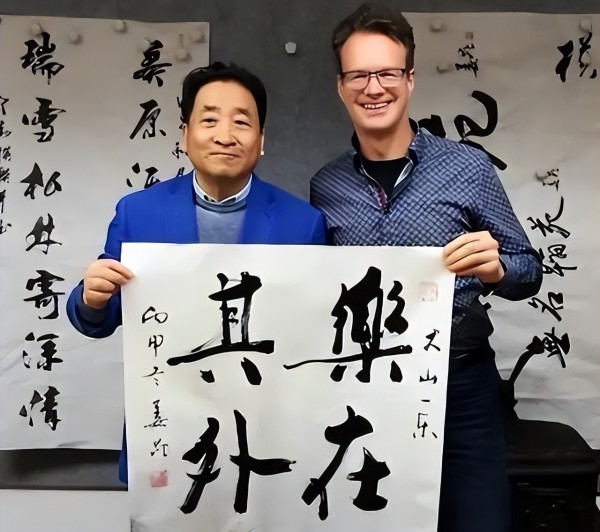

其实他没走远,短视频平台上还分享中国诗词啥的。商丘市聘他当形象大使,河南跟他爷爷有缘。他得过北京十大杰出青年,人民日报说他外国人不是外人。这话挺准,他融入中国,但也带中国文化出去。

回想大山成名路,从留学生到春晚常客,四次上台,影响大。那时候春晚是全国焦点,他一老外说相声,打破了界限。姜昆收他当徒弟,开创先河,虽然有争议,但证明了文化无国界。

他学相声不光模仿,还创新,融进西方元素。冯巩那句话,如果真有,也可能是鼓励他拓宽路子,不是非得留在相声圈。

大山没停下脚步。离开相声主流后,他做外交,主持中加活动。加拿大勋章、上海世博代表,这些是实打实的认可。

家庭方面,他老婆孩子在加拿大,他两边飞,平衡事业生活。孩子大点了,说不定也学中文。2024年话剧巡演,他还在台上活跃,证明没退休。