中国有句古话:民以食为天。说出了食物在老百姓心中的重要地位。上天在中国人的意识里是遥不可及,神一样的存在。我们把食物比作天,足见其重要性及对它的敬畏之心。在物资极度匮乏的过去,普通民众追求的不是生活,而是活着,活着最基本的要求便是食物。获取足够的食物是人的基本需求,是能生存下来的重要保证。食物就是他们的天,他们的命。每天能够吃顿饱饭,就是最大的幸福与满足,是人民活着的最大目标与追求。

人们对粮食,对食物有着一种与生俱来的敬畏与渴求。不仅在中国,在西方的影片中,我们常常能看到他们在吃饭前围坐在餐桌边向上帝祷告,胸前画十,虔诚地感谢上帝赐予食物。这便是西方人的“民以食为天”,同样表达了他们对食物的敬畏之心。

奶奶和父亲都是经历过大饥荒,被狠狠饿过的人。听奶奶说父亲小时候差点被饿死,幸有一位好心人给了一小撮面粉,奶奶加水熬了一碗面汤给父亲喂下,他才捡回一条命。捱饿的滋味已深入他们的骨髓,每每提起,奶奶和父亲都是心有余悸。因此,他们深知食物的重要性,舍不得洒掉一粒米,倒掉一碗汤,他们对食物都怀有一颗敬畏之心,对不爱惜食物,浪费食物的行为深恶痛绝。

每一个从旧时代走过来,经历过大饥荒的人对食物都有着深深的敬畏,因为是食物给予了他们生命,让他们能好好地活在这个世界上。因此,他们都实实在在珍爱着每一粒粮食,珍视每一种食物。他们总会把碗里的食物吃得干干净净,总会小心地捡起掉在地上的食物。也许是因为他们经历过大饥荒,对饥饿的滋味有着切身体会,实实在在体会过饥饿对生命的一点点碾压,对捱饿有着深深的恐惧。他们的这种珍视与敬畏无关,却实实在在,发自肺腑。

虽然从小就听奶奶和父亲讲述他们在饥荒年代捱饿的故事,但对于饥饿我依然没有任何概念。在丰衣足食中长大的我无法理解饥饿,更无法体会饥饿的滋味。对于奶奶和父亲常说的“一粥一饭当思来之不易”的训诫也仅仅只是当作一种饭前必修课,丝毫没当一回事。虽然知道这个世界上仍有地方在因食物不足而捱饿,甚至死亡,但生活在新中国的我们已无需为食物,为活着而忧惧。我们已为生活奔忙,为如何活得更好而努力。

在这种奔忙中,我们似乎丢掉了一种重要的东西。当食物唾手可得,饥饿感在我们的生活中渐渐消失的时候,食物对于我们来说,似乎变得不再那么珍贵,我们对食物已没有了渴望,更没有了应有的敬畏之心。一粒米,一颗豆掉在地上,没有人会多看它们一眼,更没有人把它们当回事。不爱吃的食物随手就扔,弃之如敝帚,心底不起一丝波澜。经常在小区、公园、学校、商场、街角等公共场所见到吃了一半或一半还不到就被扔掉的汉堡、夹饼、面包、饮料等食物。每每看着它们委屈地躺在垃圾桶里慢慢腐烂,我的心里就有种无法名状的痛。

一度以为自己对食物是足够敬畏的,直到这次因为疫情被封控在家。当我因食物不足,不得不把家里的橱柜翻了个遍时,看着自己面前被分成两堆小山似的大包小包,我惊呆了。一堆是没有过期的,一堆是过期的。里面有小米,黄豆、绿豆、薏仁等谷物,也有红枣、木耳、银耳、紫菜、面条等,以及其它乱七八糟的食物。它们有的已过期变质,有的已蒙上了一层厚厚的灰尘。我不知道自己为何把它们扔在黑暗的角落里不闻不问,任由它们蒙尘,失去应有的价值,慢慢变成一堆垃圾。我早已忘记了它们,丝毫不知它们的存在。

昨天还在怕家里的生活物资储备不足而恐慌,如今面对这么一堆食物,忽然有种乞丐捡到金元宝的感觉。这些食材足够我们一家四口吃一个礼拜的了,而且有了它们,将大大提高我们封控期间的饮食质量。我大为欣喜,但看着那些过期变质的食材,我深感惋惜的同时,又深深不安和羞愧,真的是暴殄天物。如果奶奶和爸爸还在,定会狠狠斥责我。

我是一个活得比较随性粗放的人,不但不会精打细算,还整天丢三落四。虽然这些食物的浪费不是我有意为之,但究其根本还是自己对它们不够珍视,缺少敬畏之心。

也许,在我们不珍视食物,不把食物当回事,随意践踏食物的时候,有人正为一餐饭,一瓶水而拼尽全力;也许,在我们享用着各样美食,还嫌弃它们不够精美的时候,有人正因食物匮乏而饥饿难耐;也许,在我们抱怨这个不好吃,那个不好吃,随意丢掉食物的时候,有人正因饥饿时时面临死亡。至今仍对南非自由摄影记者凯文·卡特拍摄的那张震惊世界的《饥饿的苏丹》中因饥饿奄奄一息的儿童心痛。照片中垂死的感觉直击人心,虽然小时多次听奶奶和爸爸讲过饥饿对人生命的威胁,但饥饿与生命的关系从未如此真切的展现在我面前,令我深深震憾。它告诉我们人类还没彻底摆脱饥饿,再次提醒身处富足生活中的我们莫要忘记饥饿,莫要丢掉对食物的敬畏与珍视。

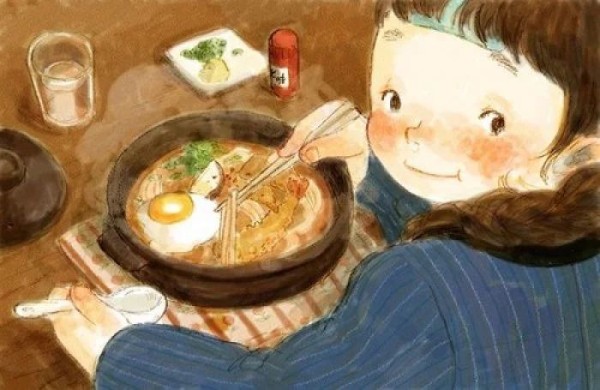

吃饭的时候,捧起面前的碗想像一下,我们吃的每一粒粮食,每一种食物都是与生命息息相关的,它们或他们,都为它成为食物付出了许多,这该是一件多么伟大的事啊。如此,我们怎能不怀有一颗虔诚的心,恭恭敬敬的对待面前的食物,不浪费一粒粮,不倒掉一杯羹呢。怎能不心存敬畏,好好珍视他们呢。对食物怀有一颗敬畏的心,不仅仅是对天地万物保持一种敬畏之心,更是对生命怀有一颗虔诚的心。

失之东隅,收之桑榆。疫情封控让我们留守家中,无法下馆子,无法叫外卖,无法去商场超市,更没有丰富的食物供我们选择。却让我们亲近柴米油盐,重新拿起面板,举起擀面仗,象我们的父亲母亲那样,亲自为孩子们擀面条、包饺子、蒸馒头......做各种各样的中国传统美食;让我们的孩子远离了薯条、汉堡鸡翅等洋快餐,重新拿起了馒头包子和花卷;让可乐雪碧和奶茶远离孩子,重新端起祖祖辈辈传下来的大枣茶、姜茶、银耳秋梨汤......在这种亲近中,让孩子们充分认识了中国美食的多样与美味。

这场疫情让我们慢了下来,暂停追逐的脚步,开始省视内心,思考我们与家庭,社会,国家和世界的关系,思考我们想要的是什么,什么才是我们和这个世界该有的样子,让我们重新思考生命的意义并重拾对食物的敬畏。

2022年11月5日初稿,11月18日定稿

![[小宇宙编辑部]:2024小宇宙年度播客趋势](https://img.mxgxt.com/upload/2026/0125/20260125114408_0_6un38kg.jpg)