清逸墨韵四十载:张广勇的书法哲学与育人之道

清逸墨韵四十载:张广勇的书法哲学与育人之道

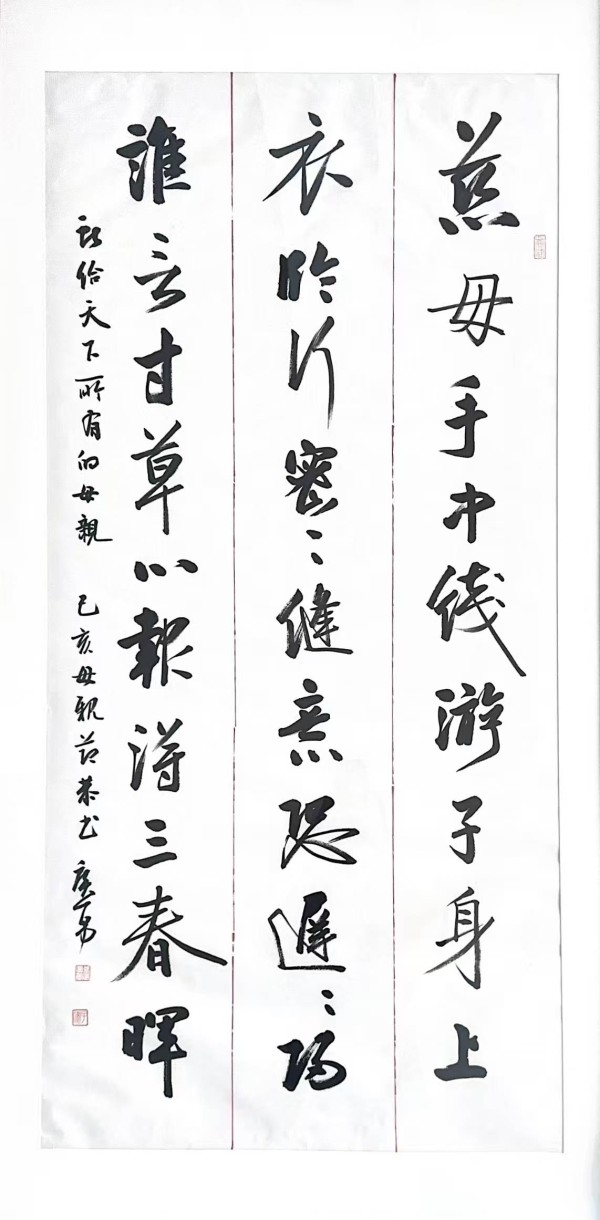

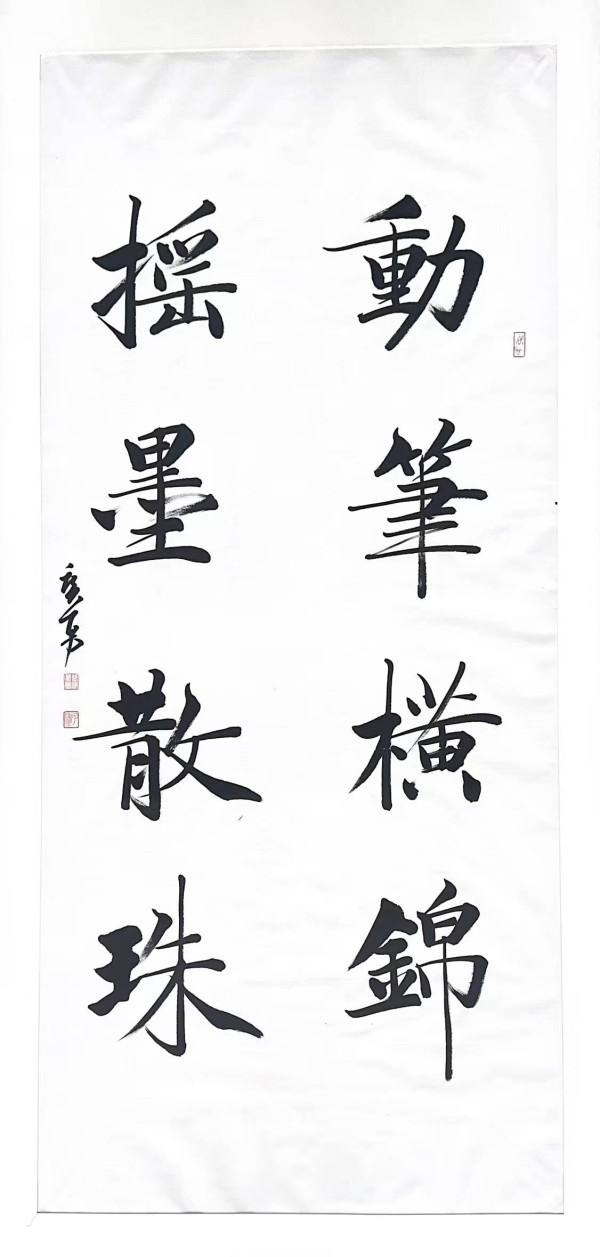

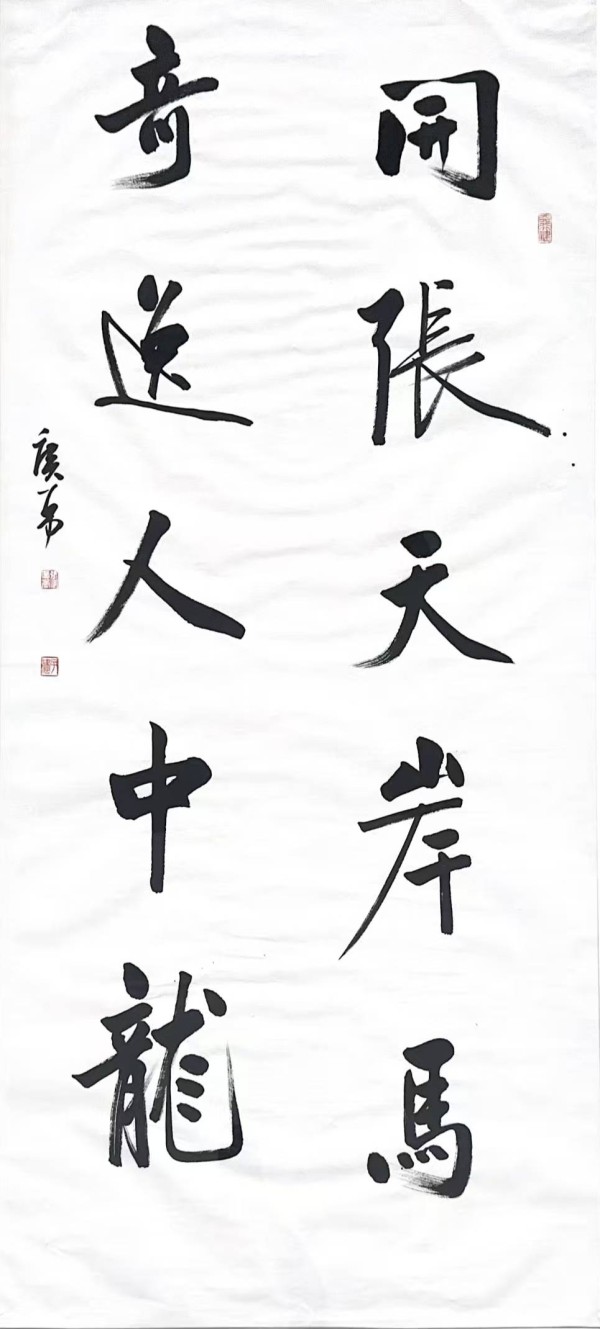

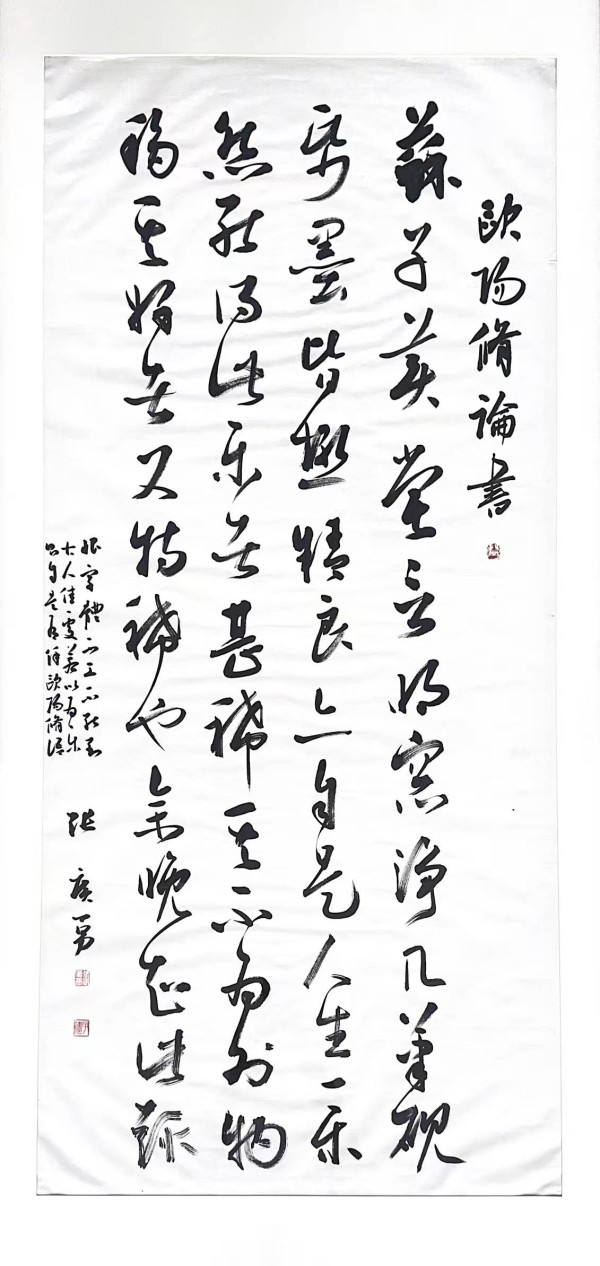

在山东阳谷——这片浸润着水浒侠义与黄河、运河文脉的土地上,张广勇以四十年如一日的坚守,在书法艺术长河中开辟出独特路径。他的书法宗法"二王"与苏米(苏轼、米芾)的经典法度,又融入对《易经》《老子》《庄子》的哲思体悟,形成"清逸、淡远、简约自然"的艺术风格;他的教育以"立德树人、艺道兼修"为核心理念,培养出一批批考入名校的书法人才。这位自称"水庵居士"的书家,用笔墨诠释传统文化的深邃,用书法艺术践行育人的社会责任。

一、故土文脉:在平凡中孕育艺术觉醒

1963年,张广勇出生于阳谷县一个普通家庭。这片诞生过武松打虎传说的土地,既有豪迈侠气,更藏深厚文化底蕴。幼年时,他常随父亲走进文庙,凝视碑刻字迹,懵懂中与笔墨结下不解之缘。成年后,他为自己取字"子健",别署"省庐",又以"水庵居士""静闲堂主"为号——这些名号里,既含对三国名士曹植(字子建)的景仰,更流露对道家"虚静无为"境界的向往。

1982年,张广勇进入阳谷城关供销社工作。物资匮乏的年代,这份与书法无关的工作磨练了他的沉稳心性。他常在灯下临习《兰亭序》《蜀素帖》,砚台墨香与窗外虫鸣交织,成了最珍贵的精神慰藉。这段"于平凡中见坚守"的岁月,让他深刻领悟:真正的艺术修行,不在外界喧嚣,而在内心澄明。正如老子所言"大巧若拙,大辩若讷",日复一日的临帖中,艺术觉醒的种子悄然埋下。

二、艺道日臻:从装裱修复到哲学思辨

1997年,张广勇做出人生重要抉择:辞去稳定工作,投身职业书法创作与教育。这一转身,既是职业的跨越,更是对于艺术初心的回归。次年,他拜师中国装裱大师刘金涛、故宫博物院修复大师孙孝江,系统学习古旧字画装裱与修复技艺。

在装裱工坊,他一次次揭开泛黄古画,触摸历代名家笔触肌理,仿佛与古人跨越时空对话。修复破损的《兰亭序》摹本时,他发现王羲之笔势中暗含《易经》"阴阳相生"的辩证思维——起笔如"乾"之刚健,收笔似"坤"之柔顺,墨色浓淡间尽显"一阴一阳之谓道"的智慧。这种对传统的深度剖析,让他对书法的理解从技法层面升华为哲学层面。他曾在《我的书法教学心得》中写道:"装裱修复不是简单的技术活,而是与古人的时空对话。每一道修复工序,都是对书法生命的再唤醒。"

这段经历和感悟,使他在审美样式与风格的创作方面形成了自己的独特个性。他将装裱中"揭裱""补笔"等技法融入书法创作,形成"溯源循流,入古出新"的艺术路径。观其楷书,笔画如古画修复般细腻精准,结构严谨却不失灵动;赏其行书,笔势似装裱绫绢般流畅自然,墨色浓淡间暗藏韵律;品其草书,线条若古旧纸张的斑驳肌理,奔放中含克制。这种将装裱美学与书法创作深度融合的实践,让他的作品呈现"清逸淡远"的独特气质,正如庄子所言"虚室生白,吉祥止止",于简约中见真章。

三、书风自成:在经典与哲思中构筑精神世界

张广勇的书法,始终在经典与创新间寻找平衡。他宗法"二王"与苏米,却非简单临摹,而是以哲学思辨为经典注入新的生命力。他深入研究《老子》"道法自然"思想,融入书法创作,提出"大字尚米意,小字求晋韵"的理念:大字取米芾的跌宕奇崛,却以道家"虚静"调和锋芒;小字追王羲之的飘逸洒脱,又融入庄子"逍遥齐物"的意境。

创作《兰亭序》主题作品时,他摒弃传统临摹的亦步亦趋,以"庄周梦蝶"的哲学视角重新诠释。他将王羲之笔触拆解为"气"的流动:起笔如"北冥之鲲"蓄势待发,行笔似"大鹏展翅"扶摇直上,收笔若"列子御风"归于虚静。这种将道家宇宙论与书法技法结合的尝试,使作品呈现"清逸而不浮薄,淡远而不失筋骨"的独特风貌。评论家曾评价:"他的书法不是对经典的复制,而是以哲学为手术刀,解剖经典的灵魂。"

近年来,他对书法与《易经》《庄子》的研究更趋深入。他将《易经》"三才之道"(天道、地道、人道)融入章法布局,提出"字为天,墨为地,心为人"的创作理论。在作品《赤壁赋》中,他以苏轼文辞为载体,用书法演绎"逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也"的哲思:开篇以浓墨重笔写"壬戌之秋",如"乾卦"之刚健;中段以淡墨轻描"清风徐来",似"坤卦"之柔顺;结尾以枯笔飞白收束"不知东方之既白",暗合"阴阳相生"的循环之道。这种将文学意境、书法技法与哲学思想三位一体的创作,让他的作品超越单纯视觉审美,成为承载文化传播的重要载体。

四、育人传薪:以书法为舟摆渡人生长河

近三十年来,张广勇始终以"立德树人、艺道兼修"为教育理念,在书法教育领域深耕。他的教学,既重基本功训练,更强调人格修养培养。他要求学生从临摹经典入手,却非机械重复,而是通过"读帖-析帖-创帖"三步法,引导学生理解经典背后的文化内涵。解析《蜀素帖》时,他不仅分析米芾的笔法结构,更讲述宋代文人"尚意"的时代精神,让学生明白书法是"心画"的道理。

他将道家"柔弱胜刚强"思想融入教学,提出"以柔克刚"的练字方法。对性格急躁的学生,让其临习《曹全碑》,以隶书的舒缓平和调和心性;对过于拘谨的学生,则引导其研习米芾《苕溪诗帖》,以行书的灵动打破心理桎梏。这种"因材施教"的方法,让他的课堂成为学生精神成长的道场。曾就读于中国美术学院的学生费晓瑞回忆:"张老师的课不只是教书法,更像一场与哲学的对话。他让我们明白,书法不是技艺的炫耀,而是生命的修行。"

这种教育理念和实践结出丰硕果实。在他的学生中,多人考入清华大学、山东大学、中国美术学院等名校,更有许多成为书法教育骨干。他撰写的《我的书法教学心得》入选全国中小学书法教学论文集,其中"书法即修身"的观点被广泛认可并产生了积极的影响。他常对学生说:"书法不仅是个人的艺术修行,更是社会文化中审美和情感的表达。"

五、未来展望:在时代浪潮中坚守文化根脉

2025年9月,张广勇将在阳谷县图书馆举办"饮水思源"书展暨新书推介会。这场展览既是他艺术生涯的阶段性总结,更是对传统文化的弘扬。他计划将书展与纪念反法西斯胜利八十周年、国庆节主题活动结合,以书法作品诠释"和平""感恩"的时代主题。展览中,他将展出融合装裱美学与书法创作的系列作品,如《道德经》主题册页,每一页均用传统装裱技法制作,经揭底、修口、托底、补洞、全色等工序,形成"一书一世界"的视觉奇观。

新书《书道与哲思》是他四十年艺术实践的思想结晶。书中不仅收录对书法技法的深度解析,更包含对《易经》《老子》《庄子》的哲学阐释。他在自序中写道:"书法是打开传统文化宝库的钥匙。通过这把钥匙,我们既能触摸历史的温度,也能照见未来的方向。"这种将艺术实践与哲学思辨结合的尝试,为当代书法发展提供了新路径。

在全球化与数字化浪潮中,张广勇始终坚守文化根脉。他认为,书法教育不仅是技法传承,更是对文化深层次的认同的培养。他计划未来开展"书法进校园"活动,将传统笔墨艺术带入中小学课堂,让更多孩子在书写中感受汉字的魅力。正如他在一次讲座中所说:"我们不能让书法只成为博物馆里的展品,而要让它成为滋养现代人心灵的活水。"

从阳谷小城的书桌到全国性艺术舞台,张广勇历经四十年沉淀与磨炼,以非凡的勇气、胆识与锐气,书写了一位书法家的成长之路。他的笔墨里,有运河畔的清风明月,有装裱工坊的墨香古韵,更有对传统文化的深情守望。在这个快速变迁的时代,他以"清逸淡远"的艺术风格、"立德树人"的教育理念、"饮水思源"的社会责任,为当代书法发展树立了典范。正如庄子所言"天地有大美而不言",他的艺术与人生,正是对这句话的最佳印证。

2025年8月26日淑敏于杭艺斋

书法家简介:

张广勇,1963年生于山东阳谷,字子健,号退翁、水云庵居士,斋号颇丰。身为教师、书法家,自修书法40载,宗法“二王”及苏轼、米芾,深研《兰亭集序》《蜀素帖》,书风清逸淡远。曾两度举办个人书法暨装裱艺术展,多次在国内外书法赛事获奖,作品被敦煌、银川等美术馆及美国、澳大利亚、越南等地国际友人收藏。

作者简介:

张淑敏,1966年生人,杭艺斋主人,酷爱书画收藏,擅长美术评论。在《中国书画报》《收藏与投资》《搜狐网》《大众网》《联合网》发表文章百余篇。

网址:清逸墨韵四十载:张广勇的书法哲学与育人之道 https://m.mxgxt.com/news/view/1716618

相关内容

深耕帖学传雅韵 翰墨铸魂耀书坛——韩湘人对王宠书法的传承与创新范曾《老子出关》艺术鉴赏:笔墨丹青中的哲学意境

朱墨写心:启功朱竹中的书法精神与文人风骨

“十载点墨化龙”陈中元书法作品展在京开幕

“书圣”王羲之:以书法美学的范式革命,开创了中国书法艺术新纪元

探寻书法之路——以马鹏飞的墨海世界为例

墨迹与心境:颜真卿的书法与人生|历史人物

墨香留韵,书卷传情,申益春书法展在南山图书馆启幕

李明坤先生荣获「墨缘堂艺术大赛」书法特等奖

西城广外街道举办第19届“天宁风韵”书法绘画摄影展