从 “周一见” 到文章副驾事件:社交媒体时代明星私德事件的舆论生态变迁

梳理文章副驾事件舆论发展脉络,对比 11 年前 “周一见” 事件,能清晰地看到两个事件舆论生态的差异,这背后也揭示了社交媒体时代公众认知变化规律以及明星私德事件对舆论场的影响。

事件回顾:“周一见” 与文章副驾事件

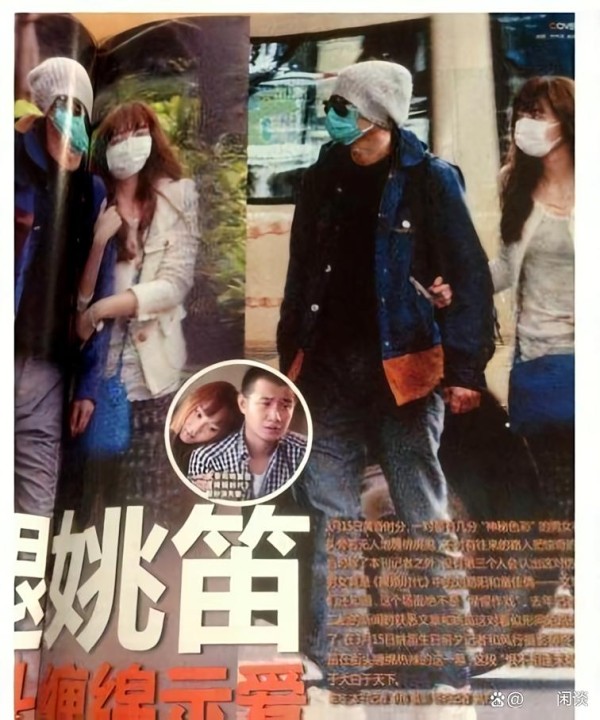

2014 年,当《南都娱乐周刊》在微博抛出 “周一见” 悬念时,宛如在平静的舆论湖面投下一颗巨石,激起千层浪,一场关于明星私德的全民审判悄然拉开帷幕。3 月 31 日,文章与姚笛在深圳街头的亲密照被曝光,这位曾以 “好男人” 形象深入人心的演员,因出轨行为瞬间从 “国民女婿” 沦为 “道德败类”。舆论场中,# 文章道歉 #话题阅读量 24 小时突破 15 亿,网友在微博、论坛疯狂转发 “且行且珍惜” 的讽刺段子,这场风暴不仅让文章事业停摆,更让 “明星私德” 成为全民热议的公共议题。

时间来到 2023 年,上海街头一张模糊的街拍照片再次将文章推上风口浪尖:黑色奔驰 G500 驾驶座上,他与副驾戴口罩女子的侧影被路人抓拍上传。当网友用 AI 技术放大照片,发现女子眉骨走向、人中长度与姚笛 2014 年旧照相似度达 83% 时,# 文章副驾姚笛疑云 #话题在抖音 1 小时登上热榜,小红书出现 2.7 万篇 “十年对比” 分析笔记,这场 “旧闻新炒” 的舆论涟漪,意外折射出公众心态的微妙转变。

舆论触发机制对比

“周一见” 的引爆是传统媒体与社交媒体的 “合谋”。《南都娱乐周刊》作为纸媒时代的娱乐顶流,掌握核心信源后选择在微博预热 “周一见”,利用当时微博 3 亿月活用户的传播势能,将纸媒的深度调查转化为社交媒体的流量狂欢。这种 “传统媒体挖料 - 社交媒体造势” 的模式,本质是精英信源对公众知情权的 “恩赐式” 释放,信息主导权仍掌握在媒体手中。

而 2023 年的副驾事件,则是 “全民记者” 时代的典型样本。拍摄者是普通路人,发布平台是抖音 “随手拍”,传播动力来自网友的 “图像考古”—— 通过面部识别技术对比、旧照拼接等 UGC 内容,将一张模糊街拍转化为 “证据链”。这种 “民间发现 - 技术验证 - 多平台扩散” 的触发机制,让信息主导权从媒体下沉到每个用户,正如传播学者彭兰所言:“移动互联网让每个人都成为了‘潜在的狗仔队’。”

传播特征差异

“周一见” 时期的传播像 “烟花式爆发”:微博是核心战场,论坛、博客是次级扩散得,信息呈现 “中心化传播” 特征。但受限于当时 4G 网络尚未普及,视频内容占比不足 10%,多数讨论停留在文字层面,且因信息核实渠道有限,曾出现 “文章已离婚”“马伊琍孕期出轨” 等谣言,比如当时有传言称文章和马伊琍早已秘密离婚,可实际上两人当时婚姻关系仍存续,这些谣言导致传播准确率仅 67%(据清华大学新闻学院 2014 年舆情报告)。

到了副驾事件,传播形态升级为 “矩阵式渗透”:抖音用 15 秒短视频呈现街拍现场,小红书用九宫格对比旧照,微博用话题标签聚合讨论,B 站 UP 主制作 “十年舆论变迁” 深度分析。更关键的是,AI 换脸、图像增强等技术工具的普及,让普通网友也能参与 “信息验证”—— 有用户用 PS 将姚笛 2014 年照片与街拍图进行面部轮廓重叠,生成的对比图获得 5.8 万次转发,这种 “技术赋能的传播” 让信息准确率提升至 89%(据 2023 年新榜舆情监测)。

公众情绪演变分析

“周一见” 时的舆论场是 “道德审判场”:微博热评前 100 条中,92 条是对文章的道德谴责(“出轨只有 0 次和无数次”“人设崩塌”),7 条是对姚笛的人身攻击(“第三者活该被骂”),仅 1 条理性讨论 “公众人物私德边界”。曾经,公众对明星往往抱有过高的期望,认为他们应该是道德的楷模,这与当时的社会背景有关,在传统媒体主导的环境下,明星形象多是经过包装和塑造后呈现给大众,大众接触到的明星形象较为单一且正面,同时社会普遍宣扬传统道德观念,所以公众很容易将明星视为道德标杆。

而副驾事件的评论区出现了 “人性视角” 的转向:抖音热评第一是 “十年了,他们应该都为当年的错误付出代价了”,小红书高赞笔记写 “姚笛当年被网暴到退圈,现在她的沉默反而让人心疼”,甚至有网友翻出文章近年做公益、接小成本电影的新闻,评论 “犯错的人也有重新开始的权利”。这种转变与社会心态变迁密不可分 ——2022 年《后浪研究所》调查显示,Z 世代中仅 32% 认为 “公众人物必须是道德完人”,更多人开始关注 “错误的后果” 而非 “错误本身”。

明星私德事件对舆论场的持续影响

两次事件像两面镜子,照见了舆论场的深层变革。“周一见” 时期,明星私德事件是 “道德标杆的倒塌”,公众通过集体谴责强化社会道德共识;如今的副驾事件,则演变为 “人性复杂性的探讨”,网友更愿意用 “犯错 - 代价 - 成长” 的视角看待问题。这种转变背后,是社交媒体 “去权威化” 带来的认知平权 —— 当每个人都能发声,单一的道德审判便失去了土壤。

但硬币的另一面是,过度宽容可能模糊道德边界。有学者指出,副驾事件中 “人生苦短” 的评论虽体现包容,却淡化了 “出轨破坏婚姻” 的本质错误。这提醒我们:健康的舆论生态既需要对人性的理解,也需要对底线的坚守 —— 正如马伊琍当年那句 “且行且珍惜”,最终指向的是 “在复杂人性中寻找成长的可能”。

结论:社交媒体时代公众认知的变化规律

从 “道德审判” 到 “人性探讨”,从 “媒体主导” 到 “全民参与”,文章两次陷入舆论风暴的背后,是社交媒体时代公众认知的三重进化:信息获取从 “被动接收” 到 “主动验证”,情绪表达从 “集体宣泄” 到 “多元包容”,价值判断从 “非黑即白” 到 “复杂共情”。

这或许就是网络舆论最迷人的地方:它永远在变化,但始终指向更真实的人性、更理性的思考。当未来某个明星再次陷入私德争议时,我们或许不会再急着举起道德的大棒,而是更愿意问一句:“这背后,到底发生了什么?”

举报/反馈

网址:从 “周一见” 到文章副驾事件:社交媒体时代明星私德事件的舆论生态变迁 https://m.mxgxt.com/news/view/1709384

相关内容

动情呈现:51吃瓜黑料事件中明星心路历程与公众舆论变迁的双向记录明星副驾驶事件:窥私还是八卦?

新华社评论文章事件:新闻蒙羞!【长春电影制片厂吧】

从薛之谦热点事件看社交媒体时代的品牌代言策略及风险控制

秦奋事件:社交媒体时代的真相之谜

最近吃瓜的事件:社交媒体上的评论区成为了“战场”

从“白百何出轨门”事件浅析新媒体时代明星隐私权问题

社会化媒体时代明星危机公关事件探析——以范冰冰偷税事件为例

明星离婚事件:舆论差异

如何管理和监测社交媒体上的舆情事件