德云社困局:传统艺术如何在流量时代守住”德”字招牌? – 千跃网

德云社深陷弟子丑闻与管理危机,传统艺术如何在流量时代守住艺德底线成为生死存亡的关键问题。 2025年夏,尚九熙与何九华这对七年搭档的公开决裂,再次将德云社推上舆论风口。这已不是德云…

德云社深陷弟子丑闻与管理危机,传统艺术如何在流量时代守住艺德底线成为生死存亡的关键问题。

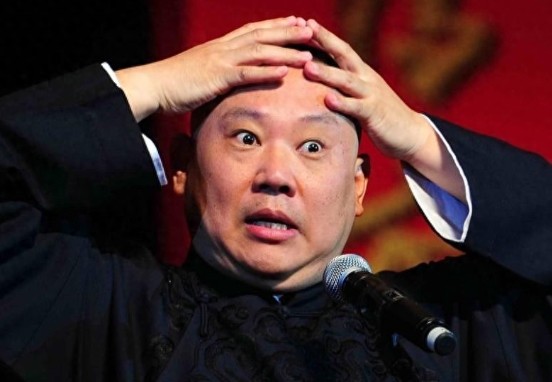

2025年夏,尚九熙与何九华这对七年搭档的公开决裂,再次将德云社推上舆论风口。这已不是德云社第一次因内部矛盾成为公众焦点,从曹云金出走到张云雷失言,从张九南家暴到陈霄华猥亵,这个曾经风光无限的相声帝国,正面临前所未有的信任危机。人们不禁要问:在流量至上的时代,传统艺术团体该如何守住”德”字招牌?

德云社的崛起曾被视为传统相声复兴的标志。郭德纲带领一众弟子,将这门濒临没落的传统艺术重新带回大众视野。小剧场里座无虚席,商演一票难求,年轻观众开始追捧相声演员如追星。然而,这种”饭圈化”的成功背后,却暗藏着传统艺术团体现代化转型的深层困境。

德云社的管理模式始终未能摆脱传统班社的窠臼。在组织结构上,它既不是现代企业,又失去了传统班社的纯粹性。这种”四不像”状态导致管理混乱,师徒关系与契约关系纠缠不清。曹云金事件暴露的收入分配问题,尚九熙何九华裂穴反映的资源争夺,本质上都是传统人情社会与现代商业规则碰撞的必然结果。

更值得警惕的是,德云社在快速扩张中似乎迷失了方向。为了维持商业热度,它不得不持续制造话题、打造流量演员。岳云鹏的综艺化、张云雷的偶像化、秦霄贤的网红化,都是这种策略的产物。但当艺术让位于流量,艺人的专业素养与道德底线就容易被忽视。张云雷调侃国难的”地震梗”,秦霄贤被爆的私生活混乱,都是这种价值扭曲的恶果。

德云社面临的困境并非个例。在戏曲、曲艺等传统艺术领域,许多团体都在商业化转型中遭遇类似挑战。北京某著名京剧团曾因过度包装年轻演员引发老艺术家不满;南方某曲艺团则因内部利益分配不均导致人才流失。这些案例都说明,传统艺术团体的现代化不能简单等同于流量化、饭圈化。

要破解这一困局,德云社需要重建”三位一体”的价值体系:

首先是重塑艺德标准。传统艺术讲究”学艺先学德”,郭德纲常说的”台上无大小,台下立规矩”不能沦为空话。应当建立明确的道德行为准则,对违反者实行”一票否决”,而非出事后再匆忙切割。

其次是改革管理制度。可以借鉴现代演艺经纪公司的科学管理方法,建立透明的收入分配机制、规范的合同体系,同时保留传统师徒传承的文化精髓。日本吉本兴业在保持传统落语艺术本质的同时,成功实现了现代化管理的转型,值得参考。

最重要的是回归内容本位。德云社需要从”造星工厂”回归”相声团体”的初心。与其不断制造话题演员,不如沉下心来打磨作品。郭德纲早期的《我要反三俗》《论相声五十年之现状》等作品之所以经典,正是因为其深刻的文化思考和艺术创新。

当下舆论对德云社的批评,某种程度上是观众对优质传统文化内容的渴望。在短视频、网红经济大行其道的今天,人们反而更加珍视那些有深度、有底蕴的艺术形式。德云社若能借此危机实现蜕变,不仅能够自救,更能为整个传统艺术行业的转型提供范本。

传统艺术的现代化不是非此即彼的选择题。它既不能固步自封,拒绝一切新变化;也不能全盘商业化,丧失文化本色。如何在保持艺术纯粹性的同时拥抱时代,如何在获取商业成功的同时守住道德底线,这是德云社必须回答的问题,也是所有传统艺术团体面临的共同课题。

德云社的招牌还能挂多久?答案不在于它有多少流量明星,而在于它能否重新擦亮那个最重要的”德”字。毕竟,观众最终记住的不会是无休止的八卦纷争,而是那些真正打动人心的艺术瞬间。在这个意义上,德云社的危机,或许正是它重生的开始。

网址:德云社困局:传统艺术如何在流量时代守住”德”字招牌? – 千跃网 https://m.mxgxt.com/news/view/1688847

相关内容

郭德纲招牌“德云社”,德字多一横,明明是错别字,他为何不改?德云社“龙字科”:一场商业化与艺术传承的博弈? 师徒裂痕,未来何在?谁动了相声的奶酪?

德云社传统文化应如何发展?传统功底和创新尤为重要

揭秘:德云社粉丝的硬核世界,郭德纲、于谦、岳云鹏、孙越如何引领相声热潮

岳云鹏跨界开唱:传统艺人的破圈困局

德云社饭圈化:艺术与金钱的博弈

德云社人气明星接连出事,郭德纲的“金字招牌”还能维持多久?

德云社:从乡间走穴搭台到传统文化殿堂的逆袭传奇

德云社『云鹤九霄』 发扬传统曲艺的新力量

流量时代的艺人必修课:在泡沫中寻找艺术的锚点