当代年轻人不是i人就是e人,MBTI人格测试真的可以定义我们吗?

腾讯新闻《陌生的身边》栏目,关注社会洪流及身处其中的个体体验。通过社科学者的长期洞察与观点碰撞,带我们重新发现身边、理解身边。

腾讯新闻《陌生的身边》栏目,关注社会洪流及身处其中的个体体验。通过社科学者的长期洞察与观点碰撞,带我们重新发现身边、理解身边。

核心要点:

1MBTI对人的心理机制做了很强的推论,这使得我们做测验时会觉得非常有趣,只需要一点点测试就可以反馈非常多的推论性结果。但需要注意的是,这些推论在没有足够多数据支撑的情况下,误差可能会比较大。

2年轻人确实不喜欢被贴标签,但不喜欢的是被别人、尤其是被权威贴标签。年轻人自己给自己贴标签、做角色扮演是很开心的,因为它就是娱乐。MBTI在年轻人群中首先是个娱乐工具,同时也是一个交流工具和自我保护工具。

3MBTI的热潮也反映出青年人特别想要认识自己、明确自身的定位,所以这个测验不是火在老年人群体中,而是火在青年和青少年群体中。

4有这么多人愿意说“我是i人”,这也代表一种心态,代表我们更尊重自我、更注重内向的感受了。当i人并不可耻,这也是我们听到更多i人自我吐露的原因。

你是内向的i人还是外向的e人?这恐怕是过去一年中最火的问题,年轻人开始突然流行用“我是 i 人”介绍自己。MBTI人格测试爆火背后的原因是什么?当我们用“我是 i 人”自我介绍时,我们在表达什么?是社会发展变化让年轻人变得更内倾了吗?

腾讯新闻《陌生的身边》栏目联合新周刊发起圆桌对话,邀请浙江大学传媒与国际文化学院“百人计划”研究员周睿鸣、武汉大学哲学学院教授苏德超、中国科学院心理研究所教授陈祉妍对谈解读。

以下是对谈实录。

一、“我是i人”:是人格的侧面,也是社交预告

周睿鸣:在过去的一两年中,我们到底是“i”还是“e”成为社交网络和日常生活当中一个非常有趣的谈资。从我身边的观察来看,用“i人/e 人”来做自我介绍确实十分流行。最近由《语言文字周报》主办的 2023“十大网络流行语”公布了评选结果,“i人/e人”也作为年度关键词上榜了。两位老师做过MBTI的人格测试吗?你们是i人还是e人?

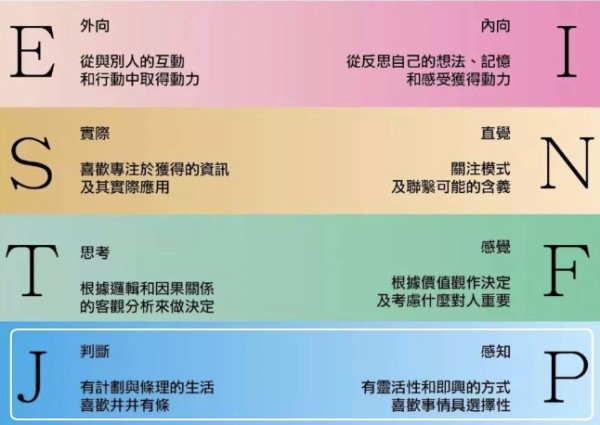

陈祉妍:我在本科的时候就有做过MBTI测验(编者注:即迈尔斯类型指标,Myers Briggs Type lndicator,是当下流行的职业人格评估工具),后面也做过其他根据荣格理论编写的测验,比如KTS等(编者注:凯尔西气质,Keirsey Temperament Sorter,是凯尔西在MBTI的基础上进行扩展和建立的性格学说)。从MBTI测验结果来看我是INFP(编者注:即调停者型人格,调停者型人格往往是安静、思想开放和富有想象力的),是网上特别常见的那种人格。

苏德超:我做过很多次测验了,我是e人。我有时候是ENTP(编者注:辩论家型人格,该类型人格往往是故意持相反意见的人),有时候是ENFJ(编者注:主人公型人格,该类型人格的人是天生的领导者,充满激情,魅力四射)。结果不太一样,但“e人”是无疑的。

(MBTI16型人格图,图源:清博智能)

(MBTI16型人格图,图源:清博智能)

周睿鸣:在我们三个人之中,苏老师是唯一的e人,陈老师和我是i人。二位如何看待身边的i人?

苏德超:我觉得i人也挺好的。现在i人特别多,我带的研究生里面就有十几个是i人。现在e人几乎就像是熊猫一样稀少,像我们今晚三人就我一个人是e人。在和学生聚会的时候,我是很害怕冷场的,我不说话的时候会希望有学生将话题继续下去,如果都不说话只是默默吃饭的话就会像我批评了谁似的。但在这种场合,绝大多数同学都是不讲话的,只有其中一两个会接话,于是我认为他们是e人,但一问他们其实也是i人。

陈祉妍:“ i人”和“e人”,也就是通俗对应的“内向”和“外向”这个概念,最早是心理学家荣格提出来的,他认为这是人类性格最基本的分类,现在已经很充分地应用在我们的生活中了。但我们日常生活中理解的只是荣格概念的一部分,他提出的“外向”或“内向”其实指我们的心理能量是投注在外部世界还是内部世界。但是我们生活中只用了其中的社交性这一个侧面。

说“我是i人”,其实就是说我有点社恐,我在新环境中比较慢热;说“我是e人”,其实就说我很喜欢热闹,喜欢跟朋友在一起。我们只是用了荣格理论的一个侧面来形容自己,在刚认识彼此的时候用MBTI做一个预告:我慢热但并不代表我高傲,不是看不起人;或者说我比较爱热闹,但你别嫌我吵。(在这种预热)之后大家会有更好的心理准备来接受对方的不同。

但我其实不是很认同这种两分法,所有的两分法都是对世界过于简单的一种判断,事实上每个人可能都在“e/i”的两端(游走),非常内向和外向的人都很少,我们可能都是混合体。我是个i人,但是有时候你也会看到我非常外向和健谈的一面,不像一个内向的人。因为我们每个人都是多侧面的。

二、MBTI爆火:科学性与娱乐性兼具,但人不是刚好能被放进16个格子里

周睿鸣:我们借助MBTI这样的人格测试,在社交过程中把自己简单地推介给别人、也进一步认识自己。作为普通人,在互联网上和从前的书籍报刊上也接触过各类型的心理测试,但好像都不如MBTI一样这么火热持久。MBTI人格测试的科学性体现在哪里、又有哪些局限呢?

陈祉妍:MBTI在主流的心理学中处于相对边缘的地位。它不像某些星座测评那样被心理学排斥且认为是不靠谱的,但也不像主流心理学中最经典检验病态人格的MMPI明尼苏达多项人格问卷(编者注:由明尼苏达大学教授哈瑟韦和麦金力于40年代制定,该问卷的制定方法是分别对正常人和精神病人进行预测,以确定在哪些条目上不同人有显著不同的反应模式,因此该测验最常用于鉴别精神疾病)那样权威。我们国内泄露和滥用比较严重的是16PF卡特尔16种人格因素问卷(编者注:由美国伊利诺州大学人格及能力测验研究所卡特尔教授编制而成的一种精确可靠的测验)。16PF问卷也在自我认知、职业指导、婚姻匹配、团队建设和人际关系多个方面有着咨询作用,它的应用领域和MBTI 是比较相似的。

主流心理学测试和MBTI的差异主要是前者基本属于特质论的流派,它将人的心理分成很多小的模块,根据你在每一个模块分数上的高低组出来一个拼图,它完全是基于数据验证之后确认的结果,所以这个流派的科学性得到公认。

而MBTI来自荣格的心理学,相对而言它的数据驱动部分是较弱的。MBTI通过理论推导,一个人意识中是外向,那无意识中会有很多内向的成分;如果这个人的优势功能是思维,那他的情感可能会是较弱的功能。MBTI对人的心理机制做了很强的推论,这使得我们做测验时会觉得非常有趣,因为你只做了一点点测试,就可以给你反馈非常多的推论性结果。

但需要注意的是,这些推论没有足够多数据支撑的情况下误差可能会比较大。MBTI将人分成了16种类型,但是人不是刚好就能够放到16个格子里的,你可能是处于某个格子的边缘或者交叉点上。

苏老师说自己不同时候的MBTI测试结果会发生变化,但在人格理论中,如果没有经受较大冲击,人格是不会发生太大变化的。结果不同可能是因为受到了测试时的情境、内心因素等影响,有时候测验较短也会加大结果的误差。

(图源:南方新闻网)

(图源:南方新闻网)

周睿鸣:MBTI人格测试是一种理论驱动型的测试,而16PF测试是数据驱动型测试。在人格测试的热潮下,理论驱动型的人格测试恰好给了我们更多的阐释和推演空间,这是不是MBTI 在过去一年多爆火的原因?您从心理学的角度怎么看?

陈祉妍:是的,我觉得这是它爆火的原因。延伸来看,16种人格当中没有优劣之分,所以我们亮出自己标签的时候不会觉得谁高一等,谁低一等,因为每一个都有自己的优势和不足。而在特质论中一些维度是有明显的好坏之分的,比如情绪稳定度等。

MBTI的热潮也反映出青年人特别想要认识自己和明确自身的定位,所以这个测验不是火在老年人群体,而在青年和青少年群体中。

周睿鸣:陈老师提到说MBTI在年轻人当中比较火,但这里面似乎有一个矛盾的地方。年轻人通常是不太喜欢被贴标签的,但是却不排斥“i人”和“e人”这样的标签,反而还很受欢迎。从苏老师的专业角度来看,这种把自己标签化的行为为什么会在线上线下的社会交往中大受欢迎?

苏德超:年轻人确实不喜欢被贴标签,但不喜欢的是被别人、尤其是被权威贴标签。年轻人自己给自己贴标签做角色扮演是很开心的,因为它就是娱乐。

在我看来,MBTI是有一定娱乐性的。如果它完全科学的话是流行不起来的,它有接近伪科学的成分,让你觉得好像是(真的)又好像不是(真的),越有争议越容易流行。MBTI跟星座都是在贴标签,但星座就是伪科学了,它将人格和我们的出生日期密切联系起来,从科学上看不到任何因果关系。但是MBTI没有跟一个特定的日期和地点连接起来,其中有科学的成分,又有一定的模糊性。

MBTI在年轻人群中首先是个娱乐工具,同时也是一个交流工具和自我保护工具。当下年轻人从小学到大学都面临较大的学习压力和竞争压力,在特别强调竞争的环境下,人际关系就会变淡,通过人格标签做介绍可以保护个人信息。“i人”这个角色在MBTI中被经常使用,年轻人借此来对某些生活方式说不,这也可能是MBTI流行的原因。

周睿鸣:换个角度理解,MBTI也是年轻人自我呈现的一种方式,他们以此试图去架构自己的日常生活,同时MBTI也是一个表达自我的工具。但是,据二位观察,您觉得我们身边真的有这么多内敛的人吗?是社会发展变化让年轻人变得更内倾了吗?

苏德超:从数学概率上来看(i人人数远超e人)不太可能。心理动力是内倾还是外倾的概率是五五开,可能i人多一点点,那是正常的。但是目前绝大多数年轻人都自称是“i人”,这确实是一个值得心理学家和社会学家关注的现象。

陈祉妍:我们在观察到一种心理现象或者做某个研究的时候,针对观察结果,首先要检验我们的研究方法有没有问题,即要反思我们观察的样本是有否偏差的。各位老师所在的高校和研究所可能就是一个i人聚集而非e人聚集的地方。如果我们在演艺界观察看,结果可能就不一样了。

网络也是一个筛选机制,有更多的时间在上网而不是跟朋友“面基”的人,更可能是i人;特别愿意去挖掘自己的内心特征,做心理测验的人也更有可能是i人。所以你会感觉网络上大家都在说自己是i人,你身边也都是i人,但事实上这个取样本身是有偏差的。

从适应生存的角度来说,这个世界上应该e人更多。在恋爱择偶阶段,i人容易先被剩下来,因为在看到心仪对象的时候他们不那么主动,就容易错过;另一部分原因是社会的赞许性,社会也是更希望我们能够去交流和合作的。

但现在有这么多人愿意去说“我是i人”,这也代表一种心态,就是我们更尊重自我、更注重内向的感受了。当个i人并不可耻,我觉得这也是我们听到更多i人自我吐露的原因。

整理:伍栋阳

版权声明:本文系腾讯新闻知识万象独家稿件,未经授权禁止媒体转载,但欢迎转发至个人朋友圈。

网址:当代年轻人不是i人就是e人,MBTI人格测试真的可以定义我们吗? https://m.mxgxt.com/news/view/1662002

相关内容

国乒的对手们,是e人还是i人?火遍全网的MBTI测试:不是伪科学,但也别太当真

i人,e人?当MBTI成为年轻人的社交身份证

娱乐圈i人、e人大赏:梁朝伟丁禹兮i人叹气,周深社交小达人

成毅现场重新定义MBTI!E人=我一个人

MBTI人格测试与智商的真正关系及自我认知

明星也分i/e人?梁朝伟“社恐”出名,马思纯希望从“i”变“e”

过年要社交?盘点那些娱乐圈i人,e人面对社交是什么状态

火遍全网的MBTI测试,到底靠不靠谱?

intj的明星有哪些(MBTI人格测试和解析版来了,各维度的代表人物里有哪些明星)