“明星考博”的镜像博弈:当学术光环撞上流量漩涡

2025年5月,上海戏剧学院博士研究生复试名单公示后,黄晓明与金世佳的名字赫然在列,瞬间将“明星考博”话题推上热搜。舆论场迅速分化为两极:有人欢呼“演艺圈开始卷学历了”,有人质问“这是学术公平的降维打击”。这场看似简单的考学事件,实则折射出娱乐圈与学术圈之间复杂的权力博弈、身份焦虑与价值撕裂,更撕开了流量时代知识崇拜背后的荒诞图景。

学术场域的“流量入侵者”

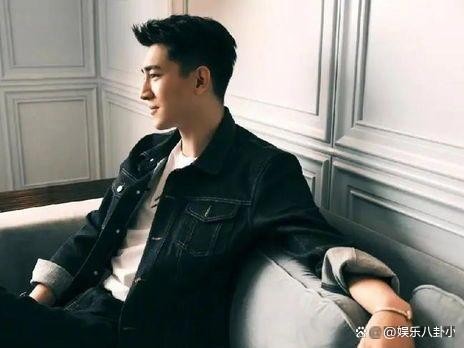

当黄晓明提交的报考材料中,赫然列着“金鸡奖最佳男主角”“华表奖优秀男演员”等履历时,这场考试便注定无法摆脱“特权疑云”。尽管上戏招生办强调“复试流程完全透明”,但网友扒出的历史案例却令人不安:某流量明星曾以“实践经历丰富”为由免试进入某高校艺术研究院,最终却因长期旷课被退学;某女演员凭借“演艺项目成果”折算科研分,轻松获得博士学位。这些前车之鉴,让“明星考博”天然背负着“资源置换”的原罪。

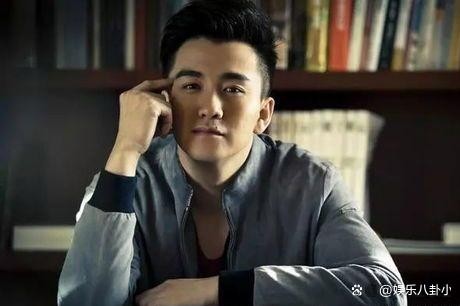

更微妙的是,明星考生的存在本身便重构了学术评价体系。当金世佳在复试中展示自己独立创作的先锋戏剧文本时,评审们是否会因“他是《爱情公寓》的陆展博”而降低对学术深度的要求?当黄晓明阐述“表演艺术与东方美学的融合”时,评委是否会因其明星身份而高估其理论创新能力?这种“光环溢价”现象,恰似在学术天平的一端悄悄添加了砝码,让普通考生的努力显得愈发苍白。

演艺圈的“知识焦虑症”

明星考博热潮的背后,是演艺行业集体性的身份焦虑。当“绝望的文盲”成为流量明星的代名词,当观众用“九漏鱼”(九年义务教育漏网之鱼)嘲讽低学历艺人,考博便成了明星们“洗白”人设的捷径。黄晓明团队曾在采访中暗示:“晓明哥这些年始终保持着阅读习惯,书房里的专业书籍比剧本还多。”金世佳更是在社交平台晒出自己手写的《戏剧人类学》读书笔记,字迹工整如印刷体。这些精心设计的“知识分子人设”,实则是流量时代对“无脑偶像”的集体反叛。

但这种焦虑的深层逻辑,是演艺圈对“文化资本”的疯狂掠夺。在资本与流量双重挤压下,演员的生存空间日益逼仄:综艺咖需要哲学金句提升格调,带货主播依赖文化梗吸引粉丝,就连选秀偶像都要用“学霸人设”巩固粉丝粘性。考博,不过是这场知识军备竞赛的最新战场。当黄晓明们将博士录取通知书视为“免死金牌”,学术殿堂便沦为娱乐圈人设工坊的延伸车间。

学术与流量的“共生悖论”

吊诡的是,高校对明星考生的态度始终游走在“排斥”与“招揽”之间。某艺术院校教授曾私下透露:“招明星学生能提升学科知名度,但他们的学术产出往往惨不忍睹。”这种矛盾心理,催生出一种畸形的“共生模式”:学校为明星提供学历镀金的机会,明星为学校带来流量与资源。黄晓明报考的上戏博士项目,研究方向正是“表演艺术与媒介传播”,其导师团队中不乏与影视公司合作密切的学者。这种产学研一体化的“学术娱乐圈化”,让考博不再是纯粹的知识追求,而演变为资本与话语权的交换游戏。

更值得警惕的是,这种“共生”正在瓦解学术的独立性。当金世佳的戏剧作品被当作“实践成果”纳入考核体系,当黄晓明的演艺经验被包装成“跨学科研究”,学术评价的标准便不可避免地被流量逻辑绑架。某高校博士生在论坛上吐槽:“我们熬夜写论文时,明星考生在剧组拍戏;我们为答辩焦虑时,他们在红毯上微笑。最后却要和我们竞争同一个录取名额,这公平吗?”

结语:在知识泡沫中打捞学术尊严

黄晓明与金世佳的考博事件,本质是流量时代知识崇拜的荒诞缩影。当学术殿堂的门槛被明星的光环照亮,当博士学位沦为人设拼图的碎片,我们不得不追问:教育的本质究竟是培养独立思考者,还是制造批量化的“文化符号”?

或许真正的破局之道,在于重建学术与流量的防火墙。这需要高校严格限定“实践成果”的认定标准,禁止演艺经历折算科研分;需要建立明星考生的“隔离评审”机制,避免评审因身份产生偏见;更需要公众摘下“明星滤镜”,用对待普通考生的标准审视他们的学术能力。毕竟,当黄晓明们穿着定制西装走进博士考场时,他们首先应该是追求真理的学子,而非携带流量入场的特权玩家。学术的尊严,不该成为娱乐圈人设游戏的陪葬品。

网址:“明星考博”的镜像博弈:当学术光环撞上流量漩涡 https://m.mxgxt.com/news/view/1619135

相关内容

黄晓明考博引发热议:流量与学术的碰撞!杨幂刘恺威复婚传言:流量漩涡中的情感困局与舆论博弈

赵丽颖三连发动态背后:流量时代的艺人话语权与舆论博弈

黑料网独家视角:明星经纪人跳槽风波全景报道——法律与公关博弈的双重漩涡

明星背后的舆论漩涡:真相与谣言的博弈

黄晓明考博落榜:明星光环在学术公平前碎成渣

“明星授课”:“流量崇拜”与“知识付费”的暧昧博弈

王晶深夜炮轰姜涛:顶流光环下的争议与流量博弈

从资本博弈到颜值焦虑,明星光环下的生存法则【八八瓜网】

明星博士争夺战:流量的尽头是学术?