为避父讳,他终生无法考取进士,愤而作下一首诗,成千古名作

我国封建王朝历时两千多年,每个时代都经历了不同的兴衰变迁,而在这些变革的背后,每一个王朝都有其独特的文化瑰宝,尤其是在文学方面,留下了众多珍贵的遗产。唐代的诗歌无疑是其中的代表,唐诗以其独特的韵律、丰富的情感和深刻的思想内涵,成为了古代文学的高峰。即使经过千年风雨,它们仍然在今天广泛流传。很多唐代诗人,即使至今名声赫赫,但他们的人生背后却充满了苦涩与辛酸。

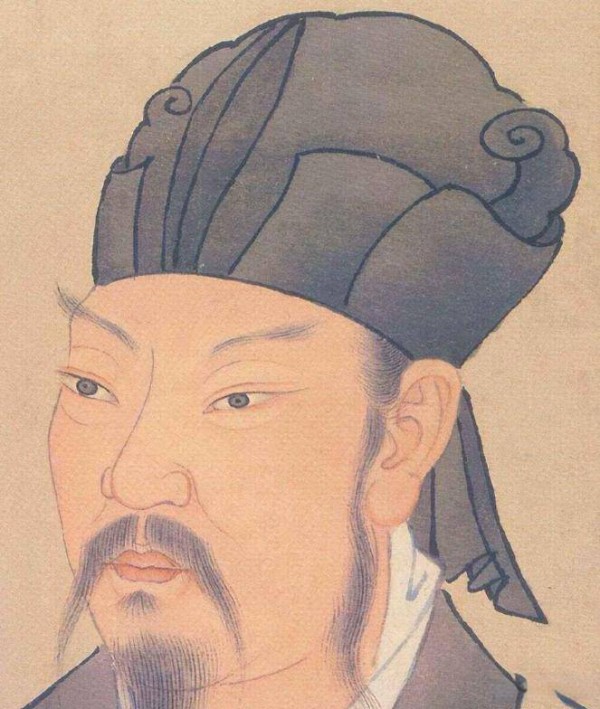

以被誉为“诗仙”的李白为例,尽管他才情出众,诗作流传千古,但由于其出身商人家庭的缘故,李白并未能通过科举考试进入仕途,最终只能凭诗文抒发心中抱负,屡遭现实无情的打击。再如“诗圣”杜甫,虽然才华横溢,留下了大量脍炙人口的诗篇,却在一生中困顿潦倒,生活极为贫困。还有“诗鬼”李贺,他天资聪颖,诗文才情独具,但因父亲的名字与科举规定冲突,无法参加进士考试,这成了他一生无法弥补的遗憾。

所谓“避讳”,是古代“家天下”制度的产物。这一制度的严格性,旨在加强皇权的独一无二和至高无上的地位。无论是普通百姓还是朝廷大臣,在日常生活和文字交流中都要小心谨慎,避免触及帝王、贵族或官职的名字。唐朝的《唐律疏议》就明确规定了这一点,要求对所有与皇帝名字相似的字进行回避,同时也对官职名称做出严格要求,强调“府有正号,官有名称”。

具体到唐代的实际操作中,避免帝王名讳的措施有很多,其中一种常见的方式就是“改字法”,即用其他字替代那些涉及皇帝名字的字。例如,冶炼名将欧冶子所铸的神剑原名“龙渊”,为了避开唐高祖李渊的名讳,在唐朝初期被更名为“龙泉”。这种方式在前代已有使用,比如在汉朝时,为了避开皇帝的名字,恒山被改名为常山,微子启的名字也发生了类似的变化。

除了改字法,古人还采用了“空字法”和“缺笔法”来规避忌讳。所谓“空字法”并不是将避讳的字直接空白,而是使用其他不确定的字代替。在《史记》中就曾出现过将“汉景帝刘启”的名字用“某”字代替的情况。而“缺笔法”则是在唐朝时期被广泛使用的避讳方法,尤其在唐高宗时期,抄写经典时常常会出现重复的名字或字词,这时便会通过减少笔画来避免触碰皇帝名讳,避免歧义。这种方法后来在多个朝代都被沿用,成为了一种有效的文字避讳手段。

然而,即使如此,唐朝仍然存在一些无法通过简单修改规避的忌讳,这就需要采取更为严格的避讳措施。这些规定虽旨在维护皇权,但也给普通百姓和文人带来了不小的困扰。李贺的遭遇便是其中的一个典型例子。

李贺,字长吉,出生于河南宜阳地区。史书记载,他身材瘦小,眉毛连成一片,手指却异常修长,书法极为出色。他从小体弱多病,父亲为此给他起名“长吉”,希望他能健康长寿。然而,身体的虚弱并没有限制李贺的才华,他从少年时起便骑着一匹瘦马,四处寻找诗文灵感。每当有所感悟,便立即下马写下诗句,夜晚则整理白天的创作,父母称他为“呕心沥血”。

随着年纪的增长,李贺也开始参加科举考试,凭借自身的才华,起初顺利通过各级考试。但当他迈向进士科的最后一道门槛时,却遭遇了巨大的阻碍。并非因为他的能力不足,而是因为他父亲的名字与“进士”二字的发音相近,导致李贺无法参与进士科的考试。在唐朝,若父亲的名字与官职有音同或字形相似之处,子女便不能担任该职务。例如,如果父亲名字中含有“卫”字,则其子不能担任卫职,若名字含有“军”字,则不能担任将军。

李贺的父亲名为“晋肃”,这两个字的发音与“进士”二字相似,因此李贺无法报考进士科,即便他具备成为进士的才华。这一命运的打击对李贺来说无疑是晴天霹雳。他曾尝试寻求帮助,向在朝廷中倡导古文运动的韩愈请求援助,希望能改变这一不公平的规定。韩愈看中了李贺的才情,曾提出通过南北方的音调差异来解决问题,但这一建议未能得到采纳。李贺心灰意冷,愤而写下了那首堪称千古名篇的诗。

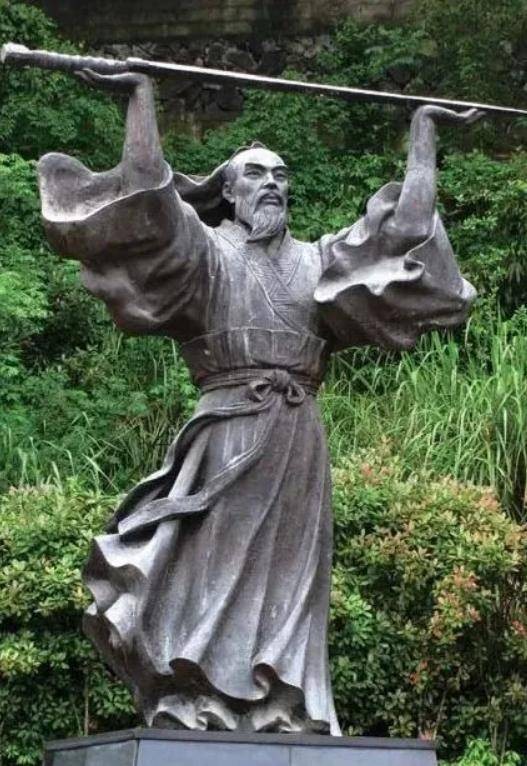

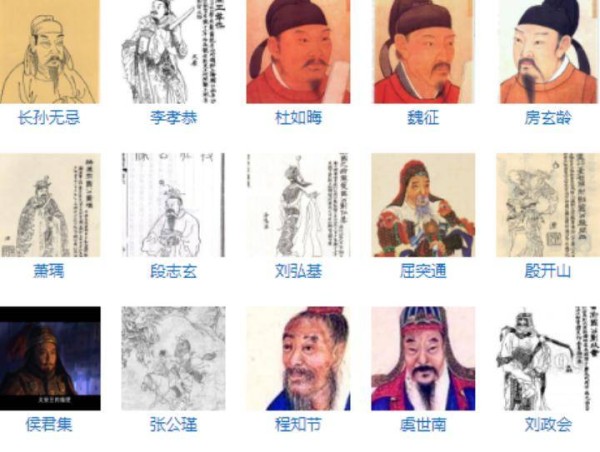

诗中前两句“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”,表达了他对科举失望的情感。他认为,若无法通过科举报国,倒不如投笔从戎,征战沙场,立下赫赫战功,以另一种方式报效国家。李贺以反问的语气,仿佛预见到了战火纷飞的场景,激昂慷慨,诗意盎然。后两句“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯”,则进一步升华了这一情感。凌烟阁是唐太宗李世民为纪念那些为国立功的人而设立的荣耀之地,而“万户侯”是封爵中的最高荣誉。李贺用此讽刺了当时科举制度的局限,强调那些在战场上立下赫赫战功的人,才有可能成为真正的英雄,而非单纯的书生。

通过这首诗,李贺不仅表达了对科举制度的不满,也体现了自己文武双全、胸怀抱负的一面。然而,令人遗憾的是,这位才子却因父亲名字的忌讳,无法实现自己的仕途梦想,这无疑是唐朝的一大损失。这首诗,不仅是李贺心境的真实写照,也折射出唐朝封建制度对人才的制约。

网址:为避父讳,他终生无法考取进士,愤而作下一首诗,成千古名作 https://m.mxgxt.com/news/view/1604132

相关内容

妻子被岳父逼着出家,诗人无法劝阻,写下这首千古神作杜甫半生凄凉,悲愤之下挥笔成诗,诗中一成语流传千古人人皆知

苏轼与此人恩怨交织,但也曾模仿了他的一首诗,成为千古名作

古代避讳对汉字的影响、文字狱、对文史学习和研究的影响——读卞仁海著《汉字与避讳》(中)

苏辙给哥哥寄了首诗苏轼随手一回便是千古名作,还诞生了一个成语

秦桧后人考上状元,经过岳飞墓时作下两句诗,成千古名句受人赞赏

林则徐最著名的一首诗,其中两句爱国名言,振聋发聩、千古流传

秦桧子孙高中状元,路过岳飞墓写下两句诗,后成传诵千古的名句

此人被称为文盲皇帝,一生仅写了一首23个字的诗,却名垂千古

红学又一重大发现,全书对“曹”字毫不避讳,作者真是曹雪芹?