社交网络中的用户密度与内容策略分析

01社交网络活跃度分析

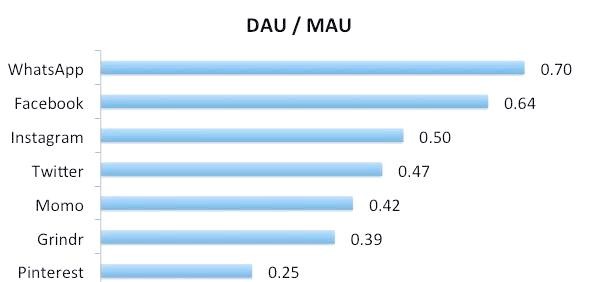

先静观其变,让我们一同探索这张图表背后的故事:

这是我一份随手整理的社交网络“DAU比MAU”图表,展示了不同日期下的几个社交网络活跃度。虽然日期不同,但尽量提供了最新的数据,供大家参考。这个比值越接近1,就意味着用户对该应用的使用越频繁。通过观察这些应用的特性,我们可以发现几个有趣的趋势:

▍ 高频应用的冲击与影响

首先,需求本身的频次越高,应用的使用频次也越高。这一点不言而喻。

其次,移动设备用户的数量也会影响应用的使用频次。同样显而易见。

此外,熟人关系链的丰富程度也对应用的使用频次有着显著影响。例如,Instagram上有大量真实好友的社交关系,而Momo则充分利用了手机通讯录的好友关系,导致80%的消息是由双向关注的好友发送的。

然而,这些观察背后的更深层次规律才是我们真正关心的。社交关系图的相似性以及需求类型的不互斥性,往往会引发高频应用对低频应用的冲击。例如,在社交领域,如果WhatsApp推出类似微信朋友圈的功能,就可能对Facebook构成巨大威胁。因为WhatsApp的“永久在线+高频使用”特性,使其在推送好友反馈方面具有显著优势,能够更快地让用户获得赞或回复。同时,“看朋友圈”的核心体验——即浏览到大量新鲜、真实且有趣的内容——也将因WhatsApp的高用户密度和使用频次而得到增强。这种良性的互动循环,无疑将进一步提升WhatsApp在社交领域的竞争力。

不久后,Facebook以惊人的190亿美元价格收购了WhatsApp。尽管WhatsApp在美国的普及率尚未达到顶峰(且至今未推出朋友圈功能,这确实令人费解),但Facebook却看到了其巨大的潜力。否则,他们或许会坚持对抗,而不是选择收购。

这一现象揭示了第一条规律:“高频需求能够带动用户密度,进而拉动低频需求。”

▍ 原创内容崛起的规律

紧接着,我们发现了第二条规律:在社交领域,相似的社交关系图和相近的使用频次会导致原创内容的崛起。80后们或许还记忆犹新,2008年那场SNS大战可谓硝烟弥漫。起初,程炳皓的开心网凭借熟人社交小游戏和MSN通讯录,如同脱缰野马般成为了都市白领每日必访的网站。与此同时,陈一舟的千橡集团也不甘示弱,收购了校内网并更名为人人网,试图在校园和白领市场分一杯羹,并成功融资逾4亿美金。

面对千橡集团的挑战,开心网继续推陈出新,开发出更多有趣的社交游戏,并引入了“转帖”功能,一时间吸引了大量用户。人人网在初期仍坚持UGC理念,但后来也不得不跟随市场趋势。转帖和社交游戏逐渐占据了用户的主feed,但这也导致了用户行为的悄然变化。最初,用户们热衷于分享生活点滴,但随着时间的推移,由于转帖和游戏消息的泛滥,原创内容逐渐被淹没,用户互动和留言也逐渐减少。

就在此时,“新浪微博”如同一股清流,伴随着智能手机的普及应运而生。其即时更新的信息流和社交交互体验迅速吸引了大量用户,尤其是名人效应和新鲜资讯的吸引力更是无法抗拒。一时间,微博成为了热门话题的聚集地,甚至连餐馆就餐时也不忘打开微博“互粉”,分享美食与时尚。腾讯微博虽也奋起直追,但终究未能抵挡新浪微博的强劲势头。

然而,随着微博feed被公众账号和段子手(甚至机器人)占领,其活跃度逐渐下滑。有人或许会归咎于微信朋友圈的替代效应,这固然有一定道理。但不可忽视的是,微博自身的运营策略和内容质量也面临着不小的挑战。

微博的社交图谱虽与微信不同,却有其独特价值,不应过早被替代。事实上,Twitter至今仍蓬勃发展,便是明证。微博自身feed的快速衰老,才给了竞争对手可乘之机。

微信朋友圈引入大量公众账号和转帖,虽短期内增加了活跃度,但长远来看,却可能损害其核心用户群。毕竟,高频通信功能虽强大,却难以替代基于用户原创内容的真实社交。这一点,在美国的青少年中已得到印证,Instagram的使用率已超越Facebook,部分原因便是用户对Facebook feed中冗杂信息的反感。

02内容生产成本与用户关系密度

▍ 降低内容生产成本的策略

战争规律三:在社交关系图谱类似的UGC社区中,内容生产成本越低,用户越多,使用越频繁。这一规律同样适用于图片社交领域。例如,Instagram通过简单的操作方式和精致的滤镜功能,让普通人也能轻松拍出高质量照片,并获得好友的点赞,从而在DAU和使用时长上超越了专业的图片社交网站Flickr。此外,Pinterest更是通过用户从其他网站扒取图片的方式,降低了内容生产的门槛,虽然其真实性有待商榷,但这种模式确实吸引了大量用户。同时,博客和微博等文字社交平台也面临着相似的挑战。

微博出现后,博客写作人群显著减少。这主要是因为博客写作门槛相对较高,能持续产出高质量内容的人并不多,而且博客更新频率较低,导致用户主要关注网络红人或名人的博客,而他们的内容未必能满足普通用户的兴趣。相比之下,微博降低了内容生产的门槛,不仅名人能轻松写作,就连普通朋友也能分享日常生活中的有趣瞬间。

这一现象可以归纳为一条重要的社交规律:降低内容生产成本能有效提升用户关系密度,进而促进内容创作和用户活跃度。具体来说,“密度”包括使用频次和时间维度上的密度,以及用户渗透率和用户关系维度上的密度。在社交网络中,高密度的用户关系和使用频次能够为用户带来更加丰富的交互体验。

▍ 关于工具型应用的思考

对于创业者来说,这些规律提供了宝贵的启示。首先,社交类创业者应密切关注DAU/MAU等关键指标,深入思考用户需求的刚性程度、保护原创内容的积极性以及降低高质量内容生产成本的可能性。同时,提高熟人关系的比例也是提升用户体验的关键。

此外,工具型应用的开发者若想转型为社区运营,需仔细评估用户是否有真实的社交需求。在确定需求后,应从社交关系和使用频次等多个维度来衡量自己的有效用户密度。若需求不强烈或密度不足,则需谨慎考虑是否值得投入资源进行社区建设。

网址:社交网络中的用户密度与内容策略分析 https://m.mxgxt.com/news/view/1586836

相关内容

社交网络用户画像分析与运营策略.docSNS社交网络平台内容推荐与用户增长策略方案.doc

网络社交平台的用户行为分析和营销策略.doc

网络营销中的内容策略,如何增加用户参与度

电商领域中社交网络的营销策略分析.docx

社交网络中的口碑营销策略

社交网络平台用户增长与运营策略优化方案.doc

社交媒体内容创意及社交网络优化策略制定.doc

基于微博的社交网络用户关系分析.docx

社交网络用户画像分析报告