探索菏泽历史:从地理变迁到名人故事

菏泽历史资料集录

赵王河,这一地名在菏泽历史中占据一席之地。经过网络搜索,我们发现,全国范围内与“赵王河”相关的地点有三处:河北文安、安徽亳州以及鲁西南地区。然而,经过进一步分析,这三处的赵王河并非同一条河流。在“全国河流代码”中,赵王河的代码为EB4205,但具体指代何处的赵王河,尚不明确。

1、安徽亳州赵王河的传说

传说宋太祖赵匡胤在骑马东巡时,因心爱的白马生病,便决定走水路。于是,他下令开挖一条新河,这条河后来就被命名为赵王河。为了缅怀太祖的白马,赵王河在河南境内被称作白马河,而进入安徽后则改名为赵王河,最终在亳州境内的城父镇汇入涡河。赵姓人家为了能近距离瞻仰龙颜,于是在赵王河上修建了一座桥,命名为赵桥,因此赵桥集也因此得名,并沿用至今,这座古桥已有逾千年的历史。

2、河北文安的赵王河传说

相传在战国时期,赵国为了修建赵武灵王的陵墓,特地开凿了一条河道以运送所需的墓料。这条河后来被命名为“赵王河”,简称“赵河”。这条河流从白洋淀出发,流经任丘和文安,最终汇入大清河流入大海。

3、鲁西南的赵王河

鲁西南的赵王河,古时被称为灉水,原本是黄河决口后的故道。它从河南流入山东曹县,再进入菏泽县,最终在菏泽城东的双河口分为两支。一支向东,流经巨野、嘉祥、济宁、滕县,最终汇入南四湖;另一支向东北,经过郓城、汶上、寿张、范县,在阳谷县的张秋镇汇入运河。到了清朝,灉水被改称为赵王河,但改名背后的具体原因已无从考证。

此外,菏泽城东的一些百姓长期以来误以为豫剧“赵匡胤下河东”中的“河东”是指赵王河之东。然而,历史上的“河东”实际上指的是河东郡,即今天的山西省。

双河集,这个位于菏泽城东的村庄,是双河路的起点。它最初名为王家店,后来因明朝时灉水和菏二水在此会合而改名为双河口。清末时,这里逐渐形成了集市,于是又更名为双河集。

历史上,双河口曾是鲁西、豫东地区的重要河运航道。灉水在明朝时作为大河(即黄河)的一条支流,从安陵镇流入牡丹区境,向北流至张秋镇汇入运河。双河口作为灉水沿岸仅次于张秋镇的漕运码头,曾吸引了众多行商大贾。然而,随着明弘治十年黄河决口,张秋运道受损,双河口也逐渐失去了往日的繁华。

“双河晓月”曾是曹州旧八大景之一,描绘的是灉水枯竭后的双河口景象。据《菏泽县志》所述,双河口堤岸高耸,危桥横跨,下方深潭积水,色泽黝黑。而坐落在河岸之上的因果寺,青砖绿瓦与苍松翠柏相映成趣,显得分外幽静深邃。每当清晨钟声响起,天空青澈,月光流泻,激射的水光令人心旷神怡。此地便呈现出中秋佳月般的清辉,渐行渐远的月光似乎仍在水底绽放圆润的光华,被赞为“双河晓月”的奇观。传说中秋节时,明月当空,其影像倒映在因果寺南侧的一口古井中,井中亦现出两个月影,更添几分神秘色彩。

然而,如今灉水故道(即赵王河)已趋于淤塞平缓,昔日记载中的河岸、因果寺、古井等胜景已不复存在。

②菏水:据《读史方舆纪要》记载,菏水自双河口分支后向东流去,经过嘉祥及济宁州西,最终在东南至鱼台县塌场口汇入运河。这便是洪武初年徐达所行的“行河入泗以通运处”。然而,《中国历史地图集》中所标记的菏水,与《水经注》所载的“东出菏泽”的古菏水并不完全一致,它们仅在中下游部分大致相同。另外,《曹州府志》则称此水为沮水,因此双河口被记为灉、沮会同之处。但需注意,这并非《禹贡》中所记载的“灉、沮会同”。

接下来,我们将继续探讨曹州旧八景中的其他景点。

此处曾是隋法原寺的所在地,寺内那古老的钟声,每当清晨时分响起,其悠扬的旋律便在远方回荡,令人深思。

附上两首赞诗,一首描绘了清邱烟柳的美丽景象,另一首则描绘了桂陵柿叶的秋意盎然。双河晓月更是让人陶醉,夜静水深,月光皎洁,宛如画卷。历山春雨则让人感受到耕耘的艰辛与自然的宁静。雷泽秋风则带给人无尽的遐想,秋风商飙,令人感怀。睢水荷花则将我们带入了另一个境界,荷花盛开,香气四溢,如诗如画。华驿归骑则描绘了古驿的沧桑与行人的归途。

此外,菏泽县境内还保留着许多古地名,如成阳县、雷泽县等,它们见证了历史的变迁与文化的传承。这些地名不仅承载着历史的意义,更成为了我们探寻历史文化的宝贵线索。

4、菏泽城址与城垣的变迁

菏泽,这座历史悠久的城市,其城址与城垣经历了多次变迁。在北魏太和十二年(公元488年),乘氏县始建于今城,直至金大定六年(公元1166年),历经北周、隋、唐、五代、宋及金,共678年的岁月,其名未曾更改。然而,在南宋建炎三年(公元1129年),乘氏县被金军占领,加之连年的水患,导致人口大量减少。最终,在金大定六年(公元1166年),乘氏县被废除,其土地并入济阴县。

两年后,黄河的泛滥使得济阴城坍塌于水中。为了应对这一危机,曹州太守赵世安决定将曹州和济阴县治迁至今城,这是菏泽城首次成为州治。自此,济阴县治在此持续了200年之久。

然而,在明洪武元年(公元1368年),由于黄河水患的再次侵袭,济阴县被废除,其土地直接归属曹州管辖。州治先后迁至安陵镇和磐石镇(今曹县城),而今菏泽城则改名为古雄镇。

到了明正统十一年(公元1446年),巡抚山东大理少卿张骥上奏,认为河北人民逐渐增多,赋税征收不便,因此决定在金乘氏县旧址上重建曹州。这一决定为菏泽城的发展带来了新的契机。

在清雍正十三年(公元1735年),曹州被升为府,并附设菏泽县,即今城的所在地。这也标志着菏泽城的发展进入了新的历史阶段。

回顾菏泽城垣的变化,我们可以清晰地看到其历史的沧桑与变迁。在明正统十一年(公元1446年),原曹县知县范希正担任曹州知州后,他利用旧州址进行规划,开始筑造城池,划定方隅,安排民居,设立官署,构建儒学,并初步形成了街道网络,从而奠定了今城的基础。这些变迁不仅见证了菏泽城市历史的沧桑与变革,也为我们了解这座城市的过去与现在提供了宝贵的线索。

城池经过多次修缮与增筑,至明正德七年(公元1512年)最终完成,历时66年。城周长达12华里,城墙高度为2.5丈,城上的齿状矮墙(堞)高5尺,城墙基宽3丈,护城河深1.5丈,宽4丈。菏泽城设有四座城门,分别命名为东秩、西成、阜民和拱辰,每座城门上都建有戍楼,并配有吊桥。此外,城四角还筑有敌台,以加强防御。

在明嘉靖元年(公元1522年),知州沈韩为防水患,在城外三里之处筑起了护城堤。到了明泰昌元年(公元1620年),巡道许鼎臣进一步修缮了城面,并对四座城楼进行了命名和装饰,同时还在四城门额上嵌石为匾,分别题写“双河”、“凤山”、“南华”和“济阴”。

清乾隆三十二年(公元1767年),知府樊濬将土城墙改建为砖墙,并增设了炮台、水簸箕等防御设施。此外,还设立了门楼、垛口、马道斜墙等,进一步强化了城的防御能力。

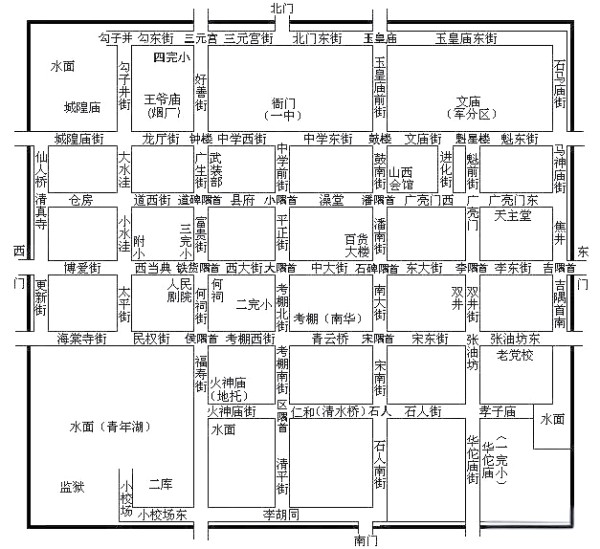

5、城内街道布局

呈棋盘状,纵横交错,共设有23个隅首,将街道分为若干段,每段长度大致相等,统称为巷。东西巷共有32条,南北巷26条,共计58条巷道。

自民国初年起,巷的名称逐渐改为街。至民国22年(公元1933年),对街道进行了统一命名。最终,东西街增至36条,南北街36条,共计72条街道(包括四关)。

在近现代历史上,菏泽城墙经历了多次重修与拆除。自1938年至1948年的十年间,城墙就曾两次重修并三次被拆除。而在20世纪60年代初开始,人们又在城墙遗址上植树,如今已形成一片浓荫覆盖的绿化带。

此外,在明清时期,菏泽城内还建设了多处大型建筑。这些建筑不仅见证了菏泽历史的沧桑与变革,也为后人了解这座城市的过去与现在提供了宝贵的线索。

菏泽城中,历史遗迹众多。清同治5年(公元1866年),魁星楼经过重修,依旧屹立在军分区大门西旁,其六棱六层的塔式建筑,彰显着古人的智慧与匠心。而文庙,自宋大观年间重修后,便静卧在军分区大院西半部,占地广阔,承载着历史的厚重。

开元寺,这座始建于唐、历经明正统初重建与清顺治年间重修的古寺,如今依旧香火旺盛,见证着菏泽的沧桑变迁。城隍庙、王爷庙、曹伯祠、华佗庙等众多庙宇,分布在城内各处,它们或宁静或庄重,共同诉说着菏泽的古老传说。

此外,还有火神庙、泰山庙、济瀆庙等众多神祇庙宇,以及天主教堂这样的西洋建筑,它们在菏泽的土地上相互映衬,共同构筑了这座城市的独特风貌。而四世一品坊、石人(元朝石珪雕像)等历史遗迹,更是让人在领略菏泽古韵的同时,也能感受到这座城市的厚重历史。

1966年“文化大革命”期间,菏泽城内的街道名称被改换为带有浓厚政治色彩的名称。然而,“文革”结束后,为了规范地名,进行了全面的地名普查,并重新进行了命名。最终,菏泽的街道名称恢复了其原有的秩序,东西走向的街道有11条(其中7条得以保留),南北走向的街道也有11条(7条得以保留),共计22条街道(其中14条得以保留)。

菏泽地区历史名人众多,他们分别在夏、商、周等不同历史时期,以及春秋战国、秦汉等不同的历史阶段,为菏泽乃至整个中国的历史发展留下了深刻的印记。

这些名人包括伊尹,这位辅佐商汤建立商朝的贤能相国;端木赐,孔子的十哲之一,享祀大成殿;还有宓子贱,作为孔子弟子,他以德行著称。此外,还有卜商、冉雍等孔子弟子,以及范蠡、孙膑等著名政治家和军事家。吴起作为战国初期的政治家和军事家,其文治武功令人称道。庄周作为道家学派的重要代表人物,其著作《庄子》在中国古代思想史上占有重要地位。荆轲以“荆轲刺秦王”而名垂青史。吕雉作为汉高祖刘邦的皇后,执掌朝政长达15年之久,成为中国封建社会第一个实际上的女皇帝。戚姬作为汉高祖的贵妃,其悲惨遭遇也成为了菏泽历史的一部分。彭越作为西汉王朝的功臣,虽然后来惨遭杀害,但他的功绩仍然为后人所铭记。这些历史名人为菏泽地区的历史文化增添了浓厚的底蕴。

汲黯(字长庺),西汉濮阳(今鄄城)人,汉武帝时的名臣。

汜胜之,生卒年不详,西汉汜水(今曹县)人,是我国古代杰出的农学家,因《汜胜之书》而名垂青史。

吴质(字季重),历史上的重要人物,其生平事迹和贡献值得后人铭记。

177—230

济阴(今定陶)人

三国时魏杰出的文学家

卞壼281—328

济阴冤句(今菏泽开发区丹阳办事处卞庄村)人

晋代著名的政治家,官至宰相,历经三朝,两度担任尚书令。

吴隐之(字处默)

?—413

东晋濮阳鄄城人

东晋时期的清廉官员,曾任广州刺史,去世后被追赠左光禄大夫,并加散骑长侍。其创作的《贪泉诗》碑如今保存在广州博物馆中。

李勣(徐懋功)

594—669

曹州离狐(今菏泽地区)人

唐朝著名的政治家和财政专家,官至宰相。他提出的“均节法”对当时的经济和社会发展产生了深远影响。本名晏,字世安,因功绩卓著,唐赠国姓“刘”。

刘晏(字世安)

济阴冤句(今菏泽开发区丹阳办事处卞庄村)人

唐朝时期著名的政治家、军事家,官至宰相。他制定的“关中兵制”对当时的军事制度产生了重要影响。其兄长刘祎之亦为唐朝名臣。

李勣(徐懋功)

单父(今菏泽市单县)人

唐朝官员,因善解文字而被任命为秘书郎。他因奉旨校定群书而备受赞誉,且曾与史学家刘知几共同校定《史记》。其事迹被记载在《新唐书》中。

徐坚

济阴冤句(今菏泽开发区丹阳办事处卞庄村)人

唐朝时期的文学家和书法家,官至太子中舍。其作品《晋祠诗》等在文学史上具有重要地位。他创立的“硬黄”书法流派在当时备受推崇。此外,他还曾担任过皇子的侍读,对其文学素养的提升起到了重要作用。

716—780

曹州南华(今东明刘堌堆)人

唐代杰出的经济改革家和理财专家。

王仙芝

?—878

唐濮州鄄城(今鄄城县旧城镇)人

唐末农民起义的杰出领袖。

黄巢

约847—884

曹州冤句(今菏泽)人

唐末农民起义的重要领袖。

王禹○(字元之)

954—1001

宋朝济州巨野人

他的仕途经历丰富多变,为官清廉正直,同时文才出众,擅长诗文创作。他率先提出文体革新主张,并著有《小畜集》20卷传世。

晁补之(字无咎)

1053—1110

济州巨野人

晁补之的仕途经历颇具波折,然而他的文学成就却极高。他曾经受教于苏轼,并与秦观、张耒、黄庭坚齐名,被合称为“苏门四学士”。他留下的著作丰富,包括《鸡肋集》70卷和《晁氏琴趣外篇》6卷。

宋江

?—约1121

今郓城县水堡集人

在北宋末年,宋江领导了一场农民起义,成为起义军的首领。他的事迹在历史上留下了深刻烙印。

网址:探索菏泽历史:从地理变迁到名人故事 https://m.mxgxt.com/news/view/1586031

相关内容

菏泽体育明星揭晓:知名运动员的成长故事与成就展示郭有才:菏泽南站是个有故事的站台,草根歌手唱出时代共鸣

菏泽书画名家推荐

50后70后90后,三代教师讲述70年菏泽教育变迁

从草根到明星:郭有才如何点燃菏泽的音乐热潮

菏泽网红排名榜!”一笑倾城“菏泽一姐

从山东菏泽走出来的10大文体名人

郭有才用一首《诺言》带火了一座城,菏泽是一个有才有故事的地方

扬州名人故居,历史迷必打卡

那些与菏泽结缘的音乐人