王晶爆料引争议:梅艳芳“任性”之说背后的真相与伤痛

一句言论,引发记忆狂潮

近日在《导演对谈》节目中,69 岁的王晶谈及梅艳芳时,竟突然哽咽着说出:“她太任性了……明明可以活更久。”此语一出,宛如一颗重磅炸弹,瞬间在社交媒体上掀起惊涛骇浪。#王晶说梅艳芳任性#这一话题,短短 6 小时内,阅读量便如火箭般飙升,一举突破 3 亿。梅艳芳全球歌迷会更是连夜发表声明,强烈要求王晶道歉。

图片来自网络

图片来自网络

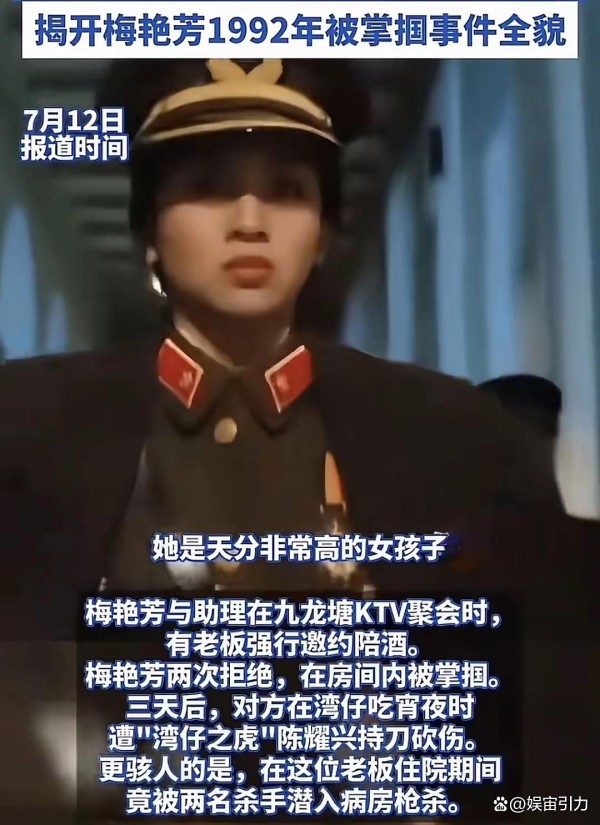

深入探究这起事件,便会发现这场争议的背后,实则是两种叙事体系的激烈碰撞。王晶口中的“任性”,指的是梅艳芳在 2003 年确诊宫颈癌后,仍毅然坚持完成 8 场红馆演唱会,同时还拍摄广告以及电影《十面埋伏》,将行程安排得密不透风。然而,医学专家迅速翻出当年的诊疗记录予以有力反驳,晚期宫颈癌的五年存活率本就低于 20%,可见“带病工作并非她的直接死因”。这种巨大的认知差异,恰恰凸显了传奇人物被符号化后,在解读层面所面临的困境:我们所探讨的,究竟是真实的梅艳芳,还是大家心中理想化的“香港女儿”形象呢?

图片来自网络

图片来自网络

回顾那段历史,王晶的指责显然忽略了一个关键事实。在生命的最后半年,梅艳芳其实推掉了《功夫》《无间道 3》等多部商业大片,唯一坚持完成的是公益性质的《1:99 音乐会》。香港大学公共卫生学院教授林志伟明确指出:“癌症患者有权自主选择如何度过余生,将死亡归咎于职业选择,无疑是对医学伦理的漠视。”更值得关注的是舆论场上的双标现象,科比坚持带伤比赛被赞誉为“曼巴精神”,而梅艳芳类似的选择却被指责为“任性”。这种差别对待的背后,有着深层次的社会文化因素。从性别观念来看,社会对女性强者往往有着更为严苛的评判标准,认为女性应更侧重于自身健康;而对男性在事业上的拼搏,则给予更多的鼓励与赞美。同时,社会对不同领域强者的期待也存在差异,体育领域更强调坚韧不拔的竞技精神,娱乐圈则可能更倾向于艺人将健康放在首位。这种双标现象,无疑反映出社会认知中存在的偏见。

图片来自网络

图片来自网络

镁光灯下的艰难抉择

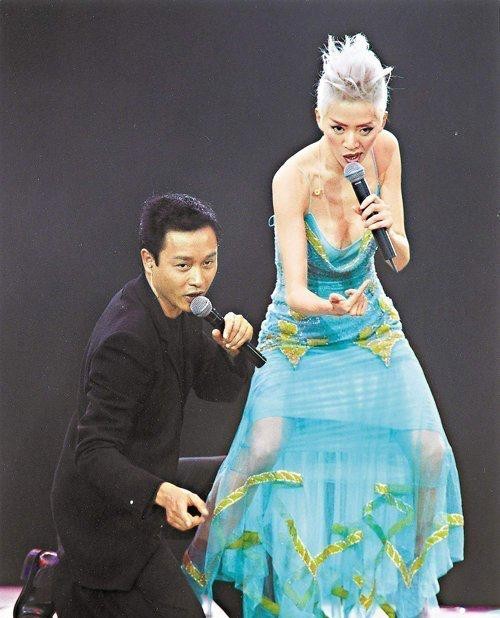

梅艳芳生命最后阶段的“任性”,实际上是香港黄金时代艺人生存状态的残酷写照。2003 年,香港娱乐圈遭受 SARS 冲击后,陷入行业寒冬。身为演艺人协会会长的梅艳芳,肩负着提振行业士气的重任。与她合作《十面埋伏》的张艺谋回忆道:“她拍摄时高烧 40 度,但坚决不用替身,说要给年轻演员树立榜样。”这种近乎自我牺牲的职业操守,与同年跳楼身亡的张国荣相互呼应,两位巨星以不同方式,深刻诠释了港星“戏比天大”的崇高信条。

图片来自网络

图片来自网络

王晶言论的最大失误,在于用 2025 年的健康观念,去评判 2003 年的行业环境。翻看当年的合约便可发现,梅艳芳确诊后,仍需履行早已签订的工作,否则将面临数千万的违约金。资深经纪人陈淑芬透露:“那个年代根本没有‘病假’的概念,刘德华拍《全职杀手》时脑震荡都未曾停工。”这种在当下难以理解的系统性压力,却是千禧年初香港娱乐工业的普遍现象。正如作家马家辉所说:“我们不能以现在的医疗认知,去否定当年艺人在有限选择下的生命态度。”

图片来自网络

图片来自网络

从血色浪漫到理性觉醒

梅艳芳事件引发的讨论,不经意间揭开了娱乐圈健康管理的进化历程。2003 年,艺人带病工作还被视为“敬业”的表现,而到了 2023 年,高以翔的猝死引发了整个行业的强烈震动。二十年间,公众对艺人健康权的认知发生了翻天覆地的变化。中国医师协会 2024 年报告显示,影视剧组配备随队医生的比例,从 2010 年的 12%大幅上升到了 89%,“连续工作超 12 小时”的限制条款,在头部艺人合约中也已成为标配。这种进步,正是梅艳芳等艺人用生命换来的,她们的悲剧,为后来者提供了安全保障。

图片来自网络

图片来自网络

进一步深入反思,还涉及公众对名人隐私边界的思考。梅艳芳生前从未公开病情细节,直至临终前的演唱会,她穿着尿不湿登场,而这种隐私权在自媒体时代几乎丧失殆尽。清华大学传播学教授史安斌指出:“当王晶以友人身份讨论医学隐私时,实际上是在消费逝者最后的尊严。”值得警惕的是,近年来,关于邓丽君哮喘、李小龙脑水肿等死因的猎奇讨论,正将传奇人物贬低为八卦谈资,这种趋势消解了历史人物应有的庄重感。在当下自媒体时代,信息传播迅速且广泛,名人隐私极易被曝光。例如,某些明星的私人医疗记录、家庭矛盾等隐私信息,常被无端泄露并大肆传播。在追求信息热度的同时,我们必须思考如何在尊重公众知情权和保护名人隐私之间找到平衡。一方面,公众有权了解公众人物与公共利益相关的信息,但另一方面,对于纯粹的私人生活细节和隐私,应予以尊重和保护。媒体和公众都应树立正确的价值观,避免过度消费名人隐私,让传奇人物以应有的尊严留存于人们的记忆中。

图片来自网络

图片来自网络

“任性”背后,是自由的抉择

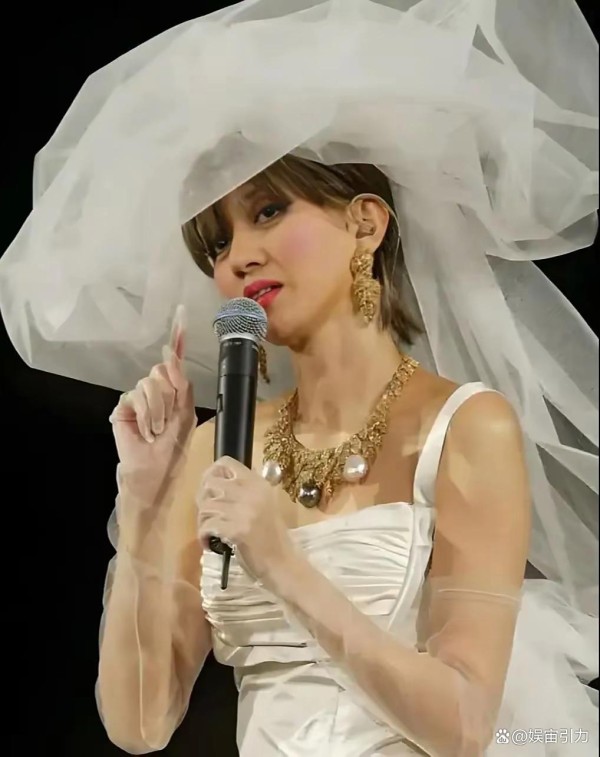

回顾这场争议,最值得珍视的,或许是梅艳芳在 2003 年 9 月 5 日留下的那句话:“我选择穿着婚纱嫁给舞台,就像战士选择战死沙场。”这句话揭示了所有争议的核心——生命的价值,不在于长短,而在于自主选择的权利。当王晶等人用“害死”这样简单的因果关系,去解读复杂的命运时,或许忘记了尊重逝者的选择,这是文明社会应有的底线。

图片来自网络

图片来自网络

在这个充满健康焦虑的时代,梅艳芳的故事给了我们另一种启示:与其执着于“如何活得更久”,不如思考“为何而活”。就像她最后一场演唱会上的《夕阳之歌》所唱:“漫长路骤觉光阴退减 / 欢欣总短暂未再返 / 哪个看透我梦想是平淡”——这份历经生死后的豁达,或许才是对“任性”最诗意的诠释。当红馆的灯光熄灭 22 年后,我们终究应该明白:传奇之所以成为传奇,正是因为其拥有超越世俗评判的强大生命力。

网址:王晶爆料引争议:梅艳芳“任性”之说背后的真相与伤痛 https://m.mxgxt.com/news/view/1585510

相关内容

王晶曝梅艳芳早年被“掌掴”真相,向太单刀到场对峙,震惊娱乐圈陈慧娴与梅艳芳的爱恨交缠:背后真相揭晓,心痛仍在!

梅艳芳:亲情背后的悲剧与拍卖风波

王晶是真魄力!当众曝光梅艳芳被“掌掴”真相,向太竟在其中

娱乐圈吃瓜事件爆料,揭秘明星背后的秘密与真相

巨星陨落之谜——梅艳芳

说说那些英年早逝的明星之梅艳芳

《陈慧娴与梅艳芳:“千夕之争”背...@我行我素的动态

大姐大梅艳芳痛说心事:与兄长划清界线

香港影坛大佬曝料梅艳芳被掌掴真相,不是黄朗维,而是另有其人