韦东奕晋升背后有何隐情?北大终于回应

说起中国大学老师里的“顶流”,别以为只有穿西装、讲段子的“网红讲师”混得开。2024年了,要说“行走的热搜体”,还得数北大数学天才韦东奕!这哥们儿,外表朴实到极致,一瓶矿泉水两根馒头,研究所一坐,一天就是个通宵。各种网友大呼“真学神”、“考研护体符”,粉丝多得堪比娱乐圈流量小生。可有意思的是,韦老师好几年在北大还是助理教授,让一票网友直挠头咋还不晋升,是北大不识人才还是流程上的“梗”?最近网上又炸开锅,说韦东奕要升“长聘副教授”了,大家立马来了精神。可这背后的门道,没那么简单。这件“升职事儿”,真是比韦老师做微分都复杂,让咱忍不住多琢磨两句。

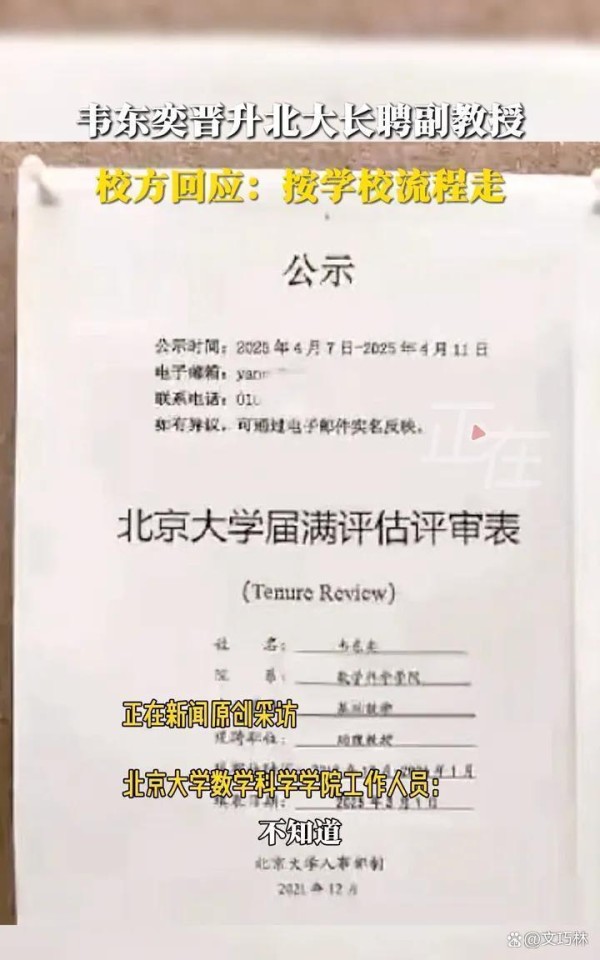

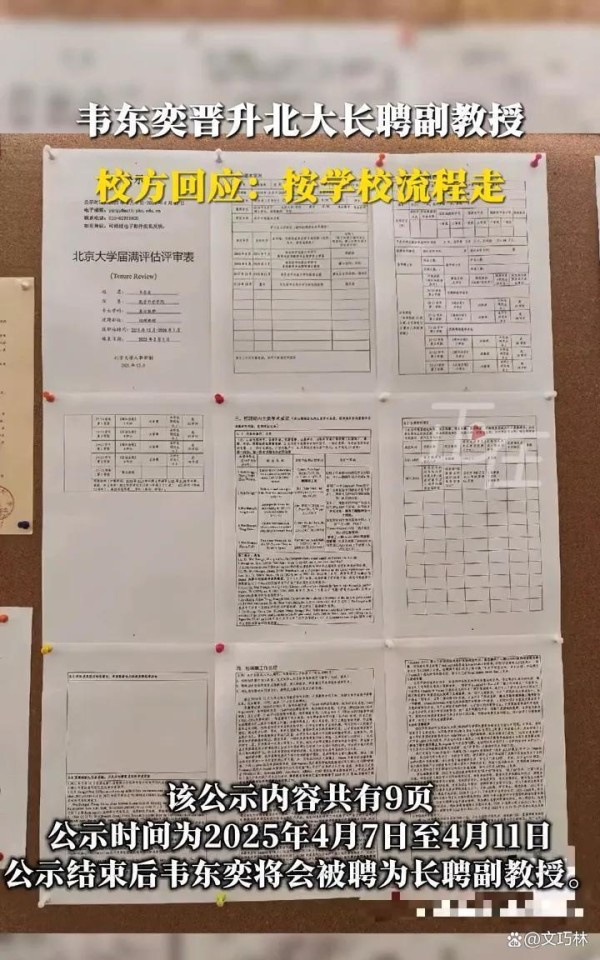

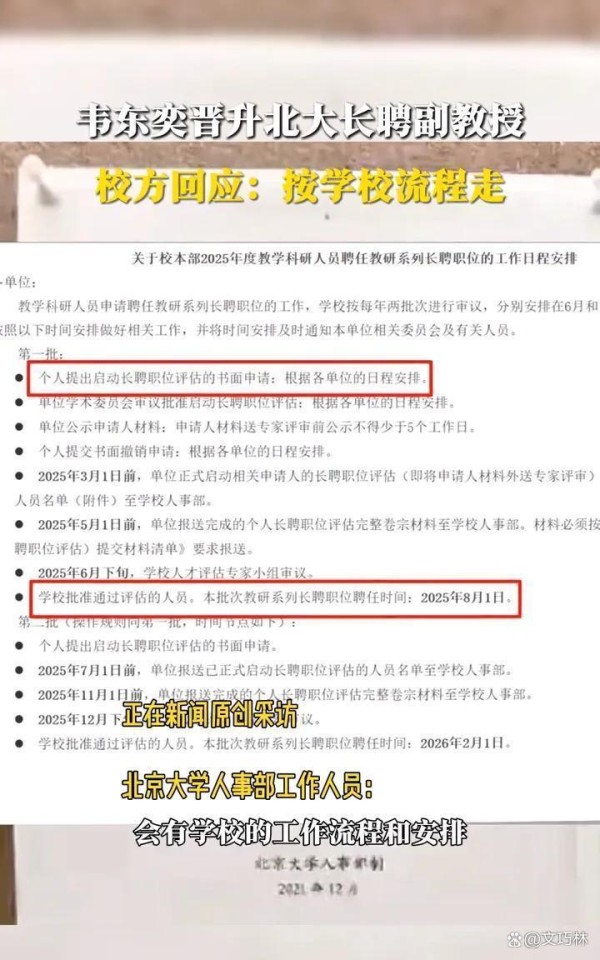

韦东奕晋升这事儿,网上讨论气氛几乎是“南北大战”——支持的、质疑的、看热闹的,头等舱都快不够坐。一方说“人家这么牛,北大磨叽啥?”另一方接茬“他有啥大成果?网红还想为师表?”最有意思还属北大人事的那个回复,典型的“机智打太极”——既没直接否认,也没痛快承认,只说“学校有流程”。你瞅瞅,这不是明摆着留悬念吊大家的胃口?公示一出来,2025年8月1日说要聘他当长聘副教授,网友直呼仿佛过年。可真升了就能高枕无忧?就像小品里那句话“还有后头呢!”

搞学术的都知道,北大讲究“Tenure-Track”——也就是“预聘—长聘”这套流程。助理教授想转正,难度堪比985高校的门槛,哪怕你是韦神,没十项能扬名国际的代表成果,都别想“非升即留”。几年下来,网友看得焦急,韦老师自己一头扎进学术世界,倒是真的不急,反而咱们替他着急,网友们都快成“学术奶妈”了。

身边不少普通本科生一聊起韦东奕,脑袋里都是“北大怪才,数学疯子”。有人摸着肚皮说“人家一天就光吃馒头,咱是吃了顿烤串再上网骂北大落后。”有人补刀“肖战能是粉圈顶流,韦东奕怎么就不能在学术圈出圈呢?”还有家里的长辈捧着电视看新闻,感叹一句“这娃是真本事。”但也有人质疑声不断,说“韦东奕成名就靠是‘清流形象’”,拿得出手的科研成果不多啊。每一条都是真情实感,谁也不能站在道德制高点全盘否认。

再说北大的流程,那可真不是简简单单一个“官帽子”。从助理教授到副教授,尤其是所谓“长聘”,必须要有国际顶级杂志上的论文,要有某领域突破的声望。北大要是动不动就“秒升”,那老教授们不都得跳脚?对于学术界来说,有流程,是铁律,不是谁网红就能插队的。韦老师自己一直挺淡定,咱们倒成了最大的“急性子”。

表面上这事儿现在算是有了眉目,北大没否认,公示都挂上了,韦东奕大概率是要升副教授了。很久以来“韦东奕要不要晋升”的舆论风波,也算暂时摁住了。这会儿评论区和微博上的舆情也慢慢归于平静,一些网友该放心的放心,该“搬小板凳”的搬小板凳,学界似乎终于迎来了一阵“和风细雨”。

但实际啊,这种平静后头可有“大文章”——反方的声音悄悄冒头,说“你们别高兴得太早,韦东奕虽厉害,可天才≠教授。长聘副教授是学术能力+带头能力的双保险,韦东奕愿不愿意、适不适合带团队、指导学生?这才是考验。”甚至在北大的小圈子里,有老师直言不讳,有制度的就得照章办,你粉丝再多也是学生的偶像,学术的“硬通货”才行。学界对于“流量学者”的态度也复杂——一部分支持“踏实做研究”,一部分觉得“流量和热度不是学问”。甚至有人说,北大的回复大有“缓兵之计”——不愿把私人问题摆上桌面,躲是最好的应对。

再加现实关卡,北大作为国内顶级学府,励志稳中求进、严管质量,这时候破格晋升,搞一波“明星效应”,固然能博眼球,但也有点冒险。要真是“网红”就能通关,学术界那点骨气还值几个钱?某种程度上讲,这次事件已经引发了对于学术评价体系、晋升机制、公平公正等等“大课题”的大讨论。

可就在大家都觉得尘埃落定,韦老师安心当副教授时,剧情突然拐了个大弯。这次的反转,是外界意想不到的——不是韦东奕个人选择,也不是北大的主动安排,而是公众和体制间,一场关于“学术净土与流量规则能否兼容”的终极对赌。

为什么?熟悉体制的朋友都知道,所谓“长聘”本就不是一蹴而就即使有公示,最后通不过学术委员会那可都是前功尽弃的事。韦东奕虽然论文不少,但有些网友质疑这些成果到底有多大影响?有无带课、指导新生、参与团队管理等能力?北大的晋升“偏爱团队型人才”,纯“单打独斗”的科研怪才,有可能在最后一轮刷下去。

更有意思的是,这次舆论的火爆直接影响到北大的考核倾向。网络议论多了,高校“甩锅”就方便,说是“按照程序”,内里却可以慢慢拖,希望热度下去了再做决定。所以这个“2025年8月1日”,听着近,其实还遥遥无期,谁敢说一年后风向不会大变?说不定下一个“韦东奕”式热搜又出现了,“新网红”来替班,大家就把老韦抛脑后了。

与此网友关心的点也在变从最初的“快点升职,让他有保障”,变成了“北大到底怎么评学者?”再到“网红和硬核学术能不能共生?”接下来几年,韦东奕这样类型的顶流学者到底是“时代宠儿”,还是“体制边缘人”,这个答案谁也说不准。

到了这个阶段,许多人以为这场“晋升大戏”最后会以韦东奕顺利上位收官,殊不知背后的“危机”还在酝酿。从高校制度的角度,长聘副教授虽说铁饭碗一只,但压力也比预聘不见得轻松。得当“定海神针”,还得解决团队管理、人才培养、跨学科沟通等一堆烦心事,谁说韦东奕那种“只想钻研学问、无心管理事务”的性格合适?这是“学问大拿”往“高校中层干部”的方向推。很可能“明星光环”只是一阵风,等岗位到手,众口一辞,压力骤增。

更要命的是,舆论一旦爆炒过火、引发所谓“破格晋升”疑云,同行间谁愿意服气?本来是学界旗帜的韦东奕,没成想不小心成了“喷点”。北大学术考核制度虽是“板上钉钉”,但很可能被倒逼出“更高标准”——凡是走红的学者,被特殊审视、特殊对待,这样的氛围,多少有点“明星学术”的辛酸。历史上不乏类似例子姚雁冰、曹则贤,都有过类似的争议。原本的一腔热血,怎么就变成了公众的八卦谈资?到时候,韦东奕能不能潜心学术,还得画个大大的问号。

普通人也未必能理解学术圈的这点“困苦”外头鲜花掌声,背后很可能“鸡飞狗跳”。一旦晋升,求学者的本意是否还能保全,还是被体制磨平了“棱角”?网友们想给他“私人空间”,可现实是背后的责任和压力大得不可想象。高校体制想保持纯净,舆论又盼出一个“流量学霸”,这戏演到多少带点黑色幽默。各方压力爆棚的当口,韦东奕的纯真理想和北大制度的坚韧,究竟谁能胜出,还未可知。

真要说这场韦东奕“晋升大戏”,只能用一句大白话热闹是大家的,压力他自己扛。外面一群人操心得不行,韦老师自己估计还想多钻两道题,恨不得全世界别理他,让他安安静静地做学问。大家天天扒拉长聘副教授的制度,搞得比央视《新闻联播》还细,结果最后可能连韦东奕本人都嫌热闹。你说,北大坚持严格考核,真让韦老师慢慢熬到晋升,是科学精神的胜利;可要是搞“流量破格”,那怪不得别的教授心里不满。到底是星光熠熠还是下一个“被体制消化”的学者?谁能说得准呢?

说起来,咱们这些一窝蜂围观的网友,真该收收心。别光顾着给他点赞、造梗,没准“送温暖”最后变成“添压力”,让一位天才被舆论噪音裹挟,还不如安安静静当个数学“隐士”来的自在。有句话咋说来着——“按耐得住孤独,方能守得住繁华”。韦老师,您好自为之吧!

各位看官,北大要是真按流程让韦东奕慢慢升,咱是不是该放下显微镜,别天天追着人家的职称不撒手?可要是有点“破格提拔”,你又能给方方面面一个服气的理由吗?你觉得,高校要不要“为流量开绿灯”?网友的围观到底是雪中送炭还是火上浇油?欢迎评论区发言,各抒己见,就看你怎么说!

网址:韦东奕晋升背后有何隐情?北大终于回应 https://m.mxgxt.com/news/view/1581405

相关内容

北大回应网传韦东奕捐款1600万抗洪北大回应网传韦东奕捐款1600万抗洪 真相何在?

“韦神”晋升风波,一场关于天才、流量与社会病态的深度审视

网传韦东奕从北大离职,因“教得不好”被投诉,北大硬气回应

韦东奕讲亲情,带堂哥游北大校园,拒绝堂哥给买的新衣服因为念旧

北大回应韦东奕走红网络 为人纯真生活简朴

北大“韦神”不是流量网红!韦东奕爆红网络,北大回应:还他一个安静的治学环境→

北大数学大神韦东奕工...

韦东奕

韦东奕堂哥晒和韦神合照,称弟弟念旧,带他逛北大,被吐槽蹭热度