经典访谈录

媒体滚动 2024.12.24 07:00

转自:嘉兴日报

编者按 访谈,一种深度交流的方式,通过与不同领域的人们进行对话,可以了解到各种不同的生活和思想方式,打开我们的认知边界。今天推荐一些访谈书籍,让我们一起感受对话的智慧,思维的碰撞。

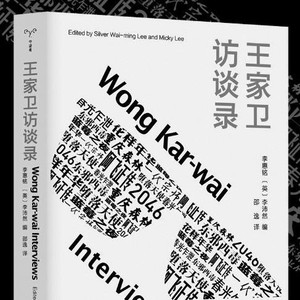

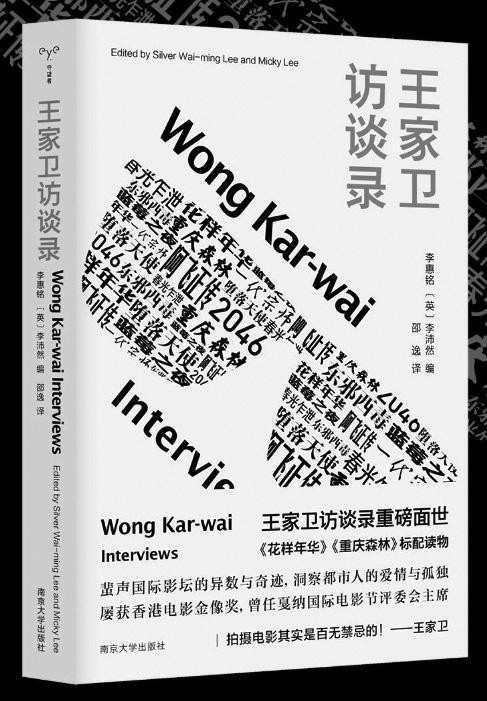

《王家卫访谈录》

李惠铭 【英】李沛然 著 邵逸 译

出版社:南京大学出版社

《王家卫访谈录》收录王家卫接受的二十篇重要采访,时跨二十五年。这些访谈涉及与王家卫有关的一切,更记录了他对自己电影的独特解读,以及张国荣等影星对这位导演的评价。

采访者:你是怎么决定踏上旅程去见这些人,走进功夫的世界的?

王家卫:产生拍摄这部电影的想法的时候,我就知道这是我一生中真正理解中国功夫的唯一机会。我们看过很多功夫电影,一度认为中国功夫只是一种表演,像一种把戏,不是很(有效),脱离实际。所以我想了解它好在何处,中国武术有很长的历史,能流传这么久一定是有原因的。有机会与这些大师见面,这和听故事、看书、看电影是不同的。必须去他们住的地方,看他们如何练习,了解具体是什么样的技巧。我觉得这一切非常迷人。

采访者:所以这场旅程首先是你个人的旅程?

王家卫:是的,我在路上跑了三年。

采访者:你为其他影片做过这样的研究吗?

王家卫:做过。

采访者:所有都做,还是只有其中一部分?

王家卫:一部分影片。因为如果是拍《重庆森林》或者《春光乍泄》这样当代的故事,我不需要做太多的研究。但如果是拍《一代宗师》这样的影片,就必须了解那个世界。不了解叶问生活过的年代、他的家庭背景,以及当时的武术动作,你就无法理解他的故事。

采访者:所以《2046》也是这样拍摄的吗?

王家卫:不,《2046》更像是幻想。影片的主人公是一位上世纪60年代的作家,我认识很多这样的作家。他们是我小时候就认识的人。未来的部分基本上是60年代的人幻想中技术并不先进的未来图景。我是故意这么拍的,因为那是一位60年代的作家的想象,不是现在的(作家对未来的想象)。

采访者:想到你的时候,我觉得你依然只有二十五岁。但你已经不止二十五岁了。你是开始的时候就想“我要拍某种电影”,还是顺其自然,一边工作一边寻找自己的声音?

王家卫:开始一个项目时是完全无法预测结果的;只有一种直觉。我常说第一个到达某个地方的人是探险者,比如克里斯托弗·哥伦布。后面的人都是游客,因为他们知道自己会遇到什么。我不想做游客。我想做发现者。

采访者:所以这是你一贯的哲学?

王家卫:是的。不然还有什么意义呢?

采访者:那为什么选电影呢?

王家卫:这是我唯一会做的事情,唯一我觉得自己能做好的事情。

采访者:一开始你就知道自己能做好吗?

王家卫:首先,写作太难也太乏味了。而表演不是我想做的事情,所以我想我要拍电影。别忘了,在我们那个时代,电影真的是一种非常激动人心的媒介。我小时候,我们几乎每天都在看电影。

采访者:但是你开始从影时,中国影坛像你这样的作品并不多。当时的中国电影很有戏剧性,在某种意义上很老派。

王家卫:不,事实并非如此。如果你去看上世纪30年代的一些经典影片就会发现,他们很有表现主义的风格,70年代邵氏兄弟的电影某种意义上也充满活力。所以不能说(我开始从影时这种风格的影片很少)。我要说我开始拍电影的时候,正好是所谓的香港新浪潮的开始。那是一个非常激动人心的时代。你有大量的机会拍电影表达自己的想法。

采访者:所以你从最开始就觉得自己拥有电影创作上的绝对自由?

王家卫:是的。但是当然了,我们不得不这样,因为我们是独立的。我们要管很多事情。最开始我们不是主流电影人,也不制造主流产品,所以必须让观众听到我们的声音,必须付出额外的努力,让人们相信这些作品值得关注。

采访者:那么,西方对你作品的认可是否帮助你改变了境况?对你是否有所帮助?还是说让一切变得更困难了?

王家卫:我认为是有帮助的,因为这让我们拥有了更多的观众,也就意味着我们能够得到更多的资源拍摄想拍的电影。

采访者:你渴望拍更商业化的作品吗?

王家卫:我认为我所有的作品都是商业电影。(节选)

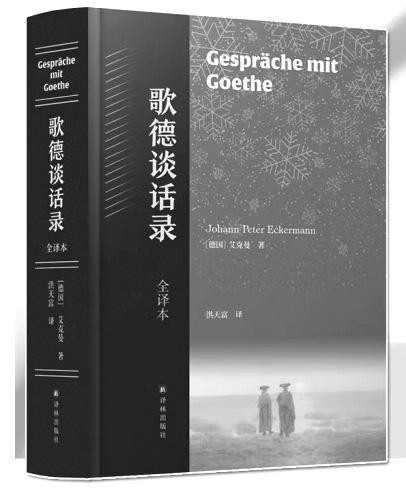

《歌德谈话录》

【德】艾克曼 著

出版社:译林出版社

本书记录了歌德晚年有关文艺、美学、哲学、自然科学、政治、宗教以及一般文化的言论和活动,是研究歌德的重要的第一手资料,记录了歌德晚年的成熟的思想和实践经验。

不多一会儿歌德就出来了,穿着蓝上衣,还穿着正式的鞋。多么崇高的形象啊!我感到突然一惊。不过他说话很和蔼,马上消除了我的局促不安。我和他一起坐在那张长沙发上。他的神情和仪表使我惊喜得说不出话来,纵然说话也说得很少。

他一开头就谈起我请他看的手稿说:“我是刚放下你的手稿才出来的。整个上午我都在阅读你这部作品,它用不着推荐,它本身就是很好的推荐。”他称赞我的文笔清楚,思路流畅,一切都安放在坚牢的基础上,是经过周密考虑的。他说:“我很快就把它交出去,今天就写信赶邮班寄给柯达,明天就把稿子另包寄给他。”我用语言和眼光表达了我的感激。

接着我们谈到我的下一步的旅行。我告诉他我的计划是到莱茵区找一个适当的住处,写一点新作品,不过我想先到耶拿,在那里等候柯达先生的回信。

歌德问我在耶拿有没有熟人,我回答说,我希望能和克涅伯尔先生建立联系。歌德答应写一封介绍信给我随身带去,保证我会受到较好的接待。

接着歌德对我说:“这很好,你到了耶拿,我们还是近邻,可以随便互访或通信。”

我们在安静而亲热的心情中在一起坐了很久。我触到他的膝盖,依依不舍地看着他,忘记了说话。他的褐色面孔沉着有力,满面皱纹,每一条皱纹都有丰富的表情!他的面孔显得高尚而坚定,宁静而伟大!他说话很慢,很镇静,令我感到面前仿佛就是一位老国王。可以看出他有自信心,超然于世间毁誉之上。接近他,我感到说不出的幸福,仿佛满身涂了安神油膏,又像一个备尝艰苦,许多长期的希望都落了空的人,终于看到自己最大的心愿获得了满足。

接着他提起我给他的信,说我说得对,一个人只要能把一件事说得很清楚,他也就能把许多事都说得清楚。他说:“不知道这种能力怎样由此及彼地转化。”接着他告诉我:“我在柏林有很多好朋友。这几天我正在考虑替你在那里想点办法。”

他高兴地微笑了,接着他指示我这些日子在魏玛应该看些什么,答应请克莱特秘书替我当向导。他劝我特别应去看看魏玛剧院。他问了我现在的住址,说想和我再晤谈一次,找到适当的时间就派人来请。

我们很亲热地告别了。我感到万分幸福。他的每句话都表现出慈祥和对我的爱护。在以下几次晤谈中,歌德叫爱克曼在魏玛长住下来,替他搜编早年在报刊上发表的一些评论文。从此爱克曼就成了歌德的文艺学徒,同时也是他的私人秘书,帮助他编辑他的著作。(节选)

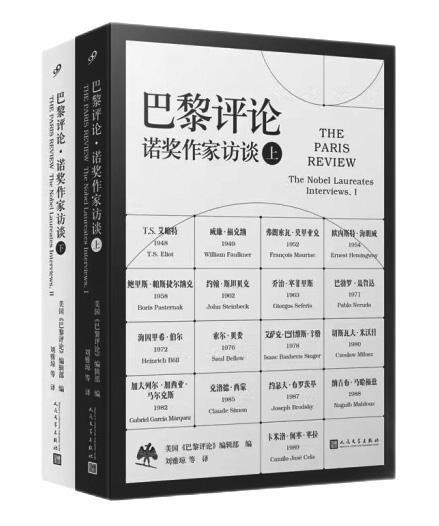

《巴黎评论·诺奖作家访谈》

美国《巴黎评论》编辑部 著

出版社:人民文学出版社

《巴黎评论·诺奖作家访谈》收录了100多位当代著名作家的长篇访谈,其中包括纳博科夫、马尔克斯、海明威、米兰·昆德拉、村上春树等文学巨匠。不仅探讨了作家们的创作技巧,还可以看到他们作为普通人的真实面貌。

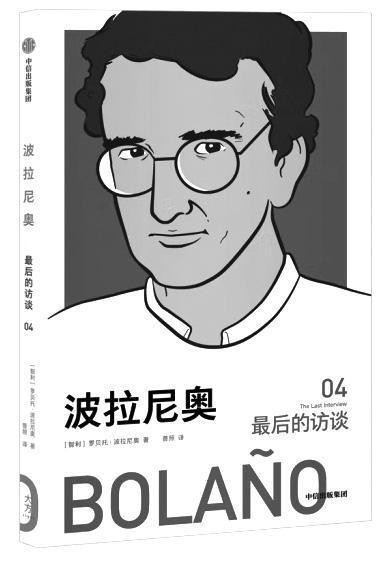

《波拉尼奥:最后的访谈》

【智利】罗贝托·波拉尼奥 著

出版社:中信出版集团

1998年,罗贝托·波拉尼奥的小说《荒野侦探》发表,记者玛丽斯坦发现了这位“可以和自己的读者做朋友”的作家。几封书信往来之后,两人不仅建立了深厚的友谊,还就“真理”与“结果”进行了一场长久的讨论,也成为波拉尼奥生前的最后一次访谈。本书围绕波拉尼奥的创作、奇书《2666》的诞生、作家与同时代作家好友的交往等,这些轻松而精彩的对话,展现了作家的处世态度,对爱的追求,以及对致命疾病的现实最为深邃的个人忧虑。