《诗经》中的马城子文化

刘纬,几十年读书不辍,以古典文学为主,内容涉及历史、宗教、书画等方面。曾为《辽宁日报》专栏作家。作品先后入选上海辞书出版社《中国微型小说鉴赏词典》、上海文艺出版社《中国新文学大系》(第5辑)等20余家出版社的几十种选集之中,有作品被翻译成英语出版。著有《铁刹山道教》《太子河文化》《永恒的记忆—本溪抗联故事》等16部。书法以行草为主,入选辽宁省第三,第四届兰亭奖。现为中国作家协会会员,中国民间文艺家协会会员,本溪市作协副主席。

《诗经》中的马城子文化

原创:刘纬

大家知道,《诗经》是我国的第一部诗歌总集。收录了公元前11世纪到前6世纪的古代诗歌305首,反映了西周初年到春秋中叶约500年间的社会面貌。

《诗经》由孔子编订。最初只称《诗》《诗三百》,到西汉时,被尊为儒家经典,才称为《诗经》。《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

相传周代设有采诗之官,每到春天,摇着木铎深入民间采集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给周天子听,作为天子施政的参考。孔子评价说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪。”

大家也许不知道,在诗经的《大雅·韩奕》中,还提到了我们本溪太子河。《韩奕》这首诗前半部分写韩侯入朝、受赐、结婚的情况,跟我们要说的,关系不大,略去不讲,下面,我们来看最后一段:

溥彼韩城,燕师所完。以先祖受命,因时百蛮。

王锡韩侯,其追其貊。奄受北国,因以其伯。

实墉实壑,实亩实藉。献其貔[pí]皮,赤豹黄罴。

这里面提到的貊国,就跟我们本溪东部有关。距今三四千年前,辽东是一个氏族林立、部落集团众多的地区。至春秋时期,貊人大部涌入燕北及东北的南部,形成了“燕北迫蛮貊”的形势。文献记载,西周时期在辽东半岛居住许多貊人小部落,在今太子河上游的粱貊,可能是力量较强大的一支。

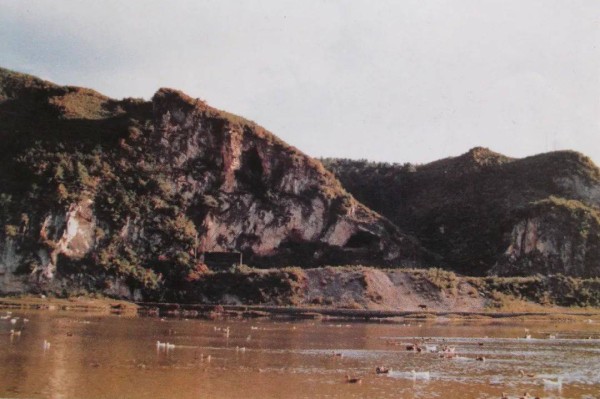

马城子A、B洞穴墓地外景

太子河上游地质结构多为喀斯特地貌。在河两岸的断崖和山坡上,形成了许多的石灰岩溶洞。这些洞穴,为新石器时代的古人类提供了避风寒、防野兽良好的生活居住环境。马城子B洞,位于本溪县马城子村东崴子东侧的太子河左岸断崖上。洞口坐南向北。考古学家从马城子B洞上层发掘14座墓,生产工具种类有石斧、楔、凿、刀、镞、纺轮、网坠、骨锥等。陶器以壶、罐为大宗,其次是钵和碗。饰品数量较少,计有蚌坠、穿孔蚌壳、石串珠等。1986年,从张家堡A洞又出土6件小型青铜饰品(分别为环形铜饰2件,铜耳饰1件,圆形铜饰2件,长方形铜饰1 件),证实这一考古文化已进入早期青铜文化时期,且这一文化在本溪地区延续了上千年。

石刀 青铜时代

本溪县马城子A洞墓地出土

长9.9、宽5.9、厚0.4厘米

磨制,平面呈长方形,上端两角略圆,平背,直刃,近背处有对钻双孔。

石棍棒头 青铜时代

本溪县山城子B洞墓地出土

高5.4、直径8.1、孔径3厘米

磨制,石英砂岩质,形如大算珠,最大直径处有一周突棱,中部钻孔,孔两端直径大于中间。

根据大量的农业生产工具可以判断,马城子文化的经济形态是以男子劳动为主的农业经济,农业在经济成分中占据着主导地位。陶器是反映某一文化特征和时代最灵敏的实物标志。马城子文化陶器,即展现出地方土著文化的古朴风貌,又反映出制陶工业的发达和农耕经济的昌盛。大量纺织工具和麻类织物的出土,使我们了解到,早在三四千年前,本地的纺织业就有了相当的发展。当时古代居民已穿上麻织衣服。从麻织品经纬的密度,可以推测当时人们已经熟练地掌握了沤麻技术。经过处理的麻线柔软程度已类似蚕丝。上述情况充分说明与农业相应发展的纺织业,在农闲的冬季已成为相对独立的原始手工业部门。

张家堡A洞出土6件铜饰品,经过中国科学院金属研究所鉴定,均系铜、锡合金。从洞穴出土的少量小型铜饰品和当时随葬的生产工具分析,当时还是以石器为主。马城子文化还处于早期青铜文化阶段。青铜冶铸技术的出现,是生产技术上的一次飞跃,而且是文明伊始的重要标志。从天然矿石中获得纯铜,在当时条件下,不是件容易的事,首先需要千度以上的高温、鼓风等各种设备。

马城子文化虽然以农业经济为主,但家庭饲养、渔猎和采集经济亦有相应的发展。用猪、鹿下颌骨随葬,是当时普流行的一种葬俗。猪有多种用途,肉可食,皮可衣,油可涂身取暖,可做支付手段,祭祀可做牺牲。尽管当时家庭饲养业有了一定的发展,仍然不够用,只好用小猪随葬。

埋葬制度和习俗,是古代社会现实生活的真实写照。无论男女老幼,都有随葬品。但随葬品在数量上出现了差异,表明在氏族内部,出现了少数人的贫富分化现象。

梁貊这一具有相当势力的古国,夏商时期,貊弓著名于世,名曰“檀弓”。有好弓必有好箭,好箭的核心是镞。马城子文化出土数量较多的石镞。其形制有柳叶形、三角形。形式繁多的石镞,从一个侧面反映出貊弓的精良。

《三国史记》记载:“高句丽琉璃明王三十三年(公元14年),王命乌伊、摩离领兵二万,西伐梁貊,灭其国。”高句丽于公元前37年在桓仁县五女山建国前后,征服了许多周边弱小部落和古国。因此,高句丽民族实际是由秽貊、夫余等民族融合发展而来的。

网址:《诗经》中的马城子文化 https://m.mxgxt.com/news/view/1535679

相关内容

唐诗之路 唐诗与道教文化揭秘中国星宿文化:从天狼星到文曲星的诗意解读

《诗经》中的天文星象

湖广会馆举行丁香诗会文化沙龙,多国著名诗人参加

《诗经》中的“东门”:一个爱情频发的地方丨周末读诗

诗意跃动春城,第三届昆明城市诗歌艺术节落幕

《中华好诗词》元宵特辑:穿越时空的沉浸式体验,诗词文化的创新性表达

观唐文化李保刚:文化与城市的结合,最难的是什么

“诗歌的邂逅——‘话中国’中法诗会”在巴黎中国文化中心举办

运河文化说丨郦波:诗意里的运河四“yun”